| Bevölkerung: | 29.383 (2022) | Webseite Stadt Bregenz |

| Fläche: | 29,50 km2 | Gemeindestatistik |

| Lage: | 400 m ü. A. | Wappenurkunde |

| Postleizahl: | 6900 | Geschichte |

| Landes- und Bezirkshauptstadt | Daten und Fakten | |

Materialien

Bilder und Videos

Links

Landhausführung - Landhaus live

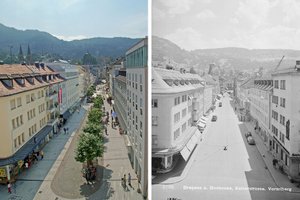

Metamorphosen einer Stadt (Bildervergleich alt neu - VMS Lauterach)

Stilvolles Bregenz (Broschüre und Audioguide - VMS Lauterach)Kulturroute Stadtrundgang 'Bregenz - Ein Stadtrundgang'

Kulturroute Pilgerweg Vorarlberg 'Jakobsweg Vorarlberg: Bregenz-Widnau (CH)'

Videos

Vorarlberg von oben, Bregenz

4:34 min | 2020

Vorarlberg von oben, Pfänder (Bregenz/Lochau)

1:55 min | 2020

Hinter den Kulissen des Vorarlberger Landestheaters

3:48 min | 2017

Vorarlberg von oben, Kloster Mehrerau

0:40 min | 2020

Vorarlberg von oben, Bregenzer Festspiele

1:23 min | 2020

Schifffahrt Bodensee in Bregenz

0:40 min | 2017

Bregenz

4:39 min | 2011

I luag uf di - Müll

0:59 min | 2016

Interaktive Lernspiele

Spielanleitung

| Vorbereitung: | Klasse in Gruppen einteilen - Gruppennamen eintragen - auslosen, welche Gruppe mit der Wahl der Frage beginnt |

| Spielablauf: | Es kann die Gruppe antworten, die am schnellsten ein bestimmtes Signal gibt, oder es antworten alle. |

| Punktevergabe: | Drückt man bei den Gruppen auf + (richtig) oder - (falsch), wird die Punkteanzahl der jeweiligen Frage berücksichtigt. |

| Spielende: | Die Mannschaft mit der höchsten Punkteanzahl gewinnt. |

Die 7 LearningApps

Grüne Hacken entfernen: RESET-Knopf drücken (rechts oben)

LearningApps

Material

Arbeitsblätter (als PDF)

Stadt Bregenz im Überblick

| 1. Übersicht | 3. Gebäude und Einrichtungen | 5. Bildung und Sport | 7. Berge und Gewässer |

| 2. Plätze und Straßen | 4. Kunst und Kultur | 6. Kirchen und Klosterschulen | 8. Wirtschaft und Verkehr |

| Geschichte: | ab 1500 v. Chr. | Bonus: | Römer in Brigantium |

- Übersicht

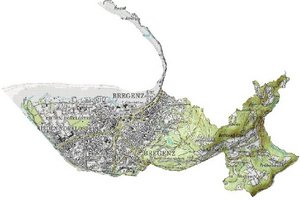

Stadt Bregenz Übersicht Bregenz ist die Landeshauptstadt Vorarlbergs und die Bezirkshauptstadt des Bezirks Bregenz. Die Stadt dehnt sich auf einer Fläche von fast 30 km zwischen Pfänderstock, Bodensee und Bregenzerach aus. 30.000 Einwohnerinnen und Einwohnern leben hier.

Die Stadt liegt im Dreiländereck am Ufer des Bodensees. Über einen schmalen Uferstreifen, der sich vorbei an Lochau und Hörbranz entlang des Bodensees nach Norden erstreckt, grenzt Bregenz an Lindau und damit an Deutschland.Zahlen und Daten Bevölkerung: 29.383 (2022) Ortsteile: Fluh, Rieden, Stadt, Vorkloster Katastralgemeinden: Bregenz, Fluh, Rieden Fläche: 29,5 km2 Lage Zentrum: 400 m ü.A. Lage insgesamt: 396 (Bodensee) bis ~ 1.000 (unterhalb Pfändergipfel) m ü.A. Bezirk: Bregenz Postleitzahl: 6900 Kennzeichen: B Nachbargemeinden: Buch, Hard, Hörbranz, Kennelbach, Langen, Lauterach, Lindau (D), Lochau Wappen von Bregenz Das Stadtwappen ist ein sogenanntes "Pelzwappen": Die nebeneinander liegenden Felle bilden eine Art Schuppenpelz. Längs durchzogen wird es von einem weißen Streifen mit drei schwarzen Hermelinschwänzchen übereinander. Daher stammen die Farben von Bregenz: schwarz und weiß. Auf dem Hauptrand des Schildes ruht eine silberne Mauerkrone mit fünf sichtbaren Zinnen.

Pelzwerk hatte im Mittelalter große Bedeutung als Zeichen von Reichtum und vornehmem Stand. Seine Verwendung im Bregenzer Wappen sollte den hohen Rang der alten Grafen von Bregenz hervorheben.

Das Wappen wurde am 24. Februar 1529 durch Ferdinand I. verliehen.- Ortsteil Stadt

Bregenz Bregenz ist seit der Zeit der Römer ein wichtiger Handels- und Verkehrsknotenpunkt, aber örtlich durch See und Berg eingeengt. 1602 wird die Stadtgrenze bis Tannenbach und Siechensteig erweitert. Diese hat Bestand, bis sich 1919 Bregenz und Rieden (mit Vorkloster und Kennelbach) zusammenschließen.

Rathausstraße und Kornmarktplatz entwickeln sich im Zuge des aufblühenden Kornhandels im 14. Jh. zusammen zum Zentrum der Stadt. Ab der Mitte des 15. Jhs. gewinnt der Leutbühel an Wichtigkeit.Oberstadt Graf Hugo von Montfort lässt die Oberstadt um 1200 als mittelalterliche Burgstadt erbauen. Sie liegt als Altstadt auf einem Plateau zwischen Pfänder und See.

Unteres Stadttor, Martinsturm, Hugo-von-Montfort-Brunnen, Bundesdenkmalamt (ehem. Gefangenenhaus), Deuringschlössle sowie Fachwerkbauten wie das Alte Rathaus sind erhalten.- Ortsteil Fluh

Fluh Die Ortschaft Fluh liegt auf 743 m ü.A. Sie reicht bis knapp unterhalb des Pfändergipfels auf etwa 1.000 m.

Im Spätmittelalter gehört Fluh zum Gericht Hofrieden und somit zu Rieden. Von 1938 bis 1945 wird es in Bregenz eingemeindet. 1946 erfolgt eine Abstimmung über den Verbleib bei Bregenz. Die Mehrheit stimmt dafür.- Ortsteil Rieden

Rieden Rieden entwickelte sich um das Kloster Riedenburg. Es behielt lange seinen dörflichen Charakter. Ab 1808 bildeten Rieden und Vorkloster eine Gemeinde. Die Pfarrkirche St. Kolumban ist das Zentrum des kirchlichen Lebens. Wie alle Bregenzer Ortsteile verfügt auch Rieden über eine eigene Feuerwehr.

- Ortsteil Vorkloster

Vorkloster Das Vorkloster ist geprägt vom Baustil der 1970er-Jahre. Der Siedlungsraum der Stadt ist durch die geografische Lage zwischen Bodensee und Pfänderstock eingeengt. Der Bau von Hochhäusern sollte den Wohnraumbedarf decken.

1808 bis 1919 bildeten das Vorkloster und Rieden die Gemeinde Rieden. Entscheidend für die Entwicklung des Vorklosters ist bereits im 13. Jh. das Kloster Mehrerau. Der Bau der Eisenbahn in den 1880er-Jahren fördert Wachstum. Dies bringt Bregenz und Rieden mit Vorkloster einander näher. Am 14. Mai 1919 wird nach einer Volksabstimmung Groß-Bregenz geschaffen.

- Plätze

Kornmarktplatz Hier wurde früher hauptsächlich Korn, aber auch Salz und Holz gehandelt. Kaufleute brachten das Getreide aus der Kornkammer Oberschwaben nach Bregenz. Es wurde in Kornhäusern gespeichert, umgeladen und in die Täler Vorarlbergs und Graubündens transportiert.

Am Kornmarktplatz liegen neben dem Vorarlberg Museum und dem Landestheater das Kunsthaus Bregenz und die Nepomukkapelle.Leutbühel Archäologische Funde am Leutbühel belegen, dass sich hier eine spätrömische Hafenanlage befunden hat. Reste davon werden 1968 bis 1972 bei Grabungen gefunden. Ab der Mitte des 15. Jhs. gewinnt der Leutbühel an Bedeutung, um 1500 wird der Marktplatz von der Oberstadt hierher verlegt. Später wird hier das erste Kornhaus der Stadt errichtet. Seit 1996 ist der Leutbühel Fußgängerzone.

Platz der Wiener Symphoniker Am Platz der Wiener Symphoniker stehen Festspiel- und Kongresshaus, Hotel Mercure und das Casino Bregenz. 2006 wird der neu gestaltete Platz mit dem generalsanierten Festspielhaus eröffnet.

Teil dieser Neugestaltung ist auch die Bronzeskulptur "Ready Maid", die in der Mitte des Platzes steht und von Gottfried Berchtold geschaffen wurde.- Straßen

Rathausstraße Die Rathausstraße entwickelt sich im Zuge des aufblühenden Kornhandels im 14. Jh. zusammen mit dem Kornmarktplatz zum Zentrum der Stadt. Den Namen erhält sie, nachdem 1810 das Rathaus von der Oberstadt hierher verlegt wird.

An das Rathaus grenzt die 1698 erbaute Kapelle „Zum hl. Georg und zu Unserer Lieben Frau“, die im Volksmund auch Seekapelle genannt wird.Kaiserstraße Die Kaiserstraße heißt lange Riedgasse. Seit der Eröffnung der Arlbergbahn und der Österreichischen Dampfschifffahrt 1884 durch Kaiser Franz Josef trägt sie ihren heutigen Namen. Sie entwickelt sich zur ersten Geschäftsstraße der späteren Landeshauptstadt.

1977 wird sie zur ersten Fußgängerzone Vorarlbergs. Seit den 90er-Jahren wird diese ins Stadtzentrum erweitert und so mit Leutbühel, Bahnhofstraße und anderen Anrainerstraßen verkehrsfreier Einkaufsbereich.

- Gebäude und Einrichtungen

Landhaus Seit 1861 ist Bregenz Verwaltungsmittelpunkt des Landes. Das Landhaus befindet sich seit 1981 zwischen Römerstraße und Wolfeggstraße in der Nähe von Landesarchiv und Bundesgymnasium Gallusstraße. Es wird nach Plänen einer Architektengruppe um Prof. Wilhelm Holzbauer erbaut. Das Gebäude wird, der Lage am Hang angepasst, stufenförmig errichtet.

Das Amt der Landesregierung mit ca. 500 Bediensteten war zuvor auf elf Gebäude verteilt. Durch diesen Bau wird es auf 11.400 m Bürofläche mit dem Landtag in einem Gebäude vereint. Der Landtag ist im eingeschossigen Seitentrakt untergebracht.Rathaus 1810 wird das Rathaus von der Oberstadt an die heutige Rathausstraße verlegt. Ursprünglich war es ein Lagerhaus. 1898 erhielt das Gebäude eine umgestaltete Fassade mit Giebelturm im Stil der Spätrenaissance.

Vorarlberg erhält 1861 auf kaiserlichen Erlass wieder einen eigenen Landtag. Dieser tritt zum ersten Mal im Bregenzer Rathaussaal, im heutigen Stadtvertretungszimmer, zusammen.Bezirkshauptmannschaft Bregenz Seit 2006 steht der Neubau der Bezirkshauptmannschaft Bregenz gegenüber dem Hauptbahnhof. Im Gebäude integriert sind Abteilungen des Amtes der Landesregierung, die Landesvolksanwaltschaft, der Landesrechnungshof und das Verwaltungsgericht. Früher befand sich an dieser Stelle das Franziskanerinnen-Kloster St. Anna.

Landeskrankenhaus Bregenz Das Landeskrankenhaus steht inmitten des bürgerlichen Bregenz nahe der Stadtpfarrkirche St. Gallus. Es verfügt über 275 Betten in 9 Abteilungen.

Ab 1837 versorgten Innsbrucker Barmherzige Schwestern die Kranken von Bregenz. Das Gebäude wird mehrfach umgebaut und erweitert. 2004 wird der Neubau Ost eröffnet.Vorarlberger Landesbibliothek 1904 wird die Gründung einer Landesbibliothek zur Sammlung landeskundlicher und historischer Werke beschlossen. 1977 wird sie neu gegründet und mit einer Studienbibliothek ergänzt. Da Vorarlberg zu dieser Zeit keine Hochschule hat, soll sie Ausbildung, Forschung und Weiterbildung der Bevölkerung unterstützen.

1986 wird der neue Standort an der Fluher Straße eröffnet. Der Umbau der ehemaligen Klosterkirche zum Kuppelsaal wird 1993 fertiggestellt. Er ist sowohl Lese- als auch Veranstaltungssaal.Altes Rathaus (Oberstadt) Dieser Fachwerkbau aus dem Jahr 1662 ist vom 17. bis ins 19. Jh. Teil des Bregenzer Rathauses. Er wird heute als Wohnhaus genutzt. Ursprünglich war er ein Zubau zum 1511 entstandenen Rathaus, das vom Bregenzer Barockbaumeister Michael Kuen geplant und 1812 abgetragen wurde.

Martinsturm (Oberstadt) Der Martinsturm, das Wahrzeichen von Bregenz, gilt mit seiner barocken Kuppel als größter Zwiebelturm Mitteleuropas. Er beherbergt ein Museum mit einer stadtgeschichtlichen Ausstellung.

Der unterste Teil wird um 1200 als Speicher für Wein und Korn errichtet. 1362 werden zwei Stockwerke in eine Kapelle umgebaut. Um 1600 wird ein 40 m hoher Turm mit Wehrgang aufgestockt, mit einer zwiebelförmigen Kuppel versehen und als Wachturm genützt. 1710 wird ein angrenzendes Haus als Betsaal adaptiert, die bisherige Kapelle zum Altarraum.Siechenhaus und Siechenkapelle Der Ursprung dieser ersten Fürsorgeanstalt von Bregenz liegt im 13. Jh. Zum Spital gehört eine Kapelle mit "Kirchhöffli". Das Siechenhaus wird 1982 von den Illwerken saniert und ist heute auch ein Ort für kulturelle Veranstaltungen. Es steht unter Denkmalschutz.

Burg Bregenz Auf dem Gebhardsberg soll bereits ein römischer Wachturm gestanden haben. Im 10./11. Jh. wird die Burg als Sitz der Udalrichinger, der Bregenzer Altgrafen, errichtet. Nachdem diese aussterben, bauen die Montforter sie um 1209 zur Burg Hohenbregenz aus. 1647 wird sie von den Schweden in Schutt und Asche gelegt.

Heute ist der Platz Auflugsziel und Aussichtswarte mit Burgrestaurant. Inmitten von Mauerresten der verfallenen Burg befindet sich ein kleiner Burggarten.

- Kunst und Kultur

Festspiel- und Kongresshaus mit Seebühne Die Seebühne samt Festspiel- und Kongresshaus am Platz der Wiener Symphoniker liegt zwischen See und Bahngelände. Hier werden Konzerte, Theater, Musicals, Ballette und Opern aufgeführt, Ausstellungen, Kongresse, Fachtagungen, Bankette sowie Seminare abgehalten. Im Sommer ist es vom "Spiel auf dem See" geprägt.

Dieses Veranstaltungszentrum im Dreiländereck am Bodensee zählt jährlich etwa 320.000 Besucherinnen und Besucher.Landestheater Am Kornmarktplatz entstanden mehrere Kornhäuser, so 1838 auch jenes, das seit 1946 als Theatergebäude dient. Das "Theater am Kornmarkt – Vorarlberger Landestheater Bregenz" ist das erste Theatergebäude des Landes mit festem Spielplan.

1951 bis 55 wird das Haus umgebaut. Die Fassade bleibt unverändert. Seeseitig wird ein Bühnenturm ergänzt.Vorarlberg Museum 1953 entsteht der Museums-Verein Vorarlberg. 1905 wird das Landesmuseum eröffnet. Samuel Jenny gilt als Initiator. 1959/60 wird es umgestaltet. 2009 macht es einem Neubau Platz. 2013 nach vierjähriger Umbauzeit wird es als „vorarlberg museum“ wiedereröffnet.

Das seeseitig gelegene Gebäude der ehemaligen Bezirkshauptmannschaft wird Teil des Komplexes und beherbert die Museumsverwaltung.Kunsthaus Bregenz Das Kunsthaus Bregenz steht östlich des Kornmarkttheaters. Es wird von Peter Zumthor geplant, von 1990 bis 1997 erbaut und als Ausstellungshaus für internationale zeitgenössische Kunst eröffnet. Dem Kunsthaus vorgelagert ist ein Verwaltungsgebäude, in dem sich auch ein Café befindet.

Den Kern des Hauses bildet ein viergeschoßiger Betonbau, der von einer doppelten Glasfassade umhüllt ist.Tracht Bei der Frauentracht wird zwischen Patrizier- und Volkstracht unterschieden. Das Kleid der Patriziertracht besteht aus Seide. Zum engen Oberteil und den weiten Ärmeln gehört eine weiße Halskrause. Dazu werden halblange weiße, gestickte Handschuhe getragen. Die ornamentierte Radhaube wird aus vergoldeten oder versilberten Metallfäden hergestellt.

Die Volkstracht besteht aus einem Seiden- oder Wollbrokatmieder. Am Hals wird eine Rüsche mit Brosche getragen. Der Rock ist schwarz, die Blusenärmel weiß. Die zartfarbige Seidenschürze ist in sich gemustert.

Die Männertracht besteht aus einem Gehrock, der braun, blau, schwarz oder grün sein kann mit Knopfreihen. Die schwarze Kniebundhose wird aus Wollstoff gearbeitet. Dazu trägt man weiße Strümpfe und schwarze Schuhe, ein weißes Hemd mit rundem Kragen, eine schwarze Taftmasche um den Hals und einen grauen Zylinder.

- Bildung

Kindergärten und Schulen In Bregenz werden 16 Kindergärten geführt. Es gibt zehn Volks-, vier Mittelschulen, eine Polytechnische Schule, und drei Landesberufsschulen. Außerdem können eine einjährige Wirtschaftsfachschule, eine Fachschule für wirtschaftliche Berufe, die Schule für Sozialberufe, die Schule für Gesundheits- und Krankenpflege Unterland, eine Handelsschule oder Handelsakademie, vier Gymnasien, zwei Höhere Lehranstalten für wirtschaftliche Berufe (HLW) oder eine Höhere technische Lehr- und Versuchsanstalt (HTL) besucht werden.

- Sport

Sportstätten Zwischen Festspiel- und Kongresshaus sowie Kloster Mehrerau befinden sich das Stadion, Tennisplätze und die Fußballplätze der Fußballakademie Vorarlberg-Mehrerau. Das Stadion, 1950 gebaut und 1992 saniert, wird vor allem für Fußball und Leichtathletik genutzt.

Hallen- und Strandbad Das 1983 eröffnete Seehallenbad bietet einen Schwimm- und einen Fitness-Wellness-Bereich und ein Restaurant. Auf dem Gelände soll eine neue Bade- und Saunalandschaft errichtet werden (2022).

Das Strandbad ist ist mit einer Fläche von 30.000 m² das größte am Bodenseeufer. Es bietet Schwimmbecken, Kinderspielplatz, Sport- und Spieleinrichtungen sowie Gastronomie.Yachthafen Am Rad- und Gehweg entlang des Bregenzer Bodenseeufers Richtung Mehrerau liegt der Yachthafen mit Clubhaus und Restaurant. Die Hafenanlage fasst 130 Bootsplätze. Am seewärts gelegenen Teil des Hafenmolo besteht eine Bademöglichkeit.

- Kirchen

Stadtpfarrkirche St. Gallus Fünf Pfarren bilden den Pfarrverband Bregenz. Stadtpfarrkirche und älteste Kirche ist St. Gallus.

Sie wird 1079 erstmals urkundlich erwähnt und steht in Sichtweite zu Oberstadt und Landeskrankenhaus. Die ursprünglich romanische Kirche wurde im 6. Jh. von den irischen Wandermönchen Kolumban und Gallus errichtet. Mit dem letzten großen Umbau 1740 erhält die Kirche in etwa ihre heutige Form. Kennzeichnend sind der gotische Westturm und das barocke Langhaus.Pfarrkirche Herz-Jesu Die weithin sichtbare dreischiffige Basilika mit ihren beiden 62 m hohen Türmen wird von 1905 bis 1908 im neugotischen Stil erbaut. Kirchenbau und Innenausstattung werden fast zur Gänze aus Spenden finanziert.

Eine Besonderheit der Kirche ist der Obergaden – die obere Wandfläche des Mittelschiffs. Er ist in Herz-Jesu fast doppelt so hoch wie die Seitenschiffe.Pfarrkirche Maria Hilf Der ovale Zentralbau mit dem achteckigen Turm und einem Arkadenhof wird 1925 bis 1931 erbaut.

Zuerst will man die Kirche als Vorarlberger Heldendankkirche für die im 1. Weltkrieg Gefallenen bauen. Doch bereits während der Planung wird sie zur Marienkirche. 1980 wird sie durch Architekt Hans Purin umgebaut.Pfarrkirche St. Gebhard Die Kirche im Stadtteil Vorkloster wird 1956 bis 1961 errichtet. Im Inneren ist sie ein großer Saalraum mit Flachdecke.

Im Deckengemälde wird das Leben des hl. Gebhard dargestellt. In der Werktagskapelle befindet sich das dreiteilige „bewegliche St. Gebhardsbild“, das ursprünglich für den Burghof auf dem Gebhardsberg angefertigt worden war.Pfarrkirche St. Kolumban Die jüngste Kirche in Bregenz steht am südlichen Eingang der Stadt. Sie wird in den Jahren 1962 bis 1966 errichtet und ist dem irischen Wandermönch Kolumban, einem Gefährten des hl. Gallus, geweiht. Wie ein erhobener Zeigefinger wirkt das in Sichtbeton geschaffene Kreuz des Glockenturmes.

Das modern gestaltete Gotteshaus entspricht den liturgischen Erneuerungen des II. Vatikanischen Konzils. Von jedem Platz aus kann aktiv mitgefeiert werden.Kapelle am Gebhardsberg 1670 wird auf den Ruinen der Burg Bregenz eine Kapelle zu Ehren des hl. Gebhard errichtet, dem aus Bregenz stammenden Grafensohn und späteren Bischof zu Konstanz.

Ab dem 19. Jh. war der Gebhardsberg für einige Zeit ein bekannter Wallfahrtsort.- Klöster mit Schulen

Kloster Mehrerau In Andelsbuch liegt eine Einsiedelei. Hier errichteten Benediktinermönche ein Kloster. 1097 wird es in die Au am See verlegt und entwickelt sich zu einem überregionalen Glaubenszentrum. 1806 wird die Abtei von der bayrischen Zwischenregierung aufgehoben, zum Teil abgebrochen. 1854 erwirbt der Zisterzienserorden den Rest der Anlage. Auf den Mauern der abgebrochenen barocken wird eine neuromanische Kirche errichtet, das Kloster erweitert. Die letzte große Umgestaltung der Klosterkirche findet 1961 bis 1964 durch Hans Purin und Herbert Albrecht statt.

Heute werden auf dem Klostergelände eine private Volksschule, ein Privatgymnasium, eine Landwirtschaft, eine Tischlerei und Gastronomie betrieben. Die bekannte barocke Wallfahrtskirche Birnau am Bodensee gehört zum Kloster Mehrerau.Kloster Riedenburg 1853 wird es als Renaissance-Schlösschen von der Gesellschaft vom Heiligen Herzen Jesu erworben, die eine Erziehungsanstalt für Mädchen mit Internat einrichtet. Die Klosterkirche wird 1853 im neugotischen Stil fertiggestellt. 1965 bis 1967 erfolgt ein Schul- und Internatszubau.

Im Kloster sind derzeit eine Volksschule, ein Gymnasium mit Unter- und Oberstufe, sowie eine höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe untergebracht. Das Internat wird nicht mehr geführt. Seit Beginn des Schuljahres 2018/19 sind nach der Volksschule alle Schulformen auch für Buben geöffnet.Kloster Marienberg 1876 lässt der polnische Graf Raczynski eine Schlossvilla errichten. Nach seinem Tod 1898 kauft der Dominikanerinnenorden das Anwesen, führt Um- und Ausbauten durch und richtet eine Klosterschule ein.

Das Kloster Marienberg beherbert eine Volks- und eine Mittelschule, eine einjährige Wirtschaftsfachschule, eine Fachschule, Höhere Lehranstalt und Aufbaulehrgang für wirtschaftliche Berufe. Die denkmalgeschützte Villa Raczynski kann gemietet werden.

- Berge und Geologie

Pfänder Auf den Bregenzer Hausberg Pfänder (1.064 m) führen zahlreiche Wanderwege, die Pfänderbahn und über Lochau eine Gemeindestraße. Die Pfänderbahn wurde 1927 als dritte Seilschwebebahn Österreichs eröffnet und 1995 erneuert.

Der Berggipfel liegt auf dem Gemeindegebiet von Lochau. Der Richtfunkturm wird 1959 in Betrieb genommen. Seine Hauptaufgabe besteht in der Übertragung von Fernseh- und Radioprogrammen und des Fernsprechverkehrs.Gebhardsberg Der Gebhardsberg ist eine mächtige Felskanzel über Rheintal und Bodensee. Er ist der westliche Ausläufer des Pfänderrückens. Zu einem großen Teil besteht er aus Molassegestein, das vom Urmeer herrührt, das den Bodensee überflutet hatte. Vom eiszeitlichen Gletscher wird der Gebhardsberg geformt.

Molasse Der Gebhardsberg besteht zu einem großen Teil aus Molassegestein. Es entsteht aus Schuttablagerungen während der Alpenauffaltung. Es handelt sich nicht um eine Gesteinsschicht. Die groben Bestandteile der Molasse wurden unter hohem Druck zementiert.

Entlang des unteren Känzelewegs zwischen Gebhardsberg und Fluh kann die Gesteinsformation aus unmittelbarer Nähe betrachtet werden.- Gewässer

Bodensee Der Bodensee spielt als touristischer Anziehungspunkt und Naherholungsgebiet ebenso eine wichtige Rolle wie als Klimaküche und Wasserspeicher. In Bregenz ist im Gegensatz zu Deutschland und der Schweiz das Bodenseeufer größtenteils frei zugänglich.

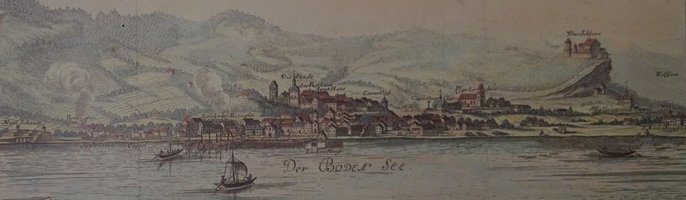

Zur Römerzeit hatte Bregenz eine zentrale Position am Bodensee, war Verkehrsknoten und Handelsplatz. Der See trug damals den Namen Lacus Brigantiae, später Bregentzersee. Nach dem Konzil von Konstanz im 15. Jh. wurde die Bezeichnung Lacus Constantinus geläufig. Daraus entwickelte sich das noch verwendete Lac du Constance (französisch) oder Lake Of Constance (englisch).

Seit jeher wird er auch als „Schwäbisches Meer“ bezeichnet. Dies rührt von der West-Ost-Lage des Sees her. Er ist der einzige See Europas, in dem – von Bregenz aus gesehen – die Sonne am Horizont im Wasser verschwindet. Der Name Bodensee leitet sich vom deutschen Ort Bodman ab. Aus Bodmansee wurde Bodensee.Bodensee in Zahlen Größe: 536 km2 Uferlänge: 273 km Maximale Tiefe: 252 m Maximale Breite: 14 km Wasservolumen: 48,4 km3 Wölbung Bregenz bis Konstanz: 41,5 m (auf 46 km) Bregenzerach Bregenz liegt zwischen Pfänderstock, Bodensee und Bregenzerach. Die Bregenzerach entspringt im Gemeindegebiet von Lech und fließt durch den Bregenzerwald bis zum Bodensee. Sie trennt als Grenzfluss Bregenz von Lauterach und Hard, bis sie in den Bodensee mündet. Seit 2005 werden zwischen Kennelbach und der Mündung Maßnahmem zum Hochwasserschutz getroffen.

- Wirtschaft

Illwerke VKW Die Hauptverwaltung der Illwerke VKW befindet sich an der Weidachstraße. Sie ist das größte Energiedienstleistungsunternehmen Vorarlbergs und versorgt rund 170.000 Kundenanlagen in Vorarlberg und im Westallgäu mit Strom und Erdgas. Der produzierte Strom ist zu 100 % Ökostrom.

Das Unternehmen Jenny und Schindler nimmt 1890 das Kraftwerk Rieden zur Stromversorgung ihrer Textilwerke in Betrieb. Im Dezember 1901 nehmen die Elektrizitätswerke Jenny & Schindler die Stromlieferung an die Gemeinden Rieden-Vorkloster und Kennelbach auf - die Geburtsstunde der VKW. Mit dem Zweiten Verstaatlichungsgesetz übernimmt 1947 das Land die Aufgaben der VKW. Die Vorarlberger Illwerke GmbH wird 1924 gegründet. 1995 erwirbt das Land die Aktien des Bundes und besitzt somit 70,16 %. Seit dem 1. Jänner 2001 sind Illwerke und VKW im Konzern der Vorarlberger Illwerke AG verbunden.- Verkehr

Schiffshafen Das Bregenzer Ufergelände wird 1249 erstmals erwähnt. Dort befindet sich vermutlich schon eine Schiffsanlegestelle. Der Bregenzer Schiffshafen wurde zwischen 1842 und 1850 erbaut und später, als die ersten Dampfschiffe den Linienverkehr aufnehmen, durch das große Molo mit Leuchtturm erweitert. Die Gründung der Bodenseeschifffahrt 1884 ist direkte Folge der Eröffnung der Arlbergbahn von Landeck nach Bludenz, womit eine durchgehende Bahnverbindung nach Wien geschaffen wird.

Die Schifffahrt dient anfangs vor allem Handel und Personenverkehr innerhalb der Uferanliegergemeinden. Heute stehen Ausflugsfahten im Vordergrund. Die Österreichische Flotte mit sechs Schiffen vermag 3.360 Personen gleichzeitig zu befördern.Hauptbahnhof Bregenz 1981 wird der Güterbahnhof nach Wolfurt verlegt. Der alte, im typischen k.u.k.-Baustil gehaltene Bahnhof wird abgerissen und ein neuer in unmittelbarer Nähe errichtet und 1989 fertiggestellt.

Fünf Geleise dienen der Abfertigung von Regional- und Fernzügen. Zwei teilweise überdachte Mittelbahnsteige führen über Rolltreppen und Aufzüge zum Fußgängersteg, der dem Zugang zur Schalterhalle, zu den Seeanlagen und als Verbindung zur Stadt dient.

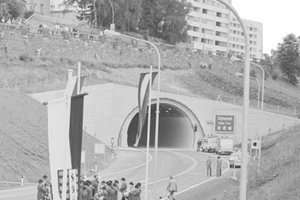

Vor dem Gebäude befindet sich der Busbahnhof. Hier verkehren Stadt- und Landbus-Unterland- und Landbus-Bregenzerwald-Linien.Rheintalautobahn, Pfändertunnel, Weidachknoten und Citytunnel 1980 wird der Pfändertunnel - noch einröhrig mit Gegenverkehr - feierlich eröffnet. Mit dem Bau der zweiten Röhre wird 2007 begonnen. Seit 2013 sind beide Röhren für den Verkehr freigegeben. Der Citytunnel, der das Stadtzentrum über die Schweizer Straße L202 mit der Rheintalautobahn verbindet, wird 1984 fertiggestellt. Der Weidachknoten verbindet diese Verkehrswege und ermöglicht die Zu- und Abfahrt über die Kennelbacher Straße L13 an der Ortsgrenze von Bregenz und Kennelbach.

Geschichte

Stadtgeschichte von Bregenz - 1500 v. Chr.

um 1500 v. Chr. Funde belegen eine Siedlung der frühen Bronzezeit an der Kennelbacher Straße.

- 1000 v. Chr.

um 1000 v. Chr. Am Ölrain stand Funden zufolge eine Siedlung der späten Bronzezeit.

- 500 v. Chr.

um 400 v. Chr. Keltische Brigantier erbauen eine Burg. Diese wird in der Oberstadt vermutet.

um 30 v. Chr. erste schriftliche Erwähnung von Bregenz als Brigantion

15 v. Chr. Die Römer unter Tiberius und Drusus erobern das Gebiet im Bodenseeraum. Den Soldaten folgen Kolonisten, die Bregenz zu einer typisch römischen Provinzstadt ausbauen und es Brigantium nennen. Sie errichten ein Kastell sowie eine Siedlung am Ölrain.

- 0

50 Bregenz erhält das Stadtrecht - wahrscheinlich von Kaiser Claudius.

70 Der Bodensee wird erstmals schriftlich als Lacus Brigantinus bezeichnet.

- 200

259/60 Der Limes fällt. Alemannen zerstören Brigantium.

275 Brigantium wird im Bereich der Oberstadt wieder aufgebaut.

- 400

455 Mit dem Ende der römischen Herrschaft bevölkern Alemannen die Oberstadt.

- 500

um 500 Nachweislich verwenden Alemannen den Begriff Bracantia.

- 600

600 - 612 Die irischen Wandermönche Kolumban und Gallus lassen sich in Bregenz nieder und missionieren am Bodensee.

- 800

802 Erwähnung der Burg Bregenz in der Oberstadt als Sitz der Udalrichinger

- 900

926 Bregenz wird unter Ulrich VI. Hauptsitz der Udalrichinger.

947 Der Hl. Gebhard, der spätere Bischof von Konstanz, wird als Sohn Ulrichs VI. in Bregenz geboren.

- 1000

1079 Im Investiturstreit lässt der Abt von St. Gallen den Bereich der Burg Bregenz, Prigantium oppidum, zerstören und den Grafen gefangennehmen.

- 1100

um 1150 Die Hauptlinie der Udalrichinger stirbt aus. Bregenz fällt an die Nebenlinie der Pfullendorfer und später an Pfalzgraf Hugo von Tübingen.

- 1200

um 1200 Graf Hugo I. von Montfort, der Sohn des Pfalzgrafen Hugo von Tübingen, gründet die Stadt im Bereich der Oberstadt.

1209 Die Burg auf dem Gebhardsberg wird erstmals urkundlich erwähnt.

erste Hälfte des 13. Jhs. Die Herren von Niedegge errichten in der ersten Hälfte des 13. Jhs. eine Burg. 1448, nach den Appenzeller Kriegen, wird sie als verfallen beschrieben. Sie wird als Ansitz wieder aufgebaut, 1508 erstmals als Riedenburg bezeichnet, 1570 zu einem Renaissance-Schlösschen ausgebaut und ab 1853 Erziehungsanstalt für Mädchen und später eine Schule.

1249 Rieden wird erstmals in einem Schutzbrief für das Kloster Mehrerau urkundlich erwähnt. 1290 wird es als Riedern und 1299 als Rieden bi Bregenze bezeichnet.

1260 Bregenz wird erstmals schriftlich als Stadt erwähnt (apud Priganciam ciuitatem - in der Stadt Bregenz).

- 1300

1354 Das Gericht Hofrieden wird 1354 als Teil der Herrschaft Bregenz urkundlich erwähnt. Fluh gehört zu Hofrieden. Teile der heutigen Fluh liegen im Gerichtsbereich Hofsteig. Reiche Bregenzer Familien haben großen Besitz in Hofrieden.

1357 Der Minnesänger Hugo (XII.) von Montfort wird als Graf von Bregenz geboren (gest. 1423).

- 1400

1406 | 1407 Der 'Bund ob dem See' - ihm gehören Appenzell, St. Gallen und das Schweizer Rheintal sowie große Teile Vorarlbergs außer Bregenz an - zerstört die Vorstadt und plündert das Kloster Mehrerau.

1445 Nach 1406 wird Bregenz im Alten Zürichkrieg ein zweites Mal ein Raub der Flammen.

1451 Teile der Stadt werden mit verräterischer Absicht an Österreich verkauft.

1483 Eine Lateinschule in Bregenz wird erwähnt.

- 1500

1511 Das erste Rathaus wird in der Oberstadt gebaut, 1661 erweitert und 1812 teilweise abgetragen.

1523 Die Habsburger erwerben die zweite montfortische Stadt- und Herrschaftshälfte.

1526 Bregenz ist geographisch eingeengt. Die österreichische Herrschaft wird um eine Stadterweiterung ersucht.

1529 Bregenz wird das Wappen verliehen.

Pelzwerk hatte im Mittelalter große Bedeutung als Zeichen von Reichtum und vornehmem Stand. Seine Verwendung im Bregenzer Wappen sollte den hohen Rang der alten Grafen von Bregenz hervorheben.1548 Das Recht für einen Wochenmarkt am Leutbühel wird erneuert.

- 1600

1602 Die Stadtgrenze wird bis Tannenbach und Siechensteig erweitert. Rieden ist mit Vorkloster und Kennelbach noch selbständig.

bis 1635 Auch in Bregenz wütet die Pest.

1650/52 Der Kornmarkt wird gegründet.

- 1700

1704 | 1706 | 1744 Die Stadt muss gegen Franzosen und Bayern verteidigt werden.

nach 1750 In der zweiten Hälfte des 18. Jhs. stehen in der Fluh sieben Häuser.

1726 Bregenz wird durch die Schaffung eines Direktoriums, eines Oberamtes, Mittelpunkt der Landesverwaltung.

- 1800

1806 - 1814 Die Bayern herrschen über Vorarlberg. Das Gericht Hofrieden wird wie alle 24 Gerichte aufgelöst, Vorarlberg in Gemeinden eingeteilt und sechs neue Landgerichte geschaffen, eines davon in Bregenz.

ab 1814 Nach der Bayernherrschaft bilden Rieden, Vorkloster und Kennelbach eine Katastralgemeinde. Schendlingen war zu dieser Zeit ein Einzelhof.

1824 Das erste Dampfschiff fährt auf dem Bodensee, jedoch nicht unter österreichischer Flagge.

1838 Das heutige Landestheater wird ursprünglich als Kornhaus errichtet.

1842 | 1850 Der Hafen wird gebaut.

1849 Die Bezirkshauptmannschaft in Bregenz wird bezogen.

1860 Mit der Anerkennung von Vorarlberg als eigenem Land werden in Bregenz Landtag und Landesausschuss eingerichtet.

ab 1861 Die Römersiedlungen am Ölrain werden archäologisch untersucht.

1872 Mit der Eröffnung der Bahnlinie Lindau - Bludenz verliert der Kornmarkt seine Bedeutung.

1884 Das erste österreichische Dampfschiff legt von Bregenz ab. Im gleichen Jahr eröffnet Kaiser Franz-Joseph in Bregenz die Arlbergbahn.

1893 Der Maler Rudolf Wacker wird in Bregenz geboren (gest. 1939).

1895 Als erste Mittelschule wird ein Gymnasium gegründet.

- 1900

1902 Die Bregenzerwaldbahn nimmt den Betrieb zwischen Bregenz und Bezau auf.

1903 Das Landesmuseum wird fertiggestellt.

1918 Vorarlberg ist wieder selbständig und Bregenz die Landeshauptstadt.

1919 Rieden wird mit Vorkloster eingemeindet.

1923 | Landeshauptstadt Mit 30. Juli 1923 wird Bregenz in der Landesverfassung als Landeshauptstadt festgelegt.

1927 Die Pfänderbahn wird gebaut.

1935 Das Strandbad wird eröffnet.

ab 1939 Die Südtiroler Siedlung wird errichtet. So entstehen mehr als 800 neue Wohnungen.

1945 Durch Bombardierung werden 72 Häuser zerstört. Franzosen rücken in die Stadt ein.

1945-1955 Vorarlberg ist französische Besatzungszone und wird von Innsbruck aus verwaltet.

1946 Zum ersten Mal findet eine Aufführung der Bregenzer Festspiele statt.

1946 Das Bergdorf Fluh wird eingemeindet. Von 1938 bis 1945 Fluh war es in Bregenz eingemeindet. 1946 erfolgt in Flug eine Abstimmung über den Verbleib bei Bregenz. Die Mehrheit stimmt dafür.

- 1950

1955 Das Theater am Kornmarkt wird eröffnet.

1970er-Jahre Der Bau von Hochhäusern in Rieden und Vorkloster sollte den steigenden Wohnraumbedarf decken.

1977 Im Bereich der Kaiserstraße wird die erste Fußgängerzone Vorarlbergs eröffnet.

1980 Das Festspiel- und Kongresshaus wird eröffnet.

1982 Nach der Fertigstellung der 'Siedlung an der Ach' können ca. 850 Wohnungen bezogen werden.

1983 Das Seehallenbad wird eröffnet.

1980 | 1984 Pfändertunnel und später der Citytunnel werden fertiggestellt.

1989 Der neue Bahnhof wird seiner Bestimmung übergeben. Der ehemalige wird abgerissen.

1997 Das Kunsthaus Bregenz wird eröffnet.

- 2000

14. Juli 2006 Das generalsanierte Festspielhaus und der neu gestaltete Platz der Wiener Symphniker mit der Bronzestatue 'Ready Maid' werden offiziell eröffnet.

2013 Der neugestaltete Kornmarktplatz wird eröffnet, ebenso das Landesmuseum, das neu gebaut unter Einbeziehung des Gebäudes der ehemaligen Bezirkshauptmannschaft fertiggestellt wurde.

- 2020

Bonus:

Die Römer in Brigantium

- Besiedelung

ab 15 v. Chr. Die Römer erobern unter Tiberius und Drusus Gebiete im Bodenseeraum. Bregenz wird eine römische Provinzstadt mit Kastell und einer Siedlung am Ölrain. Sie nennen es Brigantium.

Zur Römerzeit hat Bregenz eine zentrale Position am Bodensee und ist Handelsplatz und Straßenknotenpunkt mit Poststation. Als tüchtige Kaufleute betrieben die Römer einen regen Handel. Sie tauschten südländische Waren gegen heimische Produkte und bringen auch römisches Geld in Umlauf.- Geschichte

Überblick 15 v. Chr. Die Römer erobern um den Bodense und besiedeln Bregenz. 50 Bregenz erhält das Stadtrecht - wahrscheinlich von Kaiser Claudius. 70 Der Bodensee wird erstmals schriftlich als Lacus Brigantinus bezeichnet. 259/60 Der Limes fällt. Alemannen zerstören Brigantium. 275 Brigantium wird im Bereich der Oberstadt wieder aufgebaut. 455 Mit dem Ende der römischen Herrschaft bevölkern Alemannen die Oberstadt und drängen in das Gebiet zwischen Bodensee und Kummenberg. - Ausgrabungen

Samuel Jenny Das ehemalige römische Siedlungsgebiet befindet sich vor allem im Bereich des Ölrains. Ab dem 19. Jahrhundert werden Ausgrabungen durchgeführt. Samuel Jenny, der als „Vater der Vorarlberger Archäologie“ gilt, erstellt 1898 einen ersten Übersichtsplan von „Brigantium“.

Funde Im heutigen Thurn-und-Taxis-Park befindet sich ein römisches Gräberfeld. Bei den Bauarbeiten für den Citytunnel werden Reste eines römischen Warenlagers, eines Hafenkastells, entdeckt und freigelegt. Sie werden als Villa Claudia bekannt und sind ebenso wie die Ausgrabungen hinter dem Bundesgymnasium Bregenz-Blumenstraße, an der Drususgasse, frei zugänglich.

2009 wird damit begonnen das Areal des ehemaligen Unfallkrankenhaus archäologisch zu untersuchen. Kistenweise wird gefunden. An der Tiberiusstraße werden 2016/17 die Fundamente zweier Häuser aus der Zeit um Christi Geburt freigelegt.- Gegenwart

Straßen Die Römerstraße als Teil der L190, Tiberiusstraße, Drususgasse, Hadrian Weg und Ovidstraße auf dem Ölrain-Plateau oder die Eponastraße in der Oberstadt erinnern an die römische Besiedelung der Stadt.

Vorarlberg Museum Mit der Eröffnung des Vorarlberg Museum wird die Austellung 'Römer oder so?' gezeigt. Bei der neuen Ausstellung 'Weltstadt oder so?' dreht sich alles um das Zusammenleben im Brigantium des 1. Jh. n. Chr., über Verwaltung, Sozialwesen, Wirtschaft oder Götter.

Impressum Diese Zusammenstellung basiert auf "Bilder aktuell" und dem Dokument Begleittext.pdf der Basisinformationen. Diese finden Sie inkl. des Impressums unter Material bzw. Multimedia, wo weitere Bilder und ergänzende Informationen enthalten sein können.