| Name: | seit etwa 1750 (Maria Theresia|Joseph II.) | Publikationen des Landesarchivs |

| Patron: | seit 1772 (Hl. Josef) | Vorarlberg-Chronik (2005) |

| Wappen: | seit 1918 (erstes von 1863) | Landessymbole (Landesarchiv) |

| Farben: | seit 1918 (rot und weiß) | Geschichte des Landtags |

| Hymne: | seit 1949 (‘s Ländle, meine Heimat) |

Materialien

Bilder und Videos

Videos

100 Jahre selbständiges Vorarlberg

5:56 min | 2018

Verwendungshinweis

Interaktive Lernspiele

Spiele

Spielanleitung

| Vorbereitung: | Klasse in Gruppen einteilen - Gruppennamen eintragen - auslosen, welche Gruppe mit der Wahl der Frage beginnt |

| Spielablauf: | Es kann die Gruppe antworten, die am schnellsten ein bestimmtes Signal gibt, oder es antworten alle. |

| Punktevergabe: | Drückt man bei den Gruppen auf + (richtig) oder - (falsch), wird die Punkteanzahl der jeweiligen Frage berücksichtigt. |

| Spielende: | Die Mannschaft mit der höchsten Punkteanzahl gewinnt. |

LearningApps

Geschichte Vorarlbergs im Überblick

Zeitleiste

| Vor- und Frühgeschichte | 1100 bis 1300 | Hochmittelalter | 1600 bis 1700 | Absolutismus und Aufklärung | |

| 500 v. Chr. bis 500 n. Chr. | Römisches Reich | Antike | 1300 bis 1500 | Spätmittelalter | 1800 bis 1900 | Industrialisierung | |

| 500 bis 1100 | Frühes Mittelalter | 1500 bis 1600 | Frühe Neuzeit | ab 1900 | Neueste Geschichte |

- Vor- und Früh-Geschichte

60.000 v. Chr. | Jäger und Sammler Die ersten Menschen im Rheintalgebiet traten als Jäger und Sammler nachweislich in der letzten Zwischeneiszeit auf.

20.000 - 8.000 v. Chr. | Eiszeit Während der letzten Eiszeit verschwindet wieder alles menschliche Leben.

Ende des 3. Jahrtausends v. Chr. | Bauern Es lassen sich wieder Menschen in unserer Gegend nieder. Die ersten Bewohner waren Bauern, die einfachen Ackerbau betrieben, Vieh züchteten und Handel betrieben. Sie arbeiteten mit Rillenhammer, Getreidemühle und Arbeitshammer.

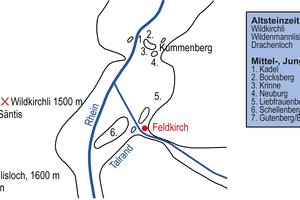

um 2000 v. Chr. | Inselberge bei Koblach Die Inselberge bei Koblach waren bevorzugte Siedlungsplätze. Sie boten Schutz vor Überschwemmungen und vor Angriffen von Mensch und Tier. Das Rheintal war stark versumpft.

- 500 v. Chr. bis 500 n. Chr. |

- Römisches Reich | Antike

400 v. Chr. | Kelten und Räter Die keltische Latènekultur entfaltete sich. Von dieser Zeit an bewohnten den Norden unseres Landes die Kelten (Hauptort Bregenz), den Süden die Räter (Hauptort Rankweil).

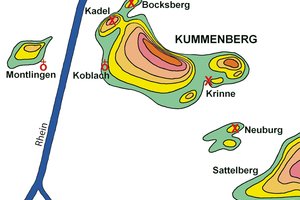

15 v. Chr. | Römer am Bodensee Die Römer eroberten unter Tiberius und Drusus, den beiden Stiefsöhnen des Kaisers Augustus, das Gebiet nördlich und südlich des Bodensees und machten es zu einer neuen Provinz ihres Weltreiches.

15 v. Chr.| Provinz Rätia Die neugeschaffene Provinz Rätia umfasste nicht nur Vorarlberg, sondern auch die heutige Ostschweiz und reichte bis an den Inn und die Donau.

- 0 | Christi Geburt

um 50 | Brigantium Brigantium erhält das römische Stadtrecht.

Brigantium Den römischen Soldaten folgten römische Kolonisten, die Bregenz zu einer typisch römischen Provinzstadt ausbauten. Das Bild zeigt eine Rekonstruktion des römischen Brigantiums mit Ölrain und Hafen.

Römische Kunst Die Römer hatten eine andere Kultur (Bauweise, Sitte, Sprache, Religion, Recht) mitgebracht, die jedoch nur allmählich von der einheimischen Bevölkerung übernommen wurde.

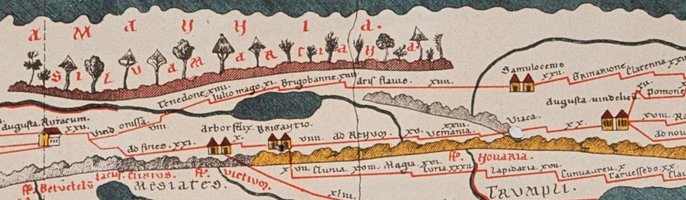

Im Bild ist ein Mosaik aus Brigantium zu sehen (Vorarlberg Museum).Straßen Die Römer verstanden sich auf den Straßenbau sehr gut. Ihre Straßen hielten die Verbindung zu ihrem Mutterland aufrecht. Bregenz wurde ein wichtiger Straßenknotenpunkt mit Poststation. Das Bild zeigt den Bodensee mit Brigantium.

Handel Als tüchtige Kaufleute betrieben die Römer einen regen Handel. Sie tauschten südländische Waren gegen heimische Produkte, brachten römisches Geld in Umlauf. Neue Arten von Kulturpflanzen und Nutztieren wurden eingeführt.

- 200

212 | Bürgerrecht Allen Provinzen wird das römische Bürgerrecht verliehen.

258 | Teilung Rätiens Unter Kaiser Diocletian erfolgte eine Teilung Rätiens. Ein Großteil des Landes wird zur Provinz Rätia prima mit der Hauptstadt Chur zugeteilt. Sie reichte bis Bregenz. Rätia secunda mit der Hauptstadt Augsburg erstreckte sich vom Leiblachtal in nordöstlicher Richtung.

260 | Alemannen Alemannen dringen in Vorarlberg ein.

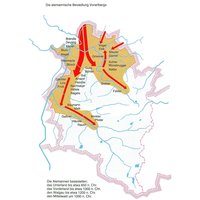

Mitte des 5. Jh. | Alemannenansiedlung Nach anfänglichen Einfällen in römisches Gebiet drängten die Alemannen von Norden kommend in die Gegend südlich des Bodensees und ließen sich bis etwa 650 dauerhaft zwischen Bodensee und Kummenberg nieder.

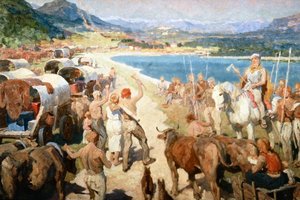

In den folgenden Jahren erweiterten sie ihre Siedlungstätigkeit.Mitte des 5. Jh. | Alemannen im Rheintal Mit ihren Familien, Fahrnissen, Haustieren und Waffen zogen die Alemannen vermutlich am nördlichen Bodenseeufer entlang in das Rheintal, wo sie eine Bleibe fanden. Die Alemannen gründeten Markgenossenschaften.

Namen wie Blum, Bösch, Brändle, Deuring, Kiene oder Nagel erinnern an diese Zeit.493 | Ostgoten Das Land kommt unter die Herrschaft des Ostgotenkönigs Theoderich.

- 500 bis 1100 |

- Frühes Mittelalter

531 | Hl. Fridolin Vor dem Gaugericht in Müsinen (Rankweil) wird der legendäre Prozess des hl. Fridolin verhandelt. Das in der unteren Eingangshalle der Liebfrauenkirche in Rankweil hängende Bild zeigt ihn vor dem Gaugericht, wo ein von ihm zum Leben auferweckter Zeuge für ihn aussagt. An ihn erinnert auch der Fridolinsstein in der Rankweiler Liebfrauenkirche.

536 | Franken Das Land gerät unter fränkische Herrschaft.

- 600

um 610 | Kolumban und Gallus Die irischen Mönche Kolumban und Gallus kamen vom Zürichsee nach Vorarlberg, um die christliche Lehre zu verbreiten. Sie gründeten eine klösterliche Gemeinschaft und lebten einige Jahre hier. Wegen der geringen Erfolge zog Gallus in die Gegend des heutigen St. Gallen, Kolumban weiter nach Italien.

- 800

807 | Ältestes Dokument Rankweils Ein Urkunde aus der rätischen Kanzlei von Vinomna (Rankweil) ist das älteste Dokument, das die Gemeinde nennt. Rankweil war Verkehrsknotenpunkt zwischen Chur und Augsburg.

nach 834 | Schottenkonvent Viktorsberg In Viktorsberg wird ein Schottenkonvent errichtet. 1383 wird es zum Minoritenkloster.

887 | Königshof Lustenau Kaiser Karl III. erholt sich im Königshof Lustenau.

- 900

926 | Ulrich von Bregenz Ulrich, der erste Graf von Bregenz, verlegt seinen Sitz nach Bregenz. Er ist Vater des hl. Gebhard.

949 | Hl. Gebhard Der Hl. Gebhard - aus dem Geschlecht der Grafen von Bregenz - wurde in Bregenz geboren. Er trat um 960 in die Klosterschule Konstanz ein, wurde später Bischof dieser Stadt. Er gründete Kirche und Kloster Petershausen am Rhein, wo er nach seinem Tode 995 beigesetzt wurde. Nach ihm wurde der Schlossberg in Bregenz, Gebhardsberg, benannt, wohin der Volksglaube auch seine Geburtsstätte verlegte.

bis 1000 | Alemannen im Mittelwald Alemannen besiedeln den Mittelwald. Nachnamen wie Böhler, Dorner, Felder, Fink, Gmeiner, Greber, Gunz, Kohler, Moosbrugger, Natter, Steurer oder Vögel erinnern daran.

bis 1000 | Alemannen im Vorderland Alemannen besiedeln das Vorderland. Die Namen Amann, Frick, Gächter, Gut, Häfele, Heinzle, Lins, Nachbauer oder Nägele können darauf zurückgeführt werden.

- 1000

um 1000 | Burg Bregenz Die Burg Bregenz wird auf dem heutigen Gebhardsberg gegründet. Sie war in gefahrvollen Zeiten Sitz der Grafen von Bregenz, dem Stamm der Montforter. Sie wird im 30-jährigen Krieg um 1647 von den Schweden zerstört.

um 1080 | Kloster Andelsbuch Das Klosters Andelsbuch wird gegründet. Es ist Vorläufer des Klosters Mehrerau in Bregenz.

1097 | Kloster Mehrerau Das bedeutendste Kloster in Vorarlberg ist das alte Benediktinerkloster Mehrerau. Es wird als Hauskloster der Grafen von Bregenz gegründet. Die Mönche leisteten beachtliche Rodungs-, Kultivierungs-, Bildungs- und Seelsorgearbeiten.

- 1100 bis 1300 |

- Hochmittelalter

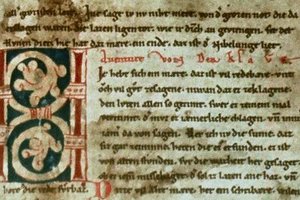

12. Jh. | Markusevangelium Aus der ehemals reichen Stiftsbibliothek der Mehrerau stammt eine kostbare Handschrift des lateinischen Markusevangeliums.

12. Jh. | Schattenburg Die Geschichte der Schattenburg beginnt im 12.Jh. Sie verfügte über alle Elemente einer typischen Burganlage des Mittelalters. Sie war 200 Jahre der Sitz der Montforter Grafen, später der österreichischen Vögte. Sie überdauerte die Appenzellerkriege und den 30-jährigen Krieg. Das Bild zeigt eine Rekonstruktion dieser besterhaltenen Burganlage Vorarlbergs.

1134 | Hl. Gebhard Gebhard, Bischof von Konstanz, wird heiliggeprochen. Über seiner Heimatstadt und seinem Vätersitz, dem heutigen Gebhardsberg, thront der Patron der Diözese Feldkirch wie ein Schutzherr.

1139 | älteste erhaltene Urkunde (Landesarchiv) Die älteste erhaltene Urkunde des Vorarlberger Landesarchivs handelt von Privilegien für Abt Gerhard, den Gründer des Klosters Mehrerau.

um 1150 | Grafen von Bregenz Die Grafen von Bregenz sterben aus. Im Streit um deren Erben setzt sich Pfalzgraf Hugo von Tübingen gegenüber Graf Rudolf von Pfullendorf durch.

Mitte des 12. Jh. | Neuburg Die im Jahre 1152 erstmals urkundlich genannte Neuburg lag auf einem Inselberg zwischen Götzis und Koblach. Als Sitz der Edlen Thumb von Neuburg lag sie demnach an einem strategisch wichtigen Punkt an der Grenze zwischen Ober- und Unterland.

Mitte des 12. Jh. | Neuburg Burg Neuburg und die dazugehörige Herrschaft waren der erste Besitz, den die Habsburger in Vorarlberg erwarben (1363). Die Reste der einstigen stolzen Feste, der größten Burganlage des Landes, lassen die Ausmaße des ehemaligen Adelssitzes erahnen.

1180 | Ritter von Ems Die Ritter von Ems scheinen erstmals als staufische Dienstmannen auf. Es geht um deren Italienpolitik und die Beherrschung von Passstraßen.

1190 | 1200 | Städtegründungen Die Städte Feldkirch und Bregenz werden gegründet.

- 1200

1218 | Johanniterhaus Feldkirch Das Johanniterhauses in Feldkirch wird gegründet. Graf Hugo von Montfort stiftet die Niederlassung des Johanniterordens in Feldkirch. Zur Betreuung von Reisenden, Pilgern und Kreuzfahrern errichteten diese im Klostertal ein Hospiz, ein „Klösterle“. So leisteten Sie wertvolle Arbeit, die den Arlbergverkehr und die Erschließung der Talschaft förderten. Von diesem Klösterle leitet sich der Name des Ortes und des Tales ab.

erste Hälfte des 13. Jh. | Burg Bludenz Die alte Burg Bludenz wurde durch die Grafen von Werdenberg erbaut. An der Stelle der alten Burg, die samt der Stadt 1491 bei einem Großbrand vernichtet wurde, entstand wieder eine solche, die im 18. Jh. in ein stattliches Schloss im Palaststil umgestaltet wurde. Das Schloss Bludenz, wie der ursprüngliche Name lautete, war jahrhundertelang Sitz der Vogteiverwaltung.

- 1250

13. Jh. | Weltchronik Im Auftrag Kaiser Konrads IV. hat Rudolf von Ems in einer Weltchronik die Geschichte der Menschheit seit der Erschaffung der Welt zusammengefasst. Die Szene aus dem Alten Testament ist nach dem zeitgenössischen Vorbild des Rittertums dargestellt. Rudolf v. Ems lebte von 1200 bis 1254.

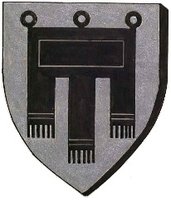

um 1258 | Teilung der Werdenberger Die Werdenberger teilen sich in Werdenberg-Heiligenberg und Werdenberg-Sargans. Zum Wappen der Werdenberger wird die montfortische Kirchenfahne in schwarz.

1270 | Verteidigung Feldkirchs Die Stadt Feldkirch wird erfolgreich gegen Rudolf von Habsburg und seine Bundesgenossen verteidigt.

1294 | Stadt Bludenz Bludenz wird erstmalig als Stadt erwähnt.

1298 | Schlacht von Göllheim Die Söhne Hugos II. von Montfort verlieren in der Schlacht von Göllheim gegen die Habsburger. Dies bewirkt das Ende der eigenständigen Politik der Montforter.

13./14. Jh. | Walseransiedlung Aus dem schweizerischen Oberwallis kamen die Walser bis nach Vorarlberg und Tirol. Sie besiedelten vor allem das Laternsertal, das Große und Kleine Walsertal, den Tannberg und das Brandnertal. Im Silbertal betrieben sie Bergbau. Häufig vorkommende Walser Familiennamen sind Bickel, Bischof, Burtscher, Dobler, Domig, Hartmann, Jenny, Martin, Nigsch, Rinderer, Schäfer, Türtscher.

- 1300 bis 1500 |

- Spätmittelalter

frühes 14. Jh. | Montafoner Wappen Die gekreuzten Schlüssel als Wappen für die Talschaft Montafon bezeugen dem frühen 15. Jh., dass dieses Tal schon früh verschiedene Herrschaftsrechte erhalten hatte. Mit dem Wappen ist die Legende von Papst Johannes XXIII. und dem Konzil zu Konstanz verbunden worden.

Auf dem Bild sind die Jahreszahlen 1313 und 1653 vermerkt.1309 | Burg Gutenberg Die strategisch wichtige Burg Gutenberg in Balzers geht an die Habsburger und nicht an Werdenberg-Heiligenberg.

1313 | Walseransiedelung Walser siedeln sich in Laterns und im Bereich der Uga (Damüls) an.

Die Wappen zahlreicher von Walser Familien besiedelter Orte tragen sogenannte Wallisersterne in Erinnerung an die Herkunft der Kolonisten des 13. und 14. Jh.1329 | 1330 | Stadtwappen Die ältesten Wappen von Bludenz und Feldkirch stehen für Ausdruck politischer Selbständigkeit.

1338 | Grafschaft Bregenz Die Bregenzer Linie der Montforter stirbt aus. Die Grafschaft Bregenz wird in Montfort-Feldkirch und Montfort-Tettnang geteilt.

1345 | Angriff auf Feldkirch Kaiser Ludwig der Bayern greift Feldkirch an und belagert es. Er scheitert.

1349 - 1689 | Pest Mehr als 30 Mal wütet die Pest in unterschiedlicher Stärke in Vorarlberg. Ende des 16. Jahrhunderts und im Dreißgjährigen Krieg waren die Anzahl an Pesttoten besonders hoch. Der Schwarzen Tod führte 1635 alleine in Bregenz, Egg, Feldkirch, Hörbranz, Lauterach, Lustenau und Mellau zu mehr als 1.250 Toten.

- 1350

1363 | Herrschaft Neuburg an Österreich Die Herrschaft Neuburg geht mit dem Gebiet um Koblach durch Kauf an Österreich.

1375 | Montfort-Feldkirch an Österreich Graf Rudolf V. von Montfort-Feldkirch (gest. 1390) verkauft seine Herrschaft auf Ableben an Österreich.

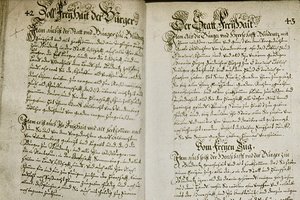

1376 | Großer Feldkircher Freiheitsbrief Im Großen Feldkircher Freiheitsbrief erhält die Feldkircher Bürgerschaft weitreichende Rechte, bevor Graf Rudolf V. Montfort-Feldkirch an Österreich übergibt. 1390 stirbt er als letzter Graf von Montfort-Feldkirch auf Burg Fußach.

1379 | Herrschaft Bregenz Die Herrschaft Montfort-Bregenz wird geteilt.

1383 | Montafoner Hofbrief Das Montafon erhält mit dem Montafoner Hofbrief ein eigenes Landrecht, das die Gemeinsamkeit dieses Landes verdeuchtlicht.

1383 | Minoritenkloster Viktorsberg Aus dem Schottenkonvent in Viktorsberg wird renoviert und erweitert ein Minoritenkloster.

1391 | Vorarlberger Eidgenossenschaft Die in der Vorarlberger Eidgenossenschaft vereinbarte Unterstützung zwischen den Grafschaften Bludenz (mit dem Kellhof Wolfurt) und Feldkirch gilt als Basis für die Vorarlberger Landstände.

1394 | Bludenz an Österreich Graf Albrecht von Werdenberg verkauft auf sein Ableben die Herrschaft Bludenz an Österreich.

1395 | Verpfändung Lustenaus Die Werdenberger verpfänden den Reichshof Lustenau mit der in dessen Gebiet liegenden Festung Zwingenstein an Ritter Ulrich II. von Ems. 1526 kauften die Emser Lustenau.

- 1400

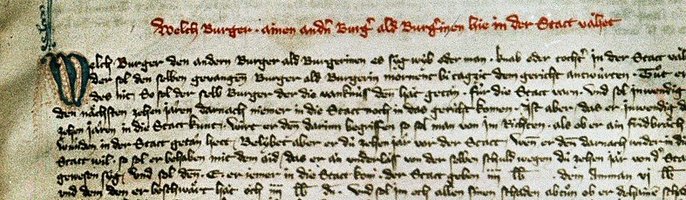

Beginn des 15. Jh. | Freiheiten für Bludenz Die Bürgerinnen und Bürger von Bludenz erhielten vom letzten Werdenberger Grafen große Freiheiten. Diese wurden in diesem Brief aufgezeichnet. So wurde auch die Hörigkeit aufgehoben. Die Stadtbewohnerinnen und -bewohner wurden freie Bürgerinnen und Bürger.

15. Jh. | Rechte für Feldkirch In dieser Handschrift wurden nach dem Vorbild von Lindau die Rechte der Bürger von Feldkirch (Stadtrecht) aufgeschrieben.

1405 | Appenzell gegen Habsburg Um das Joch der schweren Steuern und unfreiwilligen Kriegsdienste endgültig abzuschütteln, erhoben sich die Appenzeller gegen den Abt von St. Gallen, ihren Landesherrn, und gegen die Habsburger. Am Stoß brachten sie diesen, ihren Gegnern, eine empfindliche Niederlage bei. Das Bild zeigt die Gedenktafel am Rathaus Appenzell-Innerrhoden.

1405 | Gedächtniskapelle am Stoß Die Gedächtniskapelle erinnernt an die Schlacht der Appenzeller am Stoß gegen die Österreicher. Fast 400 Vorarlberger verloren damals ihr Leben.

1405 | Bund ob dem See Feldkirch, Bludenz, Fußach, Höchst, Lustenau, Rankweil, das Montafon und der Walgau schließen sich dem Bund ob dem See an. Es folgen Burgenbruch und die Vertreibung des einheimischen Adels. Burg Tosters und Altmontfort werden 1405 zerstört

1406 | Appenzeller Die Appenzellern nehmen die Schattenburg ein und zerstören Ems und Lauterach.

1408 | Bund ob dem See Nach ihrem Erfolg am Stoß kamen die Appenzeller auch über den Rhein nach Vorarlberg, verbündeten sich mit den Bürgern und Bauern ("Bund ob dem See") und eroberten eine Burg nach der anderen. Nur gegen Bregenz erlitten sie eine empfindliche Niederlage.

Die Seekapelle in Bregenz und die Sage der Ehreguta erinnern an diese Kämpfe.1408 | Bund ob dem See Während der Appenzellerkriege verliert der Bund ob dem See mit Appenzell vor Bregenz gegen Habsburg. Im Konstanzer Frieden wird der Bund ob dem See aufgelöst.

1417/36 | Herrschaft Feldkirch Die Herrschaft Feldkirch wird von König Sigismund an Graf Friedrich von Toggenburg verpfändet. Dieser stirbt 1439 auf der Schattenburg, die er zuvor umfangreich erweitern ließ.

1418 | Landgericht Müsinen Das kaiserliche freie Landgericht Müsinen in Rankweil wird wieder eingesetzt. Zur Bestätigung von Urkunden wurden früher solchen Schriftstücken Siegel angehängt, um die Echtheit zu bezeugen. Das Bild zeigt oben das Montfortsche Kriegsbanner und die Toggenburger Dogge, unten das Österreichische Bindenschild und den Reichsadler des habsburgischen Hauswappens.

1420 | Bludenz und Montafon Nach dem Tode Graf Albrechts von Werdenberg kommt Bludenz und das Montafon an Österreich.

1445 - 1446 | Zürichkrieg Österreich kämpft mit der Stadt Zürich im Alten Zürichkrieg gegen die Eidgenossen. Im Zuge dessen fallen diese in Altenstadt, Rankweil, Lustenau und Fußach ein, brandschatzen in Dornbirn, Wolfurt und Lauterach und zerstören Teile von Bregenz. In der Schlacht bei Ragaz im Sarganserland 1446 verlieren Zürich und Österreich die Schlacht und dabei zahlreiche Vorarlberger Kämpfer ihr Leben.

1448 | Herrschaft Bregenz Der Versuch der Grafen von Waldburg die Hälfte der Herrschaft Bregenz zu erwerben scheitert.

- 1450

1451 | Bregenz an Österreich Die erste Hälfte der Herrschaft Bregenz geht mit den Gerichten Hofsteig, Lingenau und Alberschwende durch Kauf an Österreich.

1453 Tannberg und Mittelberg Tannberg und Mittelberg gehen durch Gewalt an Österreich. Zuvor hatten sie Graf Ulrich von Werdenberg-Sargans und Hans von Rechberg festgenommen. Im Zuge einer Befreiung durch Österreich wurde die Talschaft eingenommen. So verloren Sie ihre Walserfreiheiten.

Die Walser im Montafon verzichten auf ihre Freiheiten.1455 | Herrschaft Sonnenberg Die Grafen von Werdenberg verkauften die Herrschaft Sonnenberg an Graf Eberhard von Waldburg.

1460 | Thurgauerkrieg Österreich kämpft im Thurgauerkrieg gegen die Eidgenossen.

1474 | Herrschaft Sonnenberg Im Auftrag Sigismunds von Tirol wird Burg Sonnenberg eingenommen und zerstört. Die Herrschaft Sonnenberg wird an Österreich übergeben.

1487 | Eidgenossen Die Bayern planen Vorarlberg an die Eidgenossen zu übergeben. Es sollte die Gegenleistung für die Hilfeleistung bei der Erwerbung Vorderösterreichs sein.

1488 | Eidgenossen Kaiserliche Diplomaten versprechen, dass nach dem Tode Sigismunds Vorarlberg an die Eidgenossenschaft übergeben wird.

1499 | Schwabenkrieg - Schlacht von Hard Die größte Auseinandersetzung zwischen den Eidgenossen und den Habsburgern war die Schlacht bei Hard am 20. Februar, bei der etwa 3.000 Kaiserliche den Tod fanden. Die Eidgenossen siegten. Erst nach der Brandschatzung von Dornbirn und des Bregenzerwaldes zogen sie ab.

1499 | Schwabenkrieg - Schlacht von Frastanz Nach der Schlacht von Hard kam es kurze Zeit später, am 20. April, in Frastanz zu einer neuerlichen kriegerischen Auseinandersetzung zwischen den Eidgenossen und den österreichisch-schwäbischen Truppen. Wiederum kamen Tausende ums Leben. Gegen eine hohe Summe ließen die siegreichen Schweizer von der Brandschatzung ab und zogen sich zurück. Die Sage von Bertsch und seinen sieben Söhnen erinnert an dieses Ereignis. Dieser Sieg brachte den Eidgenossen die endgültige Freiheit.

- 1500 bis 1600 |

- Frühe Neuzeit

Beginn der Neuzeit | Einteilung der Herrschaften Die Vorarlberger Herrschaften wurden in die drei Städte und 21 Gerichte eingeteilt. Sie bildeten die Vorarlberger Landstände, die österrisch-habsburgischen Gebiete.

Daneben bestanden die reichsunmittelbaren Gebiete: Probstei St. Gerold, Reichshof Lustenau, die Grafschaft Hohenems und die Herrschaft Blumenegg, die in der Karte weiß eingezeichnet sind.16. Jh. | Ansicht der Stadt Feldkirch Federzeichnung des Kunstmalers Wolf Huber, geb. um 1485 in Feldkirch. Als bischöflicher Hofmaler in Passau wurde er einer der bedeutendsten Meister der Donauschule.

16. Jh. | Bartholomäus Bernhardi aus Schlins Der bedeutende Reformator und Freund Martin Luthers, Bartholomäus Bernhardi aus Schlins (1487 - 1551), war der erste protestantische Priester, der sich verheiratet hatte.

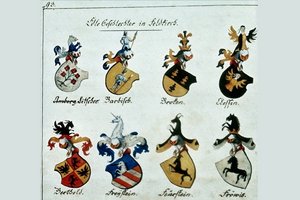

16./17. Jh. | Familienwappen in Feldkirch Feldkirch war Mittelpunkt bürgerlicher Kultur. Neben den adeligen Geschlechtern führten bereits im 14. und 15. Jh. viele Bürgerfamilien zum Zeichen ihrer Freiheit ein eigenes Wappen. Im 16./17. Jh. erhielten die Geschlechter Wappenbriefe, in denen ihnen von weltlichen oder geistlichen Fürsten ein altes Wappen bestätigt oder ein neues verliehen wurde.

16./17. Jh. | Familienwappen in Bregenz Auch in Bregenz erhielten angesehene Familien ihre Wappen, die sich als Familienwahrzeichen Jahrhunderte hindurch erhalten haben.

1506 | Hieronymus Münzer Der bekannte Humanist und Geograph Hieronymus Münzer aus Feldkirch stiftete der Stadtpfarrkirche St. Nikolaus seiner Heimatstadt diese kostbare Monstranz aus purem Silber. Sie ist 90 cm hoch und 4 kg schwer.

Dieses Kunstwerk gotischer Silberschmiedekunst zählt heute noch zum Domschatz.1511 | Erbeinigung Österreich Schweiz Mit Unterzeichnung der Erbeinigung versucht Kaiser Maximilian mit der Eidgenossenschaft den Frieden zu festigen. Es geht dabei um die Vorarlberg, Tirol und die Vorlande.

1512 | Kreisverfassung In der Kreisverfassung des Hl. Römischen Reiches wird Vorarlberg zum österreichischen Kreis zugeteilt. Ausnahmen sind Hohenems, Lustenau, Blumenegg und St. Gerold. Sie werden dem schwäbischen Kreis zugeteilt.

1518 | Graubünden Erb-Einigung Österreichs mit Graubünden

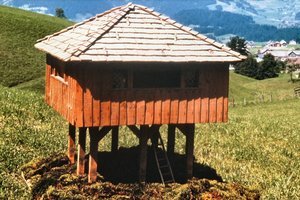

1522 | Wälder Bauernrepublik Erstmals wird urkundlich eine Sitzung im Rathaus der Wälder Bauernrepublik abgehalten. Das Rathaus stand am Passübergang Bezegg.

Auf der linken Senke zwischen Andelsbuch und Bezau, der Bezegg, stand durch Jahrhunderte das Rathaus, in welchem die Bregenzerwälder Ratsherren ihre Beratungen abhielten und Beschlüsse fassten. 1807 wurde das Gebäude abgebrochen. Im Verlauf des 19. Jahrhunderts entstand die Legende von der „Wälderrepublik“ und an der Stelle des Rathauses wurde zu deren Gedenken die sogenannte „Bezegg-Sul“ errichtet.1523 | Bregenz an Österreich Auch die zweite Hälfte der Herrschaft Bregenz geht durch Kauf an Österreich.

1524 | Bauernkrieg Die Bauernunruhen in Süddeutschland, der Schweiz und Österreich standen unter dem Einfluss der Reformation. Es ging um mehr Rechte, Selbstbestimmung und das Ende der Leibeigenschaft. Sie wurden blutig niedergeschlagen. Der Geist der Reformation war in Lindau und im Allgäu sehr spürbar.

1525 | Bauernkrieg Das Gericht Lingenau beteiligt sich am Bauernkrieg im Allgäu.

1529 | Stadt Bregenz Der Stadt Bregenz wird das Wappen verliehen.

1530 | Graf Jakob Hannibal I. von Hohenems Graf Jakob Hannibal I. von Hohenems (1530 - 1587) spielte vor allem als siegreicher Obrist im Dienste der Spanier auf dem niederländischen Kriegsschauplatz eine Rolle. Er war mit einer Stiefschwester des Mailänder Kardinals Karl Borromeo verheiratet.

- 1550

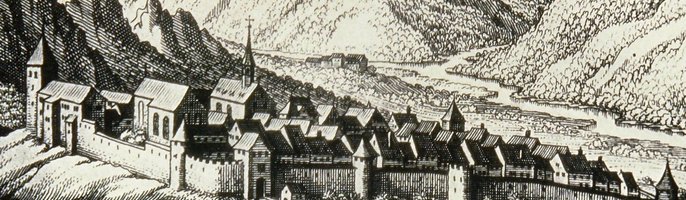

um 1550 | Feldkirch Die Darstellung von Feldkirch von Sebastian Münster aus dem Jahr 1544 zeigt das typische Bild einer spätmittelalterlichen Stadt mit Stadtmauer, Toren, Türmen und Kirchen inmitten einer ländlichen Umgebung.

1560 | Die Emser werden in den Reichsgrafenstand erhoben. Die Emser werden in den Reichsgrafenstand erhoben.

1567 | Walser Gerichte Die Gerichte Mittelberg und Tannberg werden getrennt.

1567 - 1568 | Hohenems Der Plan Jakob Hannibals zur Gründung eines Fürstentums Hohenems scheitert.

1572 | Markus Sittikus von Ems Wappenscheibe des Kardinals Markus Sittikus, Bischof von Konstanz (1533 - 1595). Markus Sittikus von Ems wurde zuerst Bischof, dann Kardinal.

Die Inschrift unter dem Fenster lautet: "Märk Sittich von Gottes Gnad der heilige Römische kilche Cardinal, Erwelter Bischoff zu Constantz und her zu Rychenouw 1572".1579 | Gericht in Rankweil Kodifizierung der Landgerichtsordnung für Rankweil

1581 | Gefahr der Verpfändung Die Stände verhindern eine Verpfändung großer Teile Vorarlbergs an die Emser.

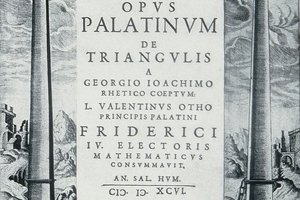

1596 | Georg Joachim Rhetikus Der berühmteste Humanist Vorarlbergs war Georg Joachim Rheticus aus Feldkirch (1514 - 1574) wurde vor allem dadurch bekannt, dass er die Lehre des Kopernikus verkündete, nach der die Erde um die Sonne kreist. Sein mathematisches Hauptwerk "Opus Palatinum" wurde nach seinem Tod veröffentlicht. Es wurde noch in unserer Zeit in Amerika zur Berechnung von Raketenbahnen benützt.

1587 - 1612 | Wolf Dietrich von Raitenau Der Vorarlberger Wolf Dietrich von Raitenau war Erzbischof von Salzburg.

- 1600 bis 1700 |

- Absolutismus und Aufklärung

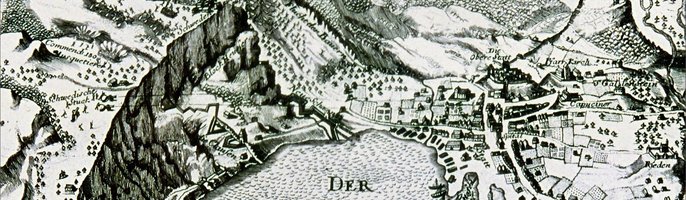

17. Jh. | Bludenz Die Ansicht zeigt Bludenz. Erkennbar sind die Stadtmauer, das Obere Tor und die Laurentiuskirche. Der Blick reicht nach Südosten gegen Klostertal und Montafon.

17. Jh. | Jüdische Gemeinde Jüdische Familien ließen sich in Hohenems nieder. Sie bildeten eine größere jüdische Gemeinde, die bis zum 2. Weltkrieg bestand. Aus ihr gingen bedeutende Persönlichkeiten wie Stefan Zweig und Salomon Sulzer hervor.

um 1600 | Wiedertäufer Die protestantische Splittergruppe der Wiedertäufer verfügte über einen Schwerpunkt im hinteren Bregenzerwald, in Au. Sie traten gegen die Kindertaufe ein, wurden verfolgt, vertrieben und teilweise hingerichtet.

1605 - 1655 | Kapuzinerklöstergründung In Vorarlberg werden Kapuzinerklöster gegründet: 1605 in Feldkirch, 1636 in Bregenz, 1644 in Bludenz und 1655 in Bezau.

1609 | Vaduz und Schellenberg Die Stände lehnen einen Ankauf der Herrschaften Vaduz, Schellenberg und Blumenegg ab.

1610 | Johanniter Die Feldkircher Johanniterkommende wird an Weingarten verkauft.

1612 - 1619 | Markus Sittikus von Ems Markus Sittikus von Ems war Erzbischof von Salzburg. Er war der Sohn des Emser Grafen Jakob Hannibal I., Erbauer des Salzburger Domes und des prunkvollen Barockschlosses Hellbrunn in Salzburg.

um 1613 | Hohenems Hohenemser Schlossbauten und Gartenanlagen: Der Palast wurde als Renaissanceschloss am Fuße des Burgfelsens im Auftrag von Kardinal Markus Sittikus, Bischof von Konstanz, im 16. Jh. erbaut. In der Mitte des Bildes sieht man das Lusthaus auf dem Schlossberg Alt Ems, das schon im 12. Jh. erbaut wurde.

1613 | Vaduz und Schellenberg Die Emser erwerben Vaduz und Schellenberg.

1614 | Blumenegg und St. Gerold Graf Rudolf III. verkaufte Blumenegg und St. Gerold werden an das Benediktinerreichsstift Weingarten.

1616 | Erste Druckerei Barthomä Schnell eröffnet in Hohenems die erste Druckerei Vorarlbergs.

1617 | Jüdisches Leben in Hohenems In Hohenems wird ein jüdisches Ghetto errichtet.

1618 - 1648 | Dreißigjähriger Krieg 1622 | Fidelis von Sigmaringen Fidelis von Sigmaringen, ein Kapuziner, bekannt als Wissenschaftler und hervorragender Prediger, wirkte einige Jahre hochgeachtet und einflussreich in Feldkirch. Er zog 1622 nach Graubünden, um die Reformierten zur katholischen Kirche zurückzuführen. Er wurde im selben Jahr von Glaubensgegnern in Seewis (Prättigau) ermordet. Das Bild zeigt die im Kapuzinerkloster in Feldkirch aufbewahrte Darstellung des Heiligen, die bei dessen Heiligsprechungsfeier im Petersdom zu Rom zur Verehrung ausgestellt war.

1622 | Bündner und Prätigauer Die Vorarlberger verlieren im Mai bei Fläsch gegen bündnerische Truppen. Im Juli fallen Prätigauer ins Montafon ein.

1630 | Geplante Abtretung Vorarlbergs Österreich plant eine Abtretung Vorarlbergs an Graubünden als Ersatz für Veltlin.

1633 | Laurentius von Schnifis Laurentius von Schnifis (1633 - 1702) wurde ein berühmter Barockdichter und Liederkomponist. Er entstammte einer armen Bauernfamilie in Schnifis und trat als Priester in den Kapuzinerorden ein. Das Bild zeigt ein Lied aus der "Mirantischen Mayen-Pfeiff".

1647 | Schweden Kurz vor dem Ende des 30-jährigen Krieges wurde auch Bregenz von den Schweden erobert. Durch Umgehung der Klause über den Pfänder konnten sie Burg Bregenz einnehmen. Vergeblich hatte Hauptmann Rhomberg aus Dornbirn versucht die Feinde aufzuhalten. Die Schweden plünderten zwei Monate lang das ganze Land und sprengten bei ihrem Abzug Burg Bregenz in die Luft.

1649 - 1773 | Jesuitengymnasium in Feldkirch Jesuiten führten ein Gymnasium in Feldkirch. Der Fürstbischof von Chur gilt als Auftraggeber. Das Schulwesen war zu dieser Zeit in städtischer Hand. Die Schule bestand bis zur Auflösung des Jesuitenordens durch Papst Clemens XVI. im Jahre 1773.

Ende des dreißigjährigen Krieges | Bregenzerwälderinnen besiegten die Schweden Auf ihren Streifzügen drangen die Schweden auch in den Bregenzerwald vor, wo sie "An der roten Egg" von den mutigen Wälderinnen besiegt wurden – so berichtet es zumindest die Sage von der „Weiberschlacht“ am Fallenbach bei Egg.

- 1650

1655 | Wappenbrief Dornbirns Die Landstände konnten den Griff der Emser Grafen auf Dornbirn erfolgreich verhindern. Die rechtliche Stellung Dornbirns, das ein Wappen erhielt, wurde verbessert.

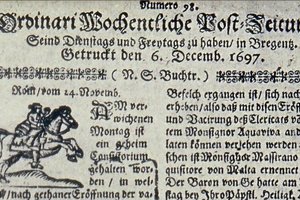

seit 1670 | Bregenzer Ordinari-Postzeitung Sie war die erste Vorarlberger Zeitung. Sie erschien wöchentlich und war ganz dem Weltgeschehen gewidmet. Einen Lokalteil kannte diese Zeitung nicht. Das abgebildete Exemplar berichtet u. a. vom Besuch einer Moskauer Gesandtschaft beim Papst.

1695 | 1696 | Priorat Ottobeuren Das Priorat der Johanniterkomturei in Feldkirch geht 1695 an die Stadt Feldkirch, 1796 an das Kloster Ottobeuren.

- 1700

um 1700 | Der gemeine Mann Die demokratische Erneuerungsbewegung "Der gemeine Mann" lehnte sich gegen Missstände wie Korruption auf und trat für ein gerechtes Steuersystem ein. Es wurden Erfolge erzielt, die vor allem die Unter- und Mittelschicht vor Überschuldung bewahren sollten. Die Oberschicht wehrte sich mit neuen Steuern. Es kam zu Unruhen, die militärisch niedergeschlagen wurden.

1701 - 1714 | Spanischer Erbfolgekrieg 1702 | Verpfändung Die Stände verhindern eine Verpfändung Vorarlbergs an die Fürstabteien von St. Gallen und Kempten durch Österreich. Dafür wurde eine Zahlung von 200.000 Gulden an Kaiser Leopold I. geleistet.

1703 | Graubünden Das Klostertal und das Montafon planten sich an Graubünden anzuschließen.

1704 | Graf Philipp von Arco In Bregenz wurde Graf Philipp von Arco hingerichtet, weil er während des Erbfolgekrieg Burg Breisach den Franzosen überlassen hatte.

1715 – 1724 | Barockbaumeister Beer Die Benediktinerabtei Weingarten wurde von Baumeister Franz Beer erbaut. Im Zeitalter des Barock erlangten die Vorarlberger Baumeister, Maurer und Stukkateure mit ihren Meisterwerken in der Schweiz und in Süddeutschland großen Ruhm. Die Werke der Meister Thumb, Beer und Moosbrugger, die aus der Auer Bauhandwerkerzunft hervorgegangen waren, sind heute noch berühmt.

1719 | Fürstentum Liechtenstein Vaduz und Schellenberg vereinen sich zum Fürstentum Liechtenstein.

1722 | Pragmatische Sanktion Die Landstände nehmen die Pragmatische Sanktion an. Dadurch erklärt Kaiser Karl VI. das Gebiet der Habsburger als unteilbar.

1726 | Direktorium Zur Aufsicht über die Landstände wurde in Bregenz ein Direktorium eingerichtet. Diese zentrale Behörde sollte die anderen Ämter kontrollieren.

1740 - 48 | Österreichischer Erbfolgekrieg Die Übernahme der Regierungsgeschäfte durch Maria Theresia wurde von manchen europäischen Mächten kritisch gesehen. Es kam zum Erfolgekrieg, der zu Gebietsverlusten führte.

1740 - 1780 | Maria Theresia regiert Österreich. Maria Theresia regierte als Königin von Ungarn und Böhmen und Erzherzogin von Österreich. Sie wurde als römische Kaiserin bezeichnet, ließ sich aber nicht als solche krönen.

1741 - 1807 | Angelika Kauffmann Der Vater Angelika Kauffmanns (1741 - 1807) stammte aus Schwarzenberg. Sie selbst erlangte als KunstmalerinWeltgeltung und lebte vorübergehend in London und Rom, wo ihr Haus ein gesellschaftlicher Mittelpunkt von Künstlern und Dichtern war. Sie war u. a. auch mit Goethe befreundet. Auf dem Selbstbildnis trägt sie die Bregenzerwälder Tracht.

1744 | Erfolgekrieg Im Österreichischen Erbfolgekrieg werden Franzosen an der Bregenzer Klause und in Sulzberg abgewehrt.

1744 | Flugschrift Sulzbergisch-Echo Zur Feier der erfolgreichen Abwehr der Franzosen am Sulzberg im österreichischen Erbfolgekrieg 1744 und zum 110-Jahr-Jubiläum der Abwehr der Schweden im Jahre 1634 wurde diese Schrift veröffentlicht.

1746 - 1750 | Wallfahrtskirche Birnau Die Wallfahrtskirche Birnau am Bodensee wurde vom Bregenzerwälder Peter Thumb erbaut. Sie zählt zu den bedeutendsten Werken der Vorarlberger Barockbaumeister.

- 1750

1750 | Land vor dem Arlberg Ab 1750 gehen Maria Theresia und Joseph II. daran, die Herrschaften vor dem Arlberg zu einem Land "Vorarlberg" mit einheitlicher Verwaltung und Rechtsordnung zu formen. Ein Vorarlberg-Bewusstsein der Bevölkerung und der Stände bildet sich erst Jahrzehnte später.

1750 | Vogteiamt und Rentamt Bregenz Im Zuge einer Verwaltungsreform wurden in Bregenz ein Oberamt und ein Rentamt für Vorarlberg eingerichtet. Diese standen über anderen Ämtern.

1750 | Landgericht Rankweil Das Landgericht in Rankweil wurden reformiert. Als Landrichter des kaiserlichen freien Landgerichts Müsinen in Rankweil fungierte der Vogteiverwalter von Feldkirch.

1752 - 1782 | Regierung in Freiburg Vorarlberg wird der vorderösterreichischen Regierung in Freiburg (Breisgau) unterstellt, danach wieder Innsbruck.

17./18. Jh. | Schultheater Am Feldkircher Jesuitenkolleg blühte das Schultheater. Zahlreiche Stücke wurden nach damaligem Brauch von den Schülern in lateinischer Sprache aufgeführt.

1755 | 1779 | Nibelungenlied In der Hohenemser Schlossbibliothek wurden zwei Handschriften des Nibelungenliedes gefunden, des wohl berühmtesten Helden- und Liebesliedes aus dem Mittelalter. Zuerst wurde die Handschrift C des Nibelungenliedes in der Bibliothek des Palastes gefunden, Jahre später die Handschrift A.

1765 | Hohenems an Österreich Österreich erwirbt die Reichsgrafschaft Hohenems.

1765 - 1790 | Joseph II. regierte als römisch-deutscher Kaiser Von 1765 bis 1780 war Joseph II. Mitregent Maria Theresias, nach ihrem Tod bis 1790 Alleinregent. Er trug den Titel Kaiser des Römischen Reiches.

1768 | Aufstand Feldkirchs Die Feldkircher Bürgerinnen und Bürger erheben sich gegen die Abschaffung alter Rechte und Privilegien, die durch eine Verfassungsreform aufgehoben wurden. Der Aufstand wird militärisch niedergeschlagen.

1772 Maria Theresia erreicht 1771 beim Papst für Österreich eine gestraffte und einheitliche Feiertagsordnung. Zudem befiehlt sie anstelle der Ortspatrozinien das Fest eines gemeinsamen Landespatrons zu feiern. Für die Provinz Vorderösterreich, zu der Vorarlberg damals gehört, einigen sich die Bischöfe 1772 auf den hl. Josef.

1774 | Schulpflicht Kaiserin Maria Theresia führt mit der unter ihr beschlossenen Schulreform eine sechsjährige Schulpflicht ein. Dies ist der Beginn des staatlichen Schulwesens.

1775 | Gericht Montafon Kaiserin Maria Theresia stimmt der Schaffung eines eigenen Gerichts für das Montafon zu.

1783 | Landesbistum Vorarlberg war drei Diözesen aufgeteilt. Kaiser Joseph II. wollte diesen Einfluss einschränken und plante ein Vorarlberger Landesbistums mit Sitz in Bregenz. Es wird nicht umgesetzt.

1786 | Kreisämter Das Kreisamt tritt an die Stelle der Landvogtei.

1789 - 1791 | Neuerungen Josephs II. In Vorarlberg regt sich Widerstand gegen die Neuerungen Kaiser Josephs II.

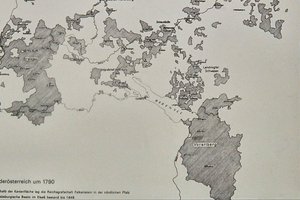

1790 - 1792 | Leopold II. regierte als römisch-deutscher Kaiser. um 1790 | Karte Vorderösterreichs Vorarlberg wurde von 1752 bis 1782 von Freiburg aus verwaltet. Die linksrheinischen Gebiete im Elsass waren bis 1648 österreichisch.

1772 -1835 | Franz II./I. regierte als römisch-deutscher und Kaiser von Österreich. 1798 | Helvetische Republik In einem geheimen Allianzvertrag zwischen Frankreich und der gerade gegründeten Helvetischen Republik wird vereinbart, dass Vorarlberg zukünftig Teil dieser Republik werden soll.

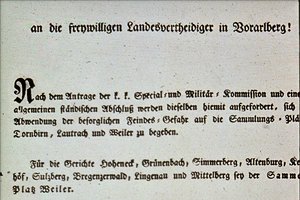

1799 | 2. Koalitionskrieg Am 23. März 1799 siegten die Landesverteidiger unter Generalmajor Jelacic gegen eine Übermacht der Franzosen unter General Massena, einem Lieblingsgeneral¬ Napoleons.

Das Bild zeigt den Aufmarsch der Franzosen.

- 1800 bis 1900 |

- Industrialisierung

1800 | 2. Koalitionskrieg Die Landesverteidiger siegen gegen die Franzosen bei Tisis, an der Frutz und bei Hittisau.

1800 | Landammann Batlogg Landammann Johann Josef Batlogg (1751-1800) stirbt bei der Grenzwacht in den Montafoner Bergen bei St. Anton i. M. Er machte sich als Hauptmann der Montafoner Schützen in den Franzosenkriegen besonders verdient. Die Napoleonischen Kriege forderten von Vorarlberg viele Opfer.

1802 | 1804 | Blumenegg und St. Gerold Blumenegg und St. Gerold kommen zuerst an das Haus Nassau-Oranien-Dillenburg und zwei Jahre später an Österreich.

1805 | Pressburger Friede Vorarlberg und Tirol werden nach dem 3. Koalitionskrieg im Pressburger Frieden an Bayern abgetreten.

1806 - 1814 | Bayernherrschaft Trotz der Erfolge unserer Landesverteidiger gegen die Franzosen musste Österreich im Frieden zu Pressburg 1805 Vorarlberg und Tirol an Bayern abtreten, das alte Rechts- und Verwaltungseinrichtungen beseitigte. Das Bild zeigt die Erinnerungstafel im ehemaligen Gasthof Löwen in Bregenz, Ecke Rathausstraße - Kornmarkt.

1806 | Landgerichte Es werden sieben Landgerichte geschaffen. Sie ersetzen die 24 bisherigen Gerichte, die Verwaltung und Gesetzgebung ausübten.

1806 | Abtrennung Vorarlbergs Vorarlberg wird von Tirol abgetrennt und mit der Provinz Schwaben (Hauptstadt Augsburg) vereinigt. Dadurch sollte eine mögliche Kooperation der beiden Länder gegen Bayern unterbunden werden.

1806 | Aufhebung des Klosters Mehrerau Während der Bayernherrschaft wird das Kloster Mehrerau aufgehoben. Aus Bausteinen der abgebrochenen Klosterkirche werden Teile der Lindauer Hafenmauern erbaut. Das Kloster wird 1854 durch Zisterzienser neu besiedelt.

1807 | Weiberaufstand in Krumbach Im Weiberaufstand in Krumbach wehren sich Bregenzerwälderinnen gegen die Musterung und Rekrutierung von Soldaten für die bayrisch-französische Armee.

1808 | Bayrische Gemeindeordnung Die Bayern heben die landständische Verfassung auf. Sie führen die bayrische Gemeindeordnung ein, schaffen mit dem Gemeindeedikt die Verwaltungseinheit Gemeinde und trennen so Verwaltung und Gerichtsbarkeit. Bis dahin regelten beides die 24 Gerichte des Landes. Um eine Grundsteuer einheben zu können, wir ein Kataster angelegt.

1809 | Dr. Anton Schneider Dr. Anton Schneider (1777 - 1820) wird Generalkommissär und zeitweise Oberkommandierender von Vorarlberg. Unter ihm erhebt sich Vorarlberg zweimal gegen die bayrische Herrschaft. Nach einer Niederlage kommt er in Gefangenschaft, an deren Folgen er schließlich stirbt.

1809 | Aufstand gegen Bayern In Vorarlberg erhob sich das Volk erhob sich unter Dr. Anton Schneider, in Tirol unter Andreas Hofer.

Napoleon plante einen Anschluss Vorarlbergs an die Schweiz.1812 | Bildung eines Alpenstaates Erzherzog Johann und Dr. Anton Schneider planen die Bildung eines Alpenstaates aus Salzburg, Tirol, Illyrien, Vorarlberg und der Schweiz.

1814 | Pariser Abkommen In Paris wurde vereinbart, dass Vorarlberg und Tirol wieder zu Österreich kommen. Bayern behielt sich das Landgericht Weiler wegen dessen Zugangs zum Bodensee.

1814 | Lustenau zu Österreich Österreich besetzte Hohenems und Lustenau, das Bayern noch für sich beansprucht wurde.

1818 | 2020 | Landesbistum Nach der päpstlichen Bulle "ex imposito" sollte Vorarlberg ein eigenes Landesbistum, eine eigene Diözese, werden. Es wurde 1820 in Feldkirch vorerst nur ein Generalvikariat geschaffen, das dem Bistum Brixen unterstellt war. Bernhard von Galura wurde zum ersten Generalvikar bestellt. 1829 wurde er Fürstbischof von Brixen.

1820 | Generalvikariat Feldkirch In Feldkirch wurde ein Generalvikariat errichtet.

1821 - 1824 | Arlbergstraße Die Arlbergstraße wird gebaut.

1835 -1848 | Ferdinand I. regierte als Kaiser von Österreich. 1839 | Franz Michael Felder Als Sohn armer Bauern 1839 in Schoppernau geboren, wurde er ein anerkannter Schriftsteller und Verfechter sozialer Neuerungen im Bregenzerwald. Er verstarb schon im Alter von 30 Jahren. Das Bild zeigt ihn mit seinen drei Kindern, seiner Frau (links) und seiner Mutter (Mitte).

1848 | Märzrevolution Im Zuge der Märzrevolution werden erste politische Vereinigungen gegründet. Vorarlberg verlangt die Loslösung von Tirol.

1948 - 1916 | Franz Joseph I. regierte als Kaiser von Österreich. - 1850

1850 | Handelskammer Die Handelskammer wurde gegründet.

1854 | Bezirksämter Bezirkshauptmannschaften und Bezirksgerichte wurden zu gemischten Bezirksämtern zusammengelegt.

1854 | Kloster Mehrerau Die jahrhundertealte Benediktinerabtei Mehrerau wird von Zisterziensern neu besiedelt. Sie wurden aus Wettingen im Aargau vertrieben. Das Kloster Mehrerau entwickelte sich sich zu einem ansehnlichen klösterlichen Zentrum.

1856 | Stella Matutina In Feldkirch wird das Jesuitengymnasium Stella Matutina gegründet.

1858 | Gründung Landesmuseumsverein Nach der Gründung des Vorarlberger Museumsvereins wurden Schausammlungen vorbereitet und besonders der römischen Geschichte des Landes Augenmerk geschenkt. Durch die Beschäftigung mit der eigenen Geschichte sollte das Landesbewusstsein gefördert werden.

1860 | Oktoberdiplom Am 20. Oktober wird von Kaiser Franz Joseph I. ein Verfassungsgesetz, das Oktoberdiplom, unterzeichnet. Er behält die Entscheidungsgewalt, schafft jedoch einen Reichsrat und ermöglicht die Wahl von Landtagen. Vorarlberg wird damit als Land, als eigenständige politische Einheit, wieder anerkannt.

1861 | Februarpatent Das Februarpatent von 1861 löste das liberalere Oktoberdiplom von 1860 ab. Durch das Februarpatent erhielt Vorarlberg einen eigenen Landtag und einen Landesausschuss als ausführendes Organ dieses Landtages. Das Bild zeigt Urkunde hierüber. Vorarlberg erhielt in einigen Bereichen das Recht auf Selbstverwaltung, blieb aber in anderen weiterhin der kaiserlichen Statthalterei in Innsbruck unterstellt.

1863 | Landeswappen Das erste Landeswappen wird Vorarlberg 1863 von Kaiser Franz Joseph I. verliehen. Es zeigt die Wappen der bedeutendsten ehemaligen Herrschaften und Stände sowie als Herzschild das Wappen der Grafen von Montfort. 1861 erhalten die österreichischen Kronländer konstitutionelle Landtage. Neben Königreichen, Herzogtümern oder Grafschaften ist Vorarlberg fast das einzige „Land“ der Monarchie. Die später als Landesfarben ausgewählten rot und weiß gehen auf den abgebildeten Fürstenmantel zurück.

1864 | Gemeindeordnung Kaiser Franz Joseph I. genehmigt die Gemeindeordnung, die vom Vorarlberger Landtag vorgelegt wurde. Es handelt sich dabei um das erste Gemeindegesetz Vorarlbergs.

1864 | Vorarlbergbahn Der Vorarlberger Landtag beschließt. in Wien eine Bahnverbindung nach Tirol zu fordern.

1871 | Vorarlbergbahn Vorarlberg erhielt später als seine Nachbarländer Anschluss an das europäische Schienennetz. 1872 wurde die erste Bahnlinie Bludenz - Lindau in Betrieb genommen. Ein Jahr später folgten die Anschlusstücke Feldkirch - Buchs und Bregenz - St. Margrethen. Im Bild der Bahnhof Feldkirch mit dem rebenbewachsenen Ardetzenberg im Hintergrund.

1880 - 1884 | Arlbergbahn und Arlbergtunnel Das Bild zeigt den Bau der Arlbergbahn mit Arlbergtunnel. Dadurch war der Anschluss an das große Eisenbahnnetz der Monarchie erreicht. Es ergaben sich als Folge davon bemerkenswerte wirtschaftliche Veränderungen.

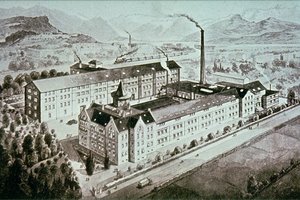

ab 1880 | Industrialisierung Die vorerst ausschließlich textilorientierte Vorarlberger Industrie entwickelte sich schon im 18. Jh. aus der Heimarbeit. Diese wurde besonders für Schweizer Auftraggeber geleistet. Die großen Industriegründungen erfolgten in der Zeit von 1880 bis zum Ersten Weltkrieg. Im Bild die Textilfabrik Benger um die Jahrhundertwende.

1881 - 1882 | Elektrifizierung Vorarlberg nahm in der Elektrifizierung innerhalb Österreichs eine führende Stellung ein. 1881 wird die erste elektrische Anlage, ein Telefon der Fa. Hämmerle in Dornbirn, als erstes Telefon in der Monarchie, in Betrieb genommen. 1882 erfolgt von der Fa. Schindler in Kennelbach mit der erste Starkstromanlage des Landes die erste elektrische Beleuchtung in Österreich.

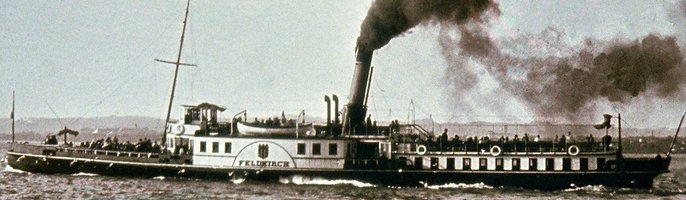

1884 | Bodenseeschifffahrt Nach dem Ausbau des Bahnnetzes in Vorarlberg wurde von den k. u. k. Staatsbahnen auch eine Dampfschifffahrtsanstalt gegründet. Es folgte der Ausbau des Bregenzer Hafens. 1884 liefen die ersten beiden Schiffe "Austria" und "Habsburg" vom Stapel. Ihnen folgten bald die Salonschiffe "Kaiser Franz Josef I. ", "Kaiserin Elisabeth" und "Kaiserin Maria Theresia". Im Bild der Raddampfer "Feldkirch".

1885 - 1897 | Flexenstraße Die Flexenstraße wurde gebaut. Bei deren Eröffnung waren die ersten Automobile zu sehen. Die Flexenstraße wurde später laufend verbessert, verbreitert und mit Schutzbauten versehen. Am Steuer des Autos saß der Initiator des Straßenbaus Landeshauptmann Adolf Rhomberg.

1887 | eigenes Landesbistum Der Landtag beschließt den Vorstoß für ein eigenes Landesbistum fallen zu lassen.

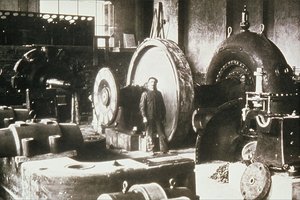

1891 | Dampfkraftwerk Die Fa. Jenny & Schindler errichtet in Rieden ein Dampfkraftwerk zur Energieversorgung des eigenen Betriebes. 1901 wurden aus diesem Kraftwerk Kennelbach, Vorkloster und Rieden mit elektrischem Strom versorgt, ab 1903 die Stadt Bregenz. Nach einer Vergrößerung der Anlage 1905 wurde das Versorgungsgebiet bis Hohenems und Götzis ausgedehnt. Damit war das Werk Rieden der Beginn der Vorarlberger Kraftwerke AG. 1955 wurden die Dampfturbinen außer Betrieb gestellt.

1891 | Kleinwalsertal Das Kleinwalsertal war und ist über eine Straßenverbindung nur von Deutschland aus erreichbar. Dies führte dazu, dass das Kleinwalsertal durch einen Zollanschlussvertrag wirtschaftlich an das Deutsche Reich angebunden wurde.

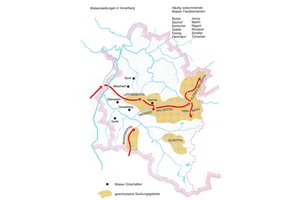

1892 | 1900 | 1923 - Rheinregulierung Ein Staatsvertrag zwischen Österreich und der Schweiz war der Startschuss zur Rheinregulierung. Der Rhein war jahrhundertelang wegen seiner Überschwemmungen ein großes Sorgenkind des Landes. Gemeinsame Anstrengungen von Österreich und der Schweiz führten zu einer Eindäm-mung des Flusses, sowie zu den Rheindurchstichen in Fußach und in Diepoldsau (1900 und 1923).

Das Bild zeigt eine Baggermaschine beim Dammbau.1898 | Landesarchiv Am 28. Jänner beschloß der Vorarlberger Landtag die Suche nach einem Landesarchiv und einer fachlich qualizierten Person und gründete es somit.

- 1900 |

- Neueste Geschichte

um 1900 | Lech Im 14. und 15. Jh. siedelten sich auf den Terrassen zwischen 1400 und 1800 m Walser an. Sie rodeten die durchwegs lawinensicher liegende Landschaft und nutzten den kargen Boden. Der Siedlungsraum wurde erst 1897 durch den Bau der Flexenstraße erschlossen und bot vorwiegend einer bäuerlichen Bevölkerung den dürftigen Lebensunterhalt. Milch- und Alpwirtschaft waren die Haupteinkommen. Das Bild zeigt Lech mit dem Omeshorn.

1900 | Rheindurchstich Der Rheindurchstich bei Fußach wird fertiggestellt.

1901 | Stadt Dornbirn Dornbirn erhält von Kaiser Franz Joseph I. das Stadtrecht.

1902 | Bregenzerwaldbahn Der Bregenzerwald erhält mit der Bregenzerwaldbahn eine eigene Bahnstrecke von Bezau nach Bregenz. Es fährt eine Schmalspurbahn.

1904 | 1986 | 1993 | Landesbibliothek Landesbibliothek mit Landesarchiv gegründet, 1986 umgezogen, 1993 Kuppelsaal eröffnet

1905 | Montafonerbahn Das Montafon wird mit einer Bahnstrecke erschlossen. Am 12. Dezember nimmt die Montafonerbahn ihren Betrieb auf. Sie war die erste elektrisch betriebene Normalspurbahn der Monarchie.

1907 | Schilauf am Arlberg Um die Jahrhundertwende kam der Schilauf, eine ursprünglich nordeuropäische Sportart, auch in den Alpenländern zur Geltung. Einfache Holzschi, ein hoher Stock und Wickelgamaschen waren die bescheidene Ausrüstung. 1905 entstand in Dornbirn der "Verein Vorarlberger Schiläufer", 1907 gründete Hannes Schneider aus St. Anton a. A. die erste Schischule, 1908 fand in Zürs der erste Schikurs statt.

1907 | Erster Schilift Am Bödele wird der erste motorbetriebene Schilift der Monacrchie in Betrieb genommen.

1907 | 1913 | Wunsch nach eigener Landesverwaltung Vorarlberg hat einen eigenen Landtag, wird aber von Tirol aus verwaltet. Die Anstrengungen von 1907 und 1913 nach einer eigenen Landesverwaltung blieben erfolglos.

1908 | Kraftwerk Andelsbuch Das Wasserkraftwerk Andelsbuch nimmt seinen Betrieb auf. Es zählt zu dieser Zeit zu den größten Anlagen dieser Art in Österreich.

1909 | Kaiser Franz Josef in Vorarlberg Kaiser Franz Josef weilte auf Besuch in Vorarlberg. Bei der Ankunft "Seiner Majestät" auf dem Bahnhof in Bregenz wurde er u. a. auch von Bürgermeister Dr. Ferdinand Kinz begrüßt (Bild). Links ist der Salonwagen des Kaisers zu sehen. Kaiser Franz Josef besuchte übrigens schon im Jahre 1881 unser Land.

1914 - 1918 | Erster Weltkrieg Ein Attentat auf den österreichischen Tronfolger Franz-Ferdiand am 28. Juni 1914 in Sarajevo führte zum Ersten Weltkrieg. Dieser dauerte bis 1918. Die Zeit der Monarchie ging damit zu Ende. Im November 1918 wurde Österreich eine Demokratie.

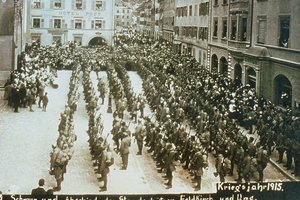

1915 | Abschied der Standschützen in Feldkirch Mit dem Kriegseintritt Italiens 1915 wurden als letzte Reserve die Standschützen aufgeboten, Burschen unter 20 und Männer über 42 Jahren, die die Grenze gegen Italien verteidigen mussten. Im Rahmen dieser Maßnahme wurden rund 25.000 Vorarlberger einberufen, etwa ein Fünftel der Bevölkerung.

1916 - 1918 | Karl I. regierte als Kaiser von Österreich. 1918 | Vorarlberg wird selbständig Der Zusammenbruch der österreichisch- ungarischen Monarchie war für die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger die günstigste Gelegenheit, die Geschicke des Landes selbst in die Hand zu nehmen. Die provisorische Landesversammlung beschloss am 3. November 1918 die Lösung von der Reichsstatthalterei Innsbruck, die selbständige Verwaltung und Gesetzgebung für Vorarlberg und die provisorische Zugehörigkeit zum neuen Staat Deutsch-Österreich.

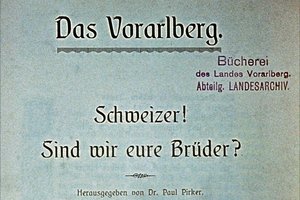

1918 - 1922 | Anschlussbewegung an die Schweiz Zwischen 1918 und 1922 gab es in Vorarlberg eine starke Bewegung, die den Anschluss an die Schweiz durchsetzen wollte. 1919 gab es dazu eine öffentliche Volksbefragung. 81 % der Bevölkerung sprachen sich für, 19 % gegen den Anschluss aus. Alle Bemühungen der Landesregierung in dieser Richtung beim Völkerbund und bei den Siegermächten waren vergebens. Mit Inkrafttreten der neuen österreichischen Verfassung 1920 blieb Vorarlberg endgültig im österreichischen Staatsverband.

1918 - 1934 | Landeshauptmann Dr. Otto Ender Dr. Otto Ender, geb. 1875, gest. 1960, erster Landeshauptmann des selbständigen Bundeslandes Vorarlberg, regierte als solcher von 1918 - 1930. Österreichischer Bundeskanzler 1930 - 1931, wiederum Landeshauptmann 1931 - 1934, als Bundesminister 1933 – 1934 hauptverantwortlich für die Ausarbeitung der austrofaschistischen Verfassung, Präsident des Rechnungshofes von 1934 - 1938, während der Zeit des Nationalsozialismus entlassen und verfolgt. Dr. Ender hat für das Land Ungewöhnliches geleistet.

Im Bild ist er rechts neben dem 1934 ermordeten Bundeskanzler Dr. Engelbert Dollfuß zu sehen.1919 | Vorarlberger Landesverfassung Das Land Vorarlberg erklärt am 3. November 1918 seine Selbständigkeit. Die Vorarlberger Landesverfassung vom März 1919 orientiert sich an der demokratischen Verfassungstradition von 1848 und 1860. Eine Bundesverfassung gab es noch nicht.

1919 | Notgeld Nach dem Zusammenbruch der österreichisch-ungarischen Monarchie schlitterte Österreich in eine bis dahin noch nie dagewesene Inflation. Das galt auch für das Geldwesen. Gemeinden und Länder behalfen sich damit, dass sie an Stelle von gültigen Zahlungsmitteln Gutscheine ausgaben, die später in Geld umgetauscht werden konnten.

1919 | Anschluss an die Schweiz Zwischen 1918 und 1922 gab es in Vorarlberg eine starke Bewegung, die den Anschluss an die Schweiz durchsetzen wollte. 1919 gab es dazu eine öffentliche Volksbefragung. 81 % der Bevölkerung sprachen sich für, 19 % gegen den Anschluss aus. Alle Bemühungen waren letzten Endes vergebens. Mit Inkrafttreten der neuen österreichischen Verfassung 1920 blieb Vorarlberg endgültig im österrischen Staatsverband.

1920 | Selbstbestimmungsrecht Der Vorarlberger Landtag richtet ein Memorandum an den Völkerbund zur Anerkennung des Selbstbestimmungsrechtes Vorarlbergs, das einen Anschluss an die Schweiz wünscht.

1920 | Arbeiterkammer Das Gesetz zur Errichtung von Kammern für Arbeiter und Angestellte wird beschlossen. 1921 wurde erstmals eine AK-Wahl durchgeführt.

1920 - 1925 | Elektrifizierung der Arlbergbahn Das Spullerseekraftwerk der ÖBB wird gebaut, der Spullersee durch Staumauern erweitert und die Strecke Innsbruck - Bregenz als erste Teilstrecke der ÖBB elektrifiziert. Die Dampflokomotive hatte hier ausgedient.

1922 | Vorarlberger Illwerke Als Vorbereitung der Gründung der Vorarlberger Illwerke (1924) hat das Land Vorarlberg mit ausländischen Partnern eines Landesvertrag abgeschlossen.

1923 | Landesverfassung Nach dem Scheitern des Anschlusses an die Schweiz passt der Vorarlberger Landtag die Landesverfassung an die des Bundes von 1920 an. Vorarlberg glieder sich dadurch in den Bundesstaat Österreich ein. Seither steht das Landeswappen und Landesfarben im Verfassungsrang.

30.07.1923 | Landeshauptstadt Mit 30. Juli 1923 wird Bregenz in der Landesverfassung als Landeshauptstadt festgelegt.

1934 | Landessender Über den Sender im Lauteracher Ried wird Vorarlberg mit dem nationalen Radionetz verbunden. Der Landessender Vorarlberg nimmt seinen Betrieb auf.

1927 | Pfänderbahn Zur Förderung des Fremdenverkehrs wurde 1927 die erste österreichische Kabinenseilbahn auf dem Bregenzer Hausberg, dem Pfänder, eröffnet. In den rund 100 Jahren ihres Bestandes hat sie etwas mehr als 40 Millionen Fahrgäste befördert.

1938 | Einmarsch deutscher Truppen Im Zuge der Besetzung Österreichs durch deutsche Truppen marschierten am Morgen des 12. März 1938 reichsdeutsche Soldaten auch in Bregenz ein.

Vorarlberg hörte auf, ein selbständiges Bundesland zu sein.1939 - 1945 | Zweiter Weltkrieg Mit dem Einmarsch des Deutschen Reichs in Polen beginnt der Zweite Weltkrieg.

1939 | Gau Tirol - Vorarlberg Nach dem Anschluss Österreichs an das deutsche Reich Hitlers 1938 wurde das ehemalige österreichische Staatsgebiet 1939 in sieben Reichsgaue gegliedert. Vorarlberg verlor seine politische Selbständigkeit und wurde dem Gau Tirol angegliedert und wiederum, wie vor 1918, von Innsbruck aus regiert. Alle Landesbehörden wurden aufgelöst oder ihre Dienststellen nach Innsbruck verlegt.

1939 - 1945 | Blutopfer im 2. Weltkrieg Im Zweiten Weltkrieg kehrten von den rund 35.000 kriegsdienstleistenden Vorarlbergern rund 8.000 nicht mehr aus dem Krieg zurück.

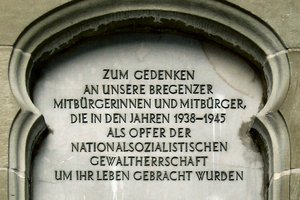

Im Bild ist die Trauerfeier für die 203 Todesopfer des alliierten Fliegerangriffes auf Feldkirch am 1. Oktober 1943 zu sehen.1939 - 1945 | Opfer des Regimes Auch in Vorarlberg wurde der Anschluss an das Dritte Reich euphorisch gefeiert. 1938 stimmten 98% der Wahlberechtigten für den Beitritt zu Hitlers Großdeutschland. Damit begann eine schlimme Zeit für Randgruppen und Andersdenkende. Das totalitäre Regime verfolgte Menschen aus allen Gruppen, die der NS-Ideologie im Wege standen: Juden, Roma und Sinti, Homosexuelle, Zeugen Jehovas, Sozialisten und Kommunisten, aber auch politisch Andersdenkende nichtmarxistischer Weltanschauungen. Aus Vorarlberg wurden etwa 115 Personen in Konzentrationslager deportiert. Insgesamt fielen 80 Personen in Konzentrationslagern oder Gefängnissen der NS-Vernichtungspolitik zum Opfer, darunter zumindest 13 Juden. Im Rahmen des rassischen „Euthanasieprogrammes“ wurden etwa 500 Personen aus Vorarlberg (446 aus der Valduna) abtransportiert und ermordet.

Während der NS-Zeit wurden Zwangsarbeiter aus allen von deutschen Truppen besetzten Gebieten Europas auch nach Vorarlberg deportiert. Diese stellten bis zu einem Drittel der Arbeiter in Vorarlberg. Sie wurden in Vorarlbergs Industrie, in der Landwirtschaft und beim Straßenbau eingesetzt. Sie trugen auch wesentlich zum Aufbau der Illwerke bei. Viele mussten dabei ihr Leben lassen. Einen Eindruck von der damaligen Situation im Land gibt der Fall Jura Soyfer. Dieser begabte Dramatiker und Dichter wurde am 13. März 1938, einen Tag nach dem Einmarsch der NS-Truppen, bei Gargellen von österreichischen Beamten auf seiner Flucht knapp vor der Schweizer Grenze gestellt und dann verhaftet. Er starb am 16. Februar 1939 im Konzentrationslager Buchenwald. Ebenso betrüblich ist der Fall des in Feldkirch tätigen Paters Jakob Grimm, der denunziert wurde und ebenfalls im Konzentrationslager Buchenwald sein Leben lassen musste.1945 | Zerstörtes Bregenz Beim Einmarsch der französischen Truppen in Bregenz am 1. Mai 1945 fielen über 70 Gebäude dem Beschuss durch Bordgeschütze französischer Kampfflugzeuge zum Opfer. Die Stadt war im Vorfeld nicht zur „offenen Stadt“ erklärt worden, weswegen die deutschen Truppen erst mit einiger Verzögerung aus Bregenz nach Süden abzogen. Etwa 700 Menschen wurden obdachlos, die Gas- und Strom- und Wasserversorgung unterbrochen.

Das Bild zeigt die Brandgasse in Bregenz.1945 - 1955 | Französisch-marokkanische Besatzung in Vorarlberg Nach dem Einmarsch der Franzosen zur Befreiung von den Deutschen am 1. Mai 1945 waren bis 1955 französische Truppen in Vorarlberg einquartiert, übten als Militärregierung die höchste politische Gewalt aus, ernannten eine zivile Landesregierung und kontrollierten das öffentliche Leben. Die Zahl der französischen und marokkanischen Besatzungstruppen betrug zeitweilig mehr als 7.000. 1953 verließen die meisten von ihnen Vorarlberg. Im Bild zeigt den Sultan von Marokko bei einer militärischen Inspektion in Bregenz.

1945 | Vorarlberg wird wieder selbständig Am 24. Mai 1945 ernannte General Dumas den ersten Vorarlberger Landesausschuss mit Ulrich Ilg als Präsidenten. Damit wurde der erste Schritt zur Wiedererrichtung eines unabhängigen Vorarlbergs getan. Im November 1945 wurde der erste Landtag nach der deutschen Besatzungszeit gewählt und die erste Landesregierung von diesem bestellt.

Das Bild zeigt die erste Sitzung der Landesregierung: v. 1.: LR Eduard Ulmer, LR Andreas Sprenger, LR Adolf Vögel, LSTH. Dr. Martin Schreiber, LH Ul-rich Ilg, LR Jakob Bertsch, LR Hans Draxler, LAD Dr. Grabmayr, Sekr. Dr. Grabherr.1945 - 1964 | Ulrich Ilg ist Landeshauptmann 1946 | 1954 | Radio Vorarlberg Bereits 1946 stellten die französischen Besatzern der Landesregierung den Radiosender in Lauterach zur Verfügung. Daraufhin wurde im Dornbirner Rathaus ein Studio für Radio Vorarlberg aufgebaut. 1954 wurde die Sendeleitung durch die Post getrennt. Der Österreichische Rundfunk übernahm gegen den Willen des Landes.

1946 | Bregenzer Festspiele Seit 1946 finden in Bregenz im Juli und August jeden Jahres die Bregenzer Festspiele statt. Konzerte, Schauspiele, Opern und vor allem die Veranstaltungen auf der Seebühne locken jährlich zehntausende Gäste nach Bregenz. Namhafte Schauspieler, Opernsänger, Orchester und Dirigenten wirken mit. Das neue Festspielhaus gewährleistet nunmehr auch den entsprechenden äußeren Rahmen und die Unabhängigkeit vom Wetter.

1947 - 1953 | Kavernenkraftwerk der ÖBB Zur Deckung des eigenen Energiebedarfes wurde von den ÖBB das Kavernenkraftwerk in Braz errichtet.

1949 | Landeshymne Der Landtag beschließt, dass das Land eine Landeshymne erhält. „‘s Ländle, meine Heimat“ von Musiklehrer und Chorleiter Anton Schmutzer aus Feldkirch wird zur gesetzlich festgesetzten Landeshymne.

1949 | Dornbirner Messe 1949 kam es zur Gründung der Dornbirner Messe als Export- und Musterschau. Sie fand international sehr rasch Anerkennung. Von den ca. 800 Ausstellern sind rund 40% ausländische Firmen. In ihrer Frühzeit diente die Messe zudem als Auffangbecken ehemaliger Nationalsozialistinnen und Nationalsozialisten.

Das Bild zeigt das alte Messegelände im Schulareal.- 1950

um 1950 | Lebensmittel- und Kleiderkarten Während und noch Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg waren Lebensmittel, Kleider, Schuhe, Heizmaterial, Rauchwaren usw. streng rationiert. Zu wenig davon war vorhanden. Nur mit Bezugsscheinen konnten Lebensnotwendigkeiten in vorgeschriebenen Höchstmengen erworben werden.

1953 | Abzug der französischen Besatzungstruppen 1954 | Lawinenkatastrophe Blons Am 10. und 11. Jänner gehen im Großen Walsertal mehr als 70 Lawinen ab, etwa 30 davon im Siedlungsbereich. Am stärksten betroffen ist Blons mit 96 Verschütteten, davon 57 Toten. Insgesamt gab es im Tal 80 Tote und verheerende Schäden zu beklagen.

1955 | Landestheater Das Landestheater wird als Theater am Kornmarkt eröffnet. Es ist das erste Theater Vorarlbergs mit festem Spielplan.

1958 - 1979 | Kraftwerksbau Zum Wiederaufbau der Vorarlberger Wirtschaft war Energie notwendig. Deshalb wurde nach dem 2. Weltkrieg der Bau von Kraftwerksanlagen fortgesetzt. Die Illwerke nutzten das Wasser des Lünersees, bauten das Lünerseekraftwerk (1958) mit dem damals größten Hochdruckspeicherwerk der Welt, errichteten den Kopsspeicher (1968) mit dem dazugehörigen Kavernenkraftwerk und das Rodundkraftwerk II (1977). Die Vorarlberger Kraftwerke errichteten das Lutzkraftwerk (1. Stufe 1959, 2. Stufe 1965) und das Kraftwerkes Langenegg (1979). Das Bild zeigt den Speicher Kops.

1964 - 1987 | Herbert Keßler ist Landeshauptmann. 1964 | Schiffstaufe in Fußach Am 21. November wird ein neues Bodenseeschiff, das auf Karl Renner getauft werden sollte, in einer Protestaktion, an der etwa 20.000 Personen teilnahmen, im Fußacher Hafen auf Vorarlberg "notgetauft".

1965 | Autobahnbau Nach 1945 wurde in Vorarlberg der Ausbau des Straßennetzes vorangetrieben. Durch Straßenprojekte konnten alle Talschaften erschlossen und Verbindungen geschaffen werden. Der in den 60er-Jahren einsetzende sprunghafte Anstieg der Motorisierung machte einen fortlaufenden Ausbau notwendig. Engpässe entstanden besonders bei Feldkirch und Bregenz und verursachten empfindliche Verkehrsstockungen. 1965 wurde mit dem Autobahnbau von Rankweil nach Dornbirn begonnen. Das Bild zeigt den Bau der Autobahnauffahrt Hohenems.

1968 | Hochbrücke bei Lingenau Zur Verbesserung der Verkehrsverbindungen gehörte u. a. der Bau der Hochbrücke über die Bregenzerach bei Lingenau. Sie ist eine der größten Bogenbrücke Österreichs (369 m lang, 85 m hoch) und wurde 1968 dem Verkehr übergeben.

1968 | Diözese Feldkirch Das Bild zeigt den Festgottesdienst im neuen Dom anlässlich der Diözesanerhebung 1968. Das Land Vorarlberg gehörte bis 1818 zu den Diözesen Chur (südlicher Teil), Konstanz (nördlicher Teil) und Augsburg (Kleinwalsertal und Tannberg). Später wurde es ein einheitliches Kirchengebiet unter dem Bischof von Brixen. 1925 wurde die Apostolische Administratur Innsbruck-Feldkirch und 1968 eine selbständige Diözese mit Bischofssitz in Feldkirch errichtet.

1968 | Diözesanpatrone Die Patrone der Diözese Feldkirch sind der Hl. Gebhard, Bischof von Konstanz, und der Hl. Fidelis von Sigmaringen.

1969 | Landessiegel Das Landessiegel wird als Landessymbol in der Landesverfassung verankert. Verwendet wird es nur selten. Seit 1918/19 zeigt das es das neue Landeswappen.

70er Jahre | Neugründungen in der Industrie Die Industrie Vorarlbergs nahm nach dem Zweiten Weltkrieg einen gewaltigen Aufschwung. Neben der stark expandierenden Textilindustrie haben sich auch andere Industriezweige (Bekleidung, Eisen- und Metallwaren, Elektroartikel, Fahrzeuge, Holz- und Chemiewaren, Nahrungs- und Genussmittel) ausgeweitet. Es erfolgten zahlreiche Neugründungen von Industriebetrieben. Der Anteil Vorarlbergs an der Gesamtindustrie Österreichs betrug 1976 5,1 %, jener an der Textilindustrie Österreichs 42,7 %. Das Bild zeigt die Kunertfabrik in Rankweil.

1972 | Medizinisches Zentrum Feldkirch Wegen der ständig steigenden Bevölkerungszahl und der völlig unzureichenden Unterbringung des Krankenhauses Feldkirch und der Unfallchirurgie, sowie mit Rücksicht auf die enorme Entwicklung der Medizin wurde 1972 in Tisis das medizinische Zentrum geschaffen (Allgemeines Krankenhaus und Landes-Unfallkrankenhaus).

Feldkirch besaß bereits im 13. Jh. bei der Johanneskirche ein Spital.1972 | ORF-Landesstudio Das ORF-Funkhaus nimmt den Betrieb im Gebäude an der Höchsterstraße in Dornbirn auf. Es ist das einzige Österreichs, das nicht in einer Landeshauptstadt steht.

1972 - 1975 | Kirchenbau (Göfis) Unter den über 60 Kirchenneu- und -umbauten oder umfassenden Renovierungen im Lande seit 1945 nimmt die Kirche in Göfis einen besonderen Platz ein. Das Alte (Kirchturm, im untersten Teil vermutlich ein Wachturm aus römischer Zeit, und der gotische Chor) wurde mit Modernem verbunden (Kirchenschiff). Die Kirche birgt das Urnengrab des 1944 aus politischen Gründen enthaupteten Provikars Dr. Carl Lampert.

1975 | Mehr-Kampf-Meeting Götzis Das Mehr-Kampf-Meeting in Götzis geht erstmals über die Bühne. Sowohl der 10-Kampf der Männer als auch der 5-Kampf der Frauen stehen im Mösle-Stadion auf dem Programm. Seit 1981 treten die Frauen im 7-Kampf gegeneinander an. 1980, 1982 durch Daley Thompson und 2001 durch Roman Sebrle wird ein Weltrekord aufgestellt.

1977 | Landeskonservatorium Das Landeskonservatorium zieht in das Gebäude der ehemaligen Stella Matutina an die Ill und wird erweitert.

1977 - 1982 | Siedlungstätigkeit Wegen der starken Bevölkerungszunahme seit 1945 gab es im Lande eine ungewöhnlich starke Wohnbautätigkeit. In manchen Rheintalgemeinden ist bis in die 1970er Jahre mehr als die Hälfte des Wohnungsbestandes neu. Am rechten Ufer der Bregenzerache entstand in Bregenz mit der Achsiedlung eine Satellitenstadt für rund 3.000 Menschen.

1977 | Erste Fußgänerzone Im Bereich der Bregenzer Kaiserstraße wird die erste Fußgängerzone Vorarlbergs eröffnet.

1978 | Arlbergstraßentunnel Seit der Vollendung der Arlbergbahn (1884) gab es den Wunsch, auch die Arlbergstraße in einen Tunnel zu verlegen, um eine wintersichere Verbindung von Vorarlberg nach "Innerösterreich" zu bekommen. Seit Dezember 1978 ist der fast 14 km lange Tunnel als Hauptstrecke befahrbar. Er war zu der Zeit der längste Straßentunnel der Welt und erforderte für laufende Kontrolle des Verkehrsgeschehens, für Entlüftung und Frischluftzufuhr, sowie für die Beleuchtung enorme und modernste technische Einrichtungen. Die Baukosten betrugen samt den Zufahrtsrampen ca. 4,8 Mrd. Schilling. 2023 bis 2024 wird er grundlegend saniert.

Im Bild begrüßen die Landeshauptleute Keßler (Vorarlberg) und Wallnöfer (Tirol) rechts einander beim Tunnel- Durchschlag.bis 1980 | Schulneubauten Der starke Bevölkerungsanstieg nach dem Zweiten Weltkrieg und die neuzeitlichen Formen des Unterrichts veranlassten den Bau von über 100 neuen Schulhäusern im Lande nach 1945. Land und Gemeinden haben dafür weit über 3 Milliarden Schilling investiert. Neben den Volksschulen wurde der Bedarf an Haupt- und Sonderschulen weitgehend sichergestellt. Gleichzeitig errichtete der Bund zahlreiche höhere Schulen. In Dornbirn wurde in den 90er-Jahren zudem eine Fachhochschule gegründet.

1980 | 1983 | 1987 | Bregenzerwaldbahn Nach Hangrutschungen musste der Zugverkehr zwischen Kennelbach und Egg eingestellt und ein Schienenersatzverkehr eingerichtet werden. 1983 wurde der Zugbetrieb zur Gänze eingestellt. 1987 nimmt die Museumsbahn "Wälderbähnle" den Betrieb zwischen Bezau und Schwarzenberg auf.

1982 | Güterbahnhof Wolfurt Der Güterbahnhof in Wolfurt wird eröffnet. Er wurde von Bregenz hierher verlegt. Im selben Jahr wird die Gemeinde Wolfurt zur Marktgemeinde erhoben.

1983 | Stadt Hohenems Hohenems wird zur Stadt erhoben. Bereits 1333 hatte Ems alle Rechte und Freiheiten einer Stadt erhalten, sie aber nicht in Anspruch genommen.

1985 | Hahnenköpfle-Galerie Mit dem Bau der Hahnenköpfle-Galerie zwischen Faschina und Damüls entsteht eine Straßenverbindung zwischen Bregenzerwald und Großem Walsertal, die Faschinastraße L193.

1985 | Erhebung zur Basilika Die Kirche auf dem Liebfrauenberg in Rankweil, die auch als Wallfahrtskirche bekannt ist, wird zur Basilika Minor erhoben, die Pfarrkirche Bildstein 2018.

1986 - 1989 | Walgaukaserne Im Bludescher Ortsteil Gais wird die Walgaukaserne errichtet.

1987 | Messepark Dornbirn Der Messepark in Dornbirn öffnet seine Pforten als Einkaufszentrum.

1987 - 1997 | Martin Purtscher ist Landeshauptmann. 1991 | Stadtbus Dornbirn Dornbirn nimmt als erste Stadt Vorarlbergs einen Stadtbus in Betrieb.

1991 | Jüdisches Museum Das Jüdische Museum in der Villa Heimann-Rosenthal wird eröffnet.

1994 | Fachhochschule Vorarlberg In Dornbirn wird im Gebäude der Alten Textilschule an der Dornbirnerache Österreichs erste Fachhochschule eröffnet.

1995 | 1997 | Eu-Beitritt Seit 1. Jänner 1995 ist Österreich ein Mitglied der Europäischen Union. Durch das Schengenabkommen 1997, in Folge des EU-Beitritts, verlieren Grenzübergange viele ihrer Funktionen.

1997 | Kunsthaus Bregenz Das Kunsthaus Bregenz (KUB) wird mit dem Nebengebäude (Verwaltung und KUB-Café) und dem neu geschaffenen Karl-Tizian-Platz eröffnet.

1997 - 2011 | Herbert Sausgruber ist Landeshauptmann. 1999 | Sturm Lothar Der Orkan Lothar fegt über Vorarlberg. Er hinterlässt in manchen Teilen des Landes eine Spur der Verwüstung. Es entstanden etwa 170.000 Festmeter Schadholz.

1999 | 2005 | Hochwasser Hochwasser Bodensee, Rheintal und Bregenzerwald

2000 | Biosphärenpark Das Große Walsertal wird von der UNESCO als Modellregion für nachhaltiges Leben und Wirtschaften zum Biosphärenpark erklärt.

2003 | Fußballakademie Der Vorarlberger Fußballverband und das Collegium Bernardi eröffnen die Fußballakademie Vorarlberg-Mehrerau.

2006 | Festspielhaus Bregenz Im 14. Juli werden das generalsanierte Festspielhaus und der neu gestaltete der Platz der Wiener Symphniker mit der Bronzestatue 'Ready Maid' offiziell eröffnet.

2007 | 2019 | Weltgymnaestrada Die Weltgymnaestrada findet in Vorarlberg statt. Neben dem Hauptveranstaltungsort Dornbirn finden Veranstaltungen auch in den umliegenden Orten statt.

2008 | Kops II Das Pumpspeicherwerk Kops II der Illwerke VKW wird in Betrieb genommen.

2009 | Achraintunnel Der Achraintunnel wird eröffnet. Die Bregenzerwaldstraße verläuft nun zwischen Dornbirn und Alberschwende durch dieses Tunnel.

seit 2011 | Markus Wallner ist Landeshauptmann. 2013 | Pfändertunnel Die zweite Pfändertunnelröhre wird für den Verkehr freigegeben. Die Rheintalautobahn kann somit von Bludenz bis Lindau zweispurig befahren werden.

2013 | Kornmarktplatz Bregenz Der neugestaltete Kornmarktplatz wird eröffnet, ebenso das Landesmuseum, das neu gebaut unter Einbeziehung des Gebäudes der ehemaligen Bezirkshauptmannschaft fertiggestellt wurde.

2014 | Schanzenzentrum Tschagguns Das Schanzenzentrum Tschagguns wird seiner Bestimmung übergeben.

2014 - 2018 | Güterbahnhof Wolfurt Der Güterbahnhof Wolfurt wird in drei Bauphasen erweitert und modernisiert.

2015 | Montforthaus Feldkirch Das Montforthaus in Feldkirch wird nach dem Neubau mit dem neugestalteten Platz um das Gebäude wiedereröffnet.

2018 | Basilika Bildstein Die Pfarrkirche in Bildstein wird - wie 1985 die Liebfrauenkirche in Rankweil - zur Basilika Minor erhoben. Seit einer Marienerscheinung 1629 war sie Wallfahrtskirche, ab 1790 Pfarrkirche von Bildstein.

2019 | Obervermuntwerk II Obervermuntwerk II geht in Betrieb.

- 2020

2020 | Dornbirn Die Stadt Dornbirn, einwohnerstärkster Ort Vorarlbergs, überschreitet die 50.000-Einwohnerinnen-und-Einwohner-Marke.

Bilder Zahlreiche Bilder sind Bildausschnitte. Gesamtansichten finden Sie unter Multimedia.

Impressum Diese Zusammenstellung basiert auf Vorarlbergs Geschichte in Bildern und dem Dokument Begleittext.pdf der Basisinformationen. Diese finden Sie inkl. des Impressums unter Material bzw. Multimedia, wo weitere Bilder und ergänzende Informationen enthalten sein können.