| Fläche: | 2.601 km2 | Nord-Süd: 71 km | Ost-West: 53 km | Land Vorarlberg |

| Lage: | 396 m ü. A. (Bodensee) | 3312 m ü. A. (Piz Buin) | Vorarlberg Atlas |

| Bevölkerung: | 408.703 (2023) | Strukturdaten |

| Bezirke: | Bludenz | Bregenz | Dornbirn | Feldkirch | |

| Gemeinden: | 96 (5 Städte, 12 Marktgemeinden, 79 Ortsgemeinden) |

Verwendungshinweis

Materialien

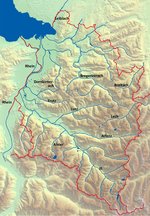

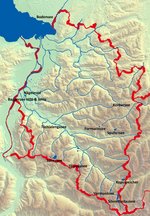

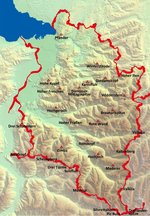

Landkarten

a. Landkarte

a. Landkarte b. Bezirke

b. Bezirke b. Bezirke (beschriftet)

b. Bezirke (beschriftet) c. Talschaften

c. Talschaften c. Talschaften (beschriftet)

c. Talschaften (beschriftet) d. Gemeinden

d. Gemeinden e. Kirchliche Ordnung

e. Kirchliche Ordnung e. Kirchliche Ordnung (beschriftet)

e. Kirchliche Ordnung (beschriftet) f. Flüsse und Seen

f. Flüsse und Seen f1. Fluesse (beschriftet)

f1. Fluesse (beschriftet) f2. Seen (beschriftet)

f2. Seen (beschriftet) g. Berge und Pässe

g. Berge und Pässe g2. Pässe (beschriftet)

g2. Pässe (beschriftet) g1. Berge (beschriftet)

g1. Berge (beschriftet) h. Gebirge

h. Gebirge h. Gebirge (beschriftet)

h. Gebirge (beschriftet) i. Höhenlagen

i. Höhenlagen j. Schutzgebiete

j. Schutzgebiete k. Verkehr

k. Verkehr k. Verkehr (beschriftet)

k. Verkehr (beschriftet) Karte Vorarlberg Flüsse

Karte Vorarlberg Flüsse Karte Vorarlberg Talschaften Flüsse

Karte Vorarlberg Talschaften Flüsse Karte Vorarlberg Talschaften

Karte Vorarlberg Talschaften g. Berge und Pässe

g. Berge und Pässe

Multimedia

Videos

Vorarlberger Musikmittelschulen | In Vorarlberg

Eigenständig Offen Bürgernah | Vorarlberger Landesfilm 2018 für SchülerInnen

13:50 min | 2018

Sommer in Vorarlberg

3:00 min | 2013

Winter in Vorarlberg

0:44 min | 2019

Vorarlberg von oben, Wandern in Vorarlberg

2:17 min | 2019

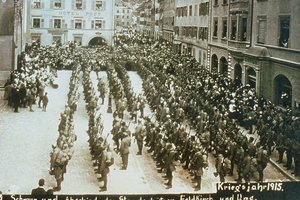

100 Jahre selbständiges Vorarlberg

5:56 min | 2018

INTERAKTIVE LERNSPIELE

Spielanleitung

| Vorbereitung: | Klasse in Gruppen einteilen - Gruppennamen eintragen - auslosen, welche Gruppe mit der Wahl der Frage beginnt |

| Spielablauf: | Es kann die Gruppe antworten, die am schnellsten ein bestimmtes Signal gibt, oder es antworten alle. |

| Punktevergabe: | Drückt man bei den Gruppen auf + (richtig) oder - (falsch), wird die Punkteanzahl der jeweiligen Frage berücksichtigt. |

| Spielende: | Die Mannschaft mit der höchsten Punkteanzahl gewinnt. |

Die 7 LearningApps

Grüne Hacken entfernen: RESET-Knopf drücken (rechts oben)

LearningApps

-Talschaften-

-Gebirge-

-Flüsse-

-Bezirke-

Arbeitsmaterial

Arbeitsblätter (als PDF)

Zusatzmaterial (als PDF)

Vorarlberg im Überblick

| 1. Übersicht | 5. Marktgemeinden und Gemeinden | 9. Verkehr | 13. Siedlungs- und Hausformen |

| 2. Landessymbole | 6. Kirchliche Ordnung | 10. Landschaft | 14. Tradition |

| 3. Bezirke | 7. Talschaften | 11. Gebirge | 15. Kulturgeschichte |

| 4. Städte | 8. Wirtschaft | 12. Gewässer | |

| Vorarlberg-Material: Geschichte Vorarlbergs |

- Vorarlberg

Übersicht Vorarlberg ist das westlichste Bundesland Österreichs. Flächen- und einwohnermäßig ist es das zweitkIeinste. Als Grenzland im Bodenseeraum ist es alemannisches Sprachgebiet. Vier Fünftel seiner Grenzen sind Staatsgrenzen, ein Fünftel ist Landesgrenze.

Vorarlbergs Wirtschaft ist geprägt vom Dienstleistungssektor, die Wirtschaft exportorientiert. Die Landschaften Vorarlbergs werden vorrangig dem Mittel- und dem Hochgebirge zugeordnet.Entstehung In der römischen Geschichtsepoche zur Provinz Rätia gehörend wurde es im Verlauf der Völkerwanderung von den Alemannen besiedelt.

Ab dem 14. Jahrhundert wurden seine Grafschaften nach und nach von den Habsburgern erworben und von Innsbruck aus regiert. 1918 wird Vorarlberg als politische Einheit selbständig.Daten und Zahlen Bevölkerung: 408.703 (2023) 4,4 % Österreichs Fläche: 2.601,59 km2 3,1 % Österreichs Lage: zwischen 396 und 3.312 m ü.A. Bodensee, Piz Buin Bezirke: Bludenz, Bregenz, Dornbirn, Feldkirch Talschaften: Brandnertal, Bregenzerwald, Großes Walsertal, Kleinwalsertal. Klostertal, Laternsertal, Leiblachtal, Montafon, Rheintal, Tannberg, Walgau Gebirge: Allgäuer Alpen, Bregenzerwaldgebirge, Freschenstock, Lechquellengebirge, Pfänderstock, Rätikon, Silvretta, Verwall, Walserkamm Nachbarn: Tirol, Deutschland (D), Fürstentum Liechtenstein (FL), Schweiz (CH) Städte: Bregenz, Bludenz, Dornbirn, Feldkirch, Hohenems Marktgemeinden: Bezau, Egg, Frastanz, Götzis, Hard, Hörbranz, Lauterach, Lustenau, Nenzing, Rankweil, Schruns, Wolfurt Ortsgemeinden: Alberschwende, Altach, Andelsbuch, Au, Bartholomäberg, Bezau, Bildstein, Bizau, Blons, Bludesch, Brand, Buch, Bürs, Bürserberg, Dalaas, Damüls, Doren, Düns, Dünserberg, Eichenberg, Fontanella, Fraxern, Fußach, Gaißau, Gaschurn, Göfis, Hittisau, Höchst, Hohenweiler, Innerbraz, Kennelbach, Klaus, Klösterle, Koblach, Krumbach, Langen bei Bregenz, Langenegg, Laterns, Lech, Lingenau, Lochau, Lorüns, Ludesch, Mäder, Meiningen, Mellau, Mittelberg, Möggers, Nüziders, Raggal, Reuthe, Riefensberg, Röns, Röthis, Satteins, Schlins, Schnepfau, Schnifis, Schoppernau, Schröcken, Schwarzach, Schwarzenberg, Sibratsgfäll, Silbertal, Sonntag, St. Anton i. M., St. Gallenkirch, St. Gerold, Stallehr, Sulz, Sulzberg, Thüringen, Thüringerberg, Tschagguns, Übersaxen, Vandans, Viktorsberg, Warth, Weiler, Zwischenwasser

Geschichte Beim Unterrichtsmaterial Geschichte Vorarlbergs finden Sie Informationen zur Geschichte des Landes.

- Landessymbole

Landesname Der Name "Vorarlberg" bürgert sich ab 1750 ein, nachdem Maria Theresia und Joseph II. damit beginnen die Herrschaften "vor dem Arlberg" zu einem Land mit einheitlicher Verwaltung und Rechtsordnung zu formen. Ein Vorarlberg-Bewusstsein entwickelt sich mit der Zeit.

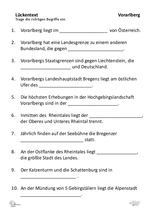

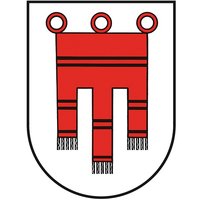

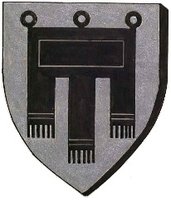

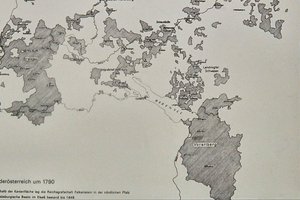

Das Bild zeigt eine Karte der Vorarlberger Gebiete um 1783.Landeswappen Das Wappen des Landes ist das Montfortische rote Banner.

Auf dem silbernen Schild ruht das mit drei gleich breiten, schwarz befransten Lätzen versehene rote Montfortische Banner, das am oberen Rande drei rote Ringe trägt. Das obere Feld des Banners ist mit zwei, die Lätze sind mit drei schwarzen Querlinien durchzogen.

Das Bild zeigt die Wappenurkunde von 1863.Landesfarben Die Farben des Landes Vorarlberg sind rot und weiß. Sie bilden die Landesflagge, die aus zwei gleich breiten Querstreifen besteht. Der obere ist rot, der untere weiß.

Als Dienstflagge des Landes dient die Landesflagge mit dem Landeswappen in der Mitte.Landespatron Als Landespatron gilt der Heilige Josef, als „Landesfeiertag“ der 19. März. Dieser ist als Feiertag besonders für die Schulen von Bedeutung.

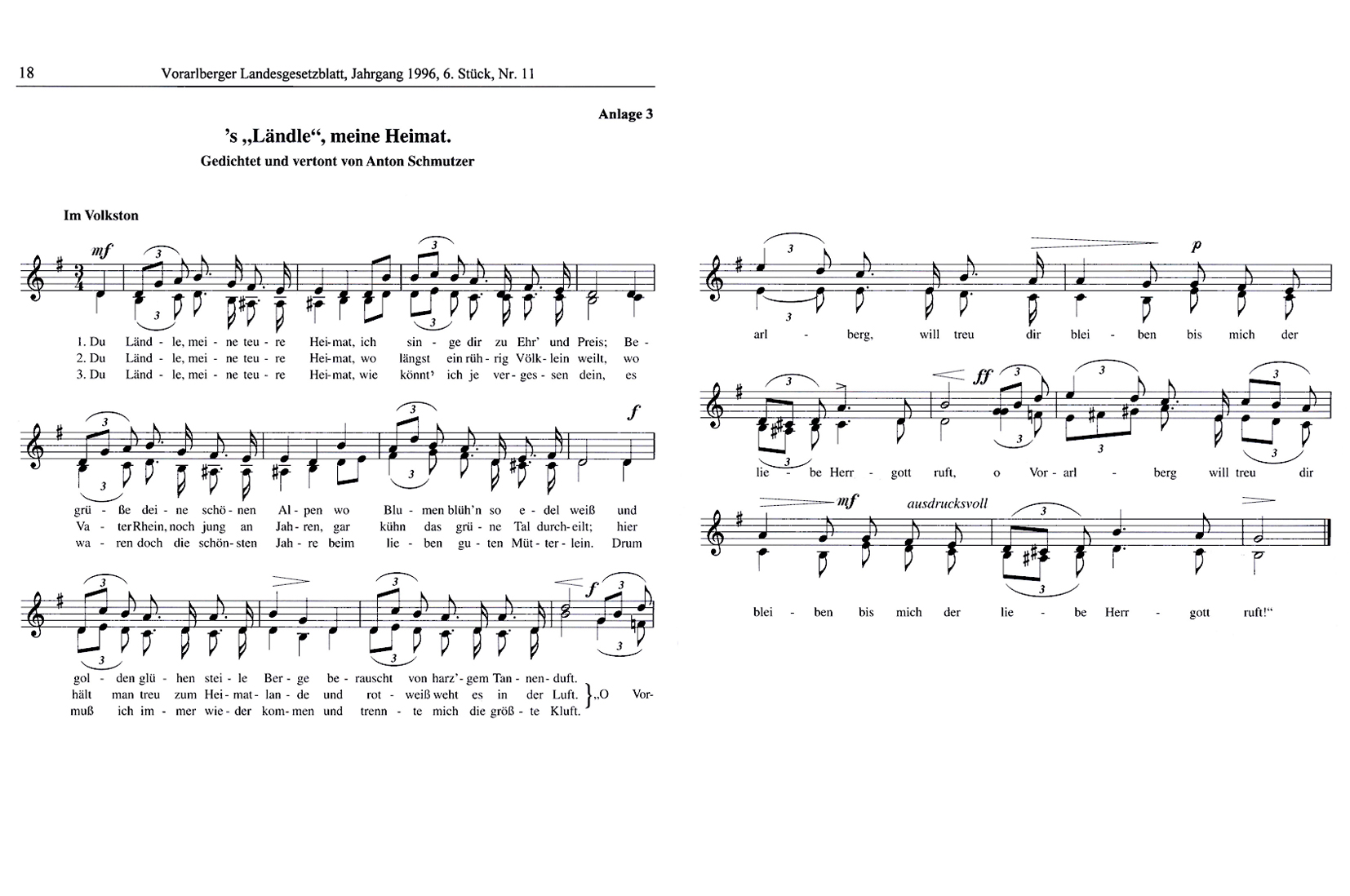

Die Heiligen Gebhard und Fidelis werden seit der Errichtung der Diözese Feldkirch 1968 als Diözesanpatrone angesehen. Das Bild zeigt das Deckenfresko der Gebhardsbergkapelle in Bregenz - in der Mitte den Hl. Gebhard.Landeshymne Vorarlbergs Landeshymne ist seit 1949 das Lied "‘s Ländle, meine Heimat", gedichtet und vertont von Anton Schmutzer (1864 bis 1936).

Die Urfassung der heutigen Landeshymne geht auf das Jahr 1905 zurück. Damals vertonte der Feldkircher Musiklehrer und Chorregent Schmutzer das Gedicht „Vorarlbergers Heimweh“. 1907 änderte er die Melodie geringfügig und unterlegte ihr einen neuen, selbst gedichteten Text: „Du Ländle, meine teure Heimat“.

- Bezirke

Einteilung und Geschichte Vorarlberg ist in vier Bezirke unterteilt. Ihr Name bezieht sich auf die jeweilige Bezirkshauptstadt. Der jüngste Bezirk ist Dornbirn. Er entsteht 1969 als ehemaliger Teil des Bezirks Feldkirch. 1868 wurden in Österreich Bezirkshauptmannschaften als eigenständige Verwaltungsbehörden eingerichtet, so auch die Bezirke Bludenz, Bregenz und Feldkirch.

Von den 94 Bezirken Österreichs sind diese vier bezogen auf die Einwohnerzahl auf den Plätzen 11 (Bregenz), 17 (Feldkirch), 28 (Dornbirn) und 48 (Bludenz). Betrachtet man die Bevölkerungsdichte belegen sie die Ränge 10 (Dornbirn), 15 (Feldkirch), 21 (Bregenz) und 70 (Bludenz).

Die Stadt Wien wird dabei als ein Bezirk gerechnet.Daten und Zahlen Bevölkerung Fläche Bevölkerungsdichte Bezirk Bludenz: 64.400 1.287,56 km2 50 EW/km2 Bezirk Bregenz 135.700 863,34 km2 157 EW/Km2 Bezirk Dornbirn: 90.500 172,36 km2 525 EW/km2 Bezirk_Feldkirch: 102.500 278,33 km2 368 EW/Km2 Orte Bezirk Bludenz: Städte: Bludenz Marktgemeinden: Nenzing, Schruns Ortsgemeinden: Bartholomäberg, Blons, Bludesch, Brand, Bürs, Bürserberg, Dalaas, Fontanella, Gaschurn, Innerbraz, Klösterle, Lech, Lorüns, Ludesch, Nüziders, Raggal, Silbertal, Sonntag, Stallehr, St. Anton im Montafon, St. Gallenkirch, St. Gerold, Thüringen, Thüringerberg, Tschagguns, Vandans Bezirk Bregenz: Städte: Bregenz Marktgemeinden: Bezau, Egg, Hard, Hörbranz, Lauterach, Wolfurt Ortsgemeinden: Alberschwende, Andelsbuch, Au, Bildstein, Bizau, Buch, Damüls, Doren, Eichenberg, Fußach, Gaißau, Hittisau, Höchst, Hohenweiler, Kennelbach, Krumbach, Langen, Langenegg, Lingenau, Lochau, Mellau, Mittelberg, Möggers, Reuthe, Riefensberg, Schnepfau, Schoppernau, Schröcken, Schwarzach, Schwarzenberg, Sibratsgfäll, Sulzberg, Warth Bezirk Dornbirn: Städte: Dornbirn, Hohenems Marktgemeinden: Lustenau Ortsgemeinden: - Bezirk_Feldkirch: Städte: Feldkirch Marktgemeinden: Frastanz, Götzis, Rankweil Ortsgemeinden: Altach, Düns, Dünserberg, Fraxern, Göfis, Klaus, Koblach, Laterns, Mäder, Meiningen, Röns, Röthis, Satteins, Schlins, Schnifis, Sulz, Übersaxen, Viktorsberg, Weiler, Zwischenwasser

- Städte

Zahlen und Daten Stellung Bevölkerung Fläche Erhebung Bregenz Landeshauptstadt, Bezirkshauptstadt 30.000 29,5 km2 um 1255 Bludenz Bezirkshauptstadt 15.000 29,92 km2 um 1260 Dornbirn Bezirkshauptstadt 50.000 120,93 km2 1901 Feldkirch Bezirkshauptstadt, Bischofssitz 35.000 34,36 km2 1218 Hohenems Stadt 17.000 29,17 km2 1983 Bludenz Die Alpenstadt Bludenz liegt an der Mündung von fünf Gebirgstälern und ist Hauptort im südlichen Vorarlberg. Die Entwicklung der Stadt wurde weitgehend vom Verkehr über den Arlberg bestimmt.

1296 urkundlich als Stadt erwähnt besitzt Bludenz heute noch den historischen Stadtkern und ist Standort wichtiger Betriebe der Textil- und Lebensmittelindustrie.Bregenz Bregenz ist Landeshauptstadt und liegt am östlichen Ufer des Bodensees am Fuße des Pfänders. Dies ist seit jeher ein strategisch günstiger Siedlungsplatz. Bregenz ist ein wirtschaftlich, kulturell und verkehrsgeographisch bedeutungsvoller Ort im Bodenseeraum. Charakteristisch sind die Altstadt, die Oberstadt, mit dem Wahrzeichen Martinsturm. Im Sommer prägen die Bregenzer Festspiele mit dem „Spiel auf dem See“ das Stadtleben.

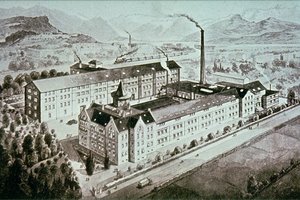

Bregenz war ursprünglich keltische Siedlung, dann römische Militärstadt Brigantium, wurde später vom germanischen Alemannenstamm besiedelt und im 16. Jhd. von den Habsburgern erworben. Seit Vorarlberg 1918 die politische Selbständigkeit errang, ist Bregenz Sitz der Landesregierung, des Landtags.Dornbirn An der Ostflanke des Rheintales liegt Dornbirn, die größte, einwohnerreichste und zweitjüngste Stadt des Landes. Aufgrund ihrer lockeren Siedlungsweise trägt sie den Namen Gartenstadt, dank der seit 1949 regelmäßig stattfindenden Messeveranstaltungen auch Messestadt.

Dornbirn war das Textilzentrum Vorarlbergs. Heute ist Dornbirn eine Wirtschaftsstadt, die hohe Lebensqualität bietet.Feldkirch Im Schnittpunkt der Verkehrswege nach Tirol, Süddeutschland und der Schweiz liegt die Stadt Feldkirch. Sie wird 1218 erstmals als Stadt erwähnt. Auf der Schattenburg residierten jahrhundertelang die Montforter Grafen, später die österreichischen Vögte. Deshalb wird sie auch Montfortstadt genannt.

Die mittelalterliche Altstadt von Feldkirch ist im Wesentlichen bis heute erhalten geblieben. In Feldkirch befinden sich bedeutende Behörden und Schulen. Feldkirch ist Bischofssitz.Hohenems Hohenems ist die jüngste Stadt Vorarlbergs. Das Recht zur Stadtgründung erhielt sie bereits 1333. 1983 erfolgt die Stadterhebung. Hohenems liegt am östlichen Talrand des unteren Rheintales zwischen dem Alten Rhein und den Hanglagen der Randberge.

Bis Hohenems 1765 an Österreich verkauft wird, regieren hier die Hohenemser Grafen. Diese bauen die Burgen Altems, Schloss Glopper und den Renaissance-Palast am Schlossplatz.

- Marktgemeinden

Beschreibung Eine Marktgemeinde kann als Zwischenstufe zwischen Ortsgemeinde und Stadt verstanden werden. Seit der Gemeindereform von 1848/49 ist das Marktrecht nicht mehr an die Verleihung des Titels gebunden.

Im Mittelalter war es von großer Bedeutung das Marktrecht zu erhalten. Der Titel einer Marktgemeinde wurde auch vergeben, wenn der Ort eine verkehrspolitisch wichtige Position einnahm, der Landesfürst die Wichtigkeit seiner Herrschaftsgebiete mit besonderen Ortsgemeinden hervorheben wollte und diese nicht die Größe einer Stadt hatten. Marktgemeinden waren wie Städte wappenfähig.Übersicht Bezirk Bludenz: Nenzing (1993), Schruns (1927) Bezirk Bregenz: Bezau (1962), Egg (2020), Hard (1905), Hörbranz (2008), Lauterach (1985), Wolfurt (1982) Bezirk Dornbirn: Lustenau (1902) Bezirk_Feldkirch: Frastanz (1993), Götzis (1694), Rankweil (1618) Besondere Marktgemeinden Rankweil: älteste Marktgemeinde Vorarlbergs seit 1618 Lustenau: einwohnerreichste Marktgemeinde Österreichs mehr als 23.000 EW Nenzing: flächenmäßig größte Marktgemeinde Vorarlbergs 110,34 km2 - Ortsgemeinden

Beschreibung Seit 1808 stellt die Gemeinde in Vorarlberg die kleinste Verwaltungseinheit dar. Bis zur bayrischen Herrschaft von 1806 bis 1814 war Vorarlberg in 24 Gerichte eingeteilt. Diese lösten die Bayern auf und schufen die Gemeinden sowie sieben neue Gerichte. So trennten sie dauerhaft Verwaltung und Rechtsprechung.

Zur Zeit der Monarchie war es unüblich, dass Gemeinden ein Wappen verliehen wurde. Eine Ausnahme bildete Schlins mit der Verleihung 1911.Übersicht Bezirk Bludenz Bartholomäberg, Blons, Bludesch, Brand, Bürs, Bürserberg, Dalaas, Fontanella, Gaschurn, Innerbraz, Klösterle, Lech, Lorüns, Ludesch, Nüziders, Raggal, Schruns, Silbertal, Sonntag, Stallehr, St. Anton im Montafon, St. Gallenkirch, St. Gerold, Thüringen, Thüringerberg, Tschagguns, Vandans Bezirk Bregenz Alberschwende, Andelsbuch, Au, Bezau, Bildstein, Bizau, Buch, Damüls, Doren, Eichenberg, Fußach, Gaißau, Hittisau, Höchst, Hohenweiler, Kennelbach, Krumbach, Langen, Langenegg, Lingenau, Lochau, Mellau, Mittelberg, Möggers, Reuthe, Riefensberg, Schnepfau, Schoppernau, Schröcken, Schwarzach, Schwarzenberg, Sibratsgfäll, Sulzberg, Warth Bezirk Dornbirn - Bezirk_Feldkirch Altach, Düns, Dünserberg, Fraxern, Göfis, Klaus, Koblach, Laterns, Mäder, Meiningen, Röns, Röthis, Satteins, Schlins, Schnifis, Sulz, Übersaxen, Viktorsberg, Weiler, Zwischenwasser

- Kirchliche Ordnung

Beschreibung Am 8. Dezember 1968 wird Vorarlberg als Diözese selbständig, Feldkirch Bischofssitz und Bruno Wechner erster Bischof. Bis dahin gehörte Vorarlberg oder Teile davon zu den Diözesen Konstanz, Chur, Augsburg, Brixen und Innsbruck oder wurde von diesen administriert.

1818 wurde in einer päpstlichen Urkunde festgehalten, dass eine Diözese Feldkirch zu errichten sei. Dies wurde 150 Jahre später, am 14. Dezember 1968, feierlich begangen.

Vorarlberg ist in sieben Dekanate, kirchliche Verwaltungseinheiten, eingeteilt.Zahlen und Daten Dekanat Bludenz-Sonnenberg Bludenz, Bürs, Bürserberg, Brand, Dalaas, Innerbraz, Klösterle, Lech, Lorüns, Nüziders, Stallehr Bregenz Alberschwende, Bildstein, Bregenz, Buch, Eichenberg, Fußach, Gaißau, Hard, Höchst, Hohenweiler, Hörbranz, Kennelbach, Langen bei Bregenz, Lauterach, Lochau, Möggers, Schwarzach, Wolfurt Dornbirn Dornbirn, Hohenems, Lustenau Feldkirch Düns, Dünserberg, Feldkirch, Frastanz, Göfis, Röns, Satteins, Schlins, Schnifis Hinterwald Andelsbuch, Au, Bezau, Bizau, Damüls, Egg, Mellau, Schnepfau, Schoppernau, Reuthe, Schröcken, Schwarzenberg, Warth Montafon Bartholomäberg, Gaschurn, Schruns, Silbertal, St. Anton im Montafon, St. Gallenkirch, Tschagguns, Vandans Rankweil Altach, Fraxern, Götzis, Klaus, Koblach, Laterns, Mäder, Meiningen, Sulz, Rankweil, Röthis, Übersaxen, Viktorsberg, Weiler, Zwischenwasser Vorderwald-Kleinwalsertal Doren, Hittisau, Krumbach, Langenegg, Lingenau, Mittelberg, Riefensberg, Sulzberg, Sibratsgfäll Walgau-Walsertal Blons, Bludesch, Fontanella, Ludesch, Nenzing, Raggal, St. Gerold, Sonntag, Thüringen, Thüringerberg Geschichte der Diözese Feldkirch Vorarlberg war seit dem 7. Jahrhundert auf die Diözesen Konstanz, Chur und Augsburg aufgeteilt. Der Versuch Joseph II. ausländische Einflüsse auf österreichischem Territorium zu unterbinden und eine Diözese mit Sitz in Bregenz zu gründen scheiterte.

Während der Herrschaft der Bayern (1806 bis 1814) wurde der Teil der Diözese Chur an den Bischof von Brixen übertragen. 1818 beschloss Papst Pius VII., dass eine Diözese Feldkirch geschaffen wird. Bis dahin erhielt der Bischof von Brixen die Rechte eines Vorarlberger Bischofs und Vorarlberg einen Generalvikar. 1925, nach dem ersten Weltkrieg, wird Vorarlberg von Innsbruck gemeinsam mit Tirol administriert und in Feldkirch wieder ein Generalvikar eingesetzt.

Am 7. Oktober 1968 wird beschlossen, am 8. Dezember geschaffen und formell am 14. Dezember 1968 die Gründung der Diözese Feldkirch verkündet.

- Talschaften

Übersicht Vorarlberg wird in elf Talschaften unterteilt: Brandnertal, Bregenzerwald, Großes Walsertal, Kleinwalsertal, Klostertal, Laternsertal, Leiblachtal, Montafon, Rheintal, Tannberg und Walgau

Unter Talschaft versteht man einerseits die Bewohnerinnen und Bewohner eines Tales als auch das Tal mit dessen Seitentälern als Ganzes. Normalerweise ist eine Talschaft geprägt von einem Fluss und wurde durch diesen geformt.

Der Tannberg bildet eine Ausnahme. Seine Einheit beruht auf dem ehemaligen Walsergericht.Daten und Zahlen Hauptfluss Bevölkerung Fläche Brandnertal Alvier 1.300 100 km2 Bregenzerwald Bregenzerach 30.000 530 km2 Großes Walsertal Lutz 3.400 160 km2 Kleinwalsertal Breitach 5.000 100 km2 Klostertal Alfenz 3.500 160 km2 Laternsertal Frutz 650 60 km2 Leiblachtal Leiblach 15.000 40 km2 Montafon Ill 16.500 560 km2 Rheintal Rhein 170.000 490 km2 Tannberg Bregenzerach, Lech 2.000 160 km2 Walgau Ill 55.000 250 km2 Brandnertal Das Brandnertal liegt inmitten der Rätikongruppe und wird der Region Walgau zugeordnet. Es erstreckt sich von der Bürser Schlucht bis zur Schesaplana. Die Länge des Tales beträgt 13 km. Im gesamten Verlauf ist es sehr eng und weist nur im Besiedlungsbereich Brand eine geringe Erweiterung auf. Die Streusiedlung Bürserberg verteilt sich auf mehrere Höhenlagen. Von all den Tälern innerhalb des Rätikons auf Vorarlberger Seite weist nur das Brandnertal eine ganzjährige Besiedlung auf.

Das Brandnertal ist geologisch vielgestaltig aufgebaut. Es kommen Sedimentgesteine aus Trias, Jura und Kreide vor.Bregenzerwald Der Bregenzerwald ist mit rund 528 km² etwa gleich groß wie das Montafon. Er umfasst nahezu das ganze Einzugsgebiet der Bregenzerach. Die Siedlungen liegen meist auf Terrassen, die für diese Landschaft typisch sind. Der Bregenzerwald hat Anteil am Hügelland, am Mittelgebirge und am Hochgebirge. Über Vorder- und Mittelwald gelangt man ins Rheintal. Vom Hinterwald bestehen Passverbindungen ins Laternsertal, ins Große Walsertal und auf den Tannberg.

Besiedelt wurde das Gebiet um die erste Jahrtausendwende vom Rheintal und vom Allgäu her, worauf noch verschiedene Mundarten und Hausformen hinweisen.Großes Walsertal Das etwa 25 km lange steile Kerbtal verläuft vom Fuße der Braunarlspitze westwärts bis zum Walgau. Das Große Walsertal wird von der Lutz entwässert. Ins Tal gelangt man vom Walgau aus oder von Damüls her über das Faschinajoch. Mehr als ein Drittel der Gesamtfläche des Großen Walsertals sind Alpflächen.

Bis ins 10. Jahrhundert war das ursprünglich Frisun genannte Tal eine Wildnis. Mit dem Einsiedler Gerold beginnt die Siedlungsgeschichte. Rätoromanische Bauern ließen sich als erste in der Umgebung des Klosters St. Gerold nieder. Zu Beginn des 14. Jahrhunderts erreichten die Walser das Tal. Seit der Erschließung mit Straßen gewinnt der Fremdenverkehr an Bedeutung.Kleinwalsertal Das 13 km lange Muldental ist durch einen Hochgebirgsfächer vom übrigen Vorarlberg getrennt. Auf der Straße ist es nur von Deutschland aus erreichbar. Deshalb war es von 1891 bis 1994 österreichisches Zollausschlussgebiet. Es ist als Fremdenverkehrsgebiet international bekannt. Die Zahl der jährlichen Nächtigungen liegt über 1 Million.

Die ganze Talschaft bildet eine Gemeinde, Mittelberg. Sie besteht aus den Ortschaften Riezlern, Mittelberg und Hirschegg. Auch es erhielt seinen Namen von eingewanderten Walliser Familien.Klostertal Das Klostertal ist das rund 25 km lange Gebirgstal zwischen Bludenz und dem Arlberg. Es umfasst das Einzugsgebiet der Alfenz. Vom Taleingang bei Stallehr bis zum Arlbergpass beträgt der Höhenunterschied rund 1.200 m. Die natürlichen Begrenzungen sind im Norden das Lechquellengebirge, im Osten der Arlbergstock, im Süden die Verwallgruppe.

Bis ins 13. Jhd. hieß das Tal nach einer kleinen Bergknappenkapelle „Mariental“. Seine Erschließung im Mittelalter ist auf den Bergbau und den Transportweg zwischen Tirol und dem Bodenseeraum zurückzuführen. Heute ist die Tourismuswirtschaft der dominierende Wirtschaftszweig.Laternsertal Das Laternsertal erstreckt sich von der Mitte des Landes aus in einer Länge von 16 km gegen Westen und wird von der Frutz, einem rechten Nebenfluss des Rheins, entwässert. Es ist beidseitig von Bergen umgeben. Eine Dauerbesiedlung erfolgte im 14. Jahrhundert durch die Walser. Das Tal besteht zu einem großen Teil aus dem Gemeindegebiet von Laterns.

Bis in die jüngste Zeit lebten die Talbewohner vor allem von Viehzucht und Holzwirtschaft. Die Küblerei wird bis nach dem Zweiten Weltkrieg als Hausindustrie betrieben. Der Ausbau der Straße, v.a. die Beseitigung großer Gefahrenstellen im vorderen Teil des Tales und die Straßenverbindung über den Furkapass nach Damüls, begünstigten den Ausbau des Fremdenverkehrs.Leiblachtal Vom Nordostufer des Bodensees, ab der Engstelle Klause, erstreckt sich das Leiblachtal. Der nördlichste Teil Vorarlbergs breitet sich entlang des bewaldeten Pfänderrückens in nördlicher Richtung aus. Die Leiblach bildet die natürliche Grenze zu Deutschland. Das Tal zählt zum bayrisch-schwäbischen Alpenvorland. Die drei über 1.000 m hohen Berge Pfänder, Hochberg und Hirschberg bilden die östliche Flanke dieser Talschaft.

Die Landschaftsform, die fruchtbaren Böden und das durch den Bodensee positiv beeinflusste Klima sind Grundlagen intensiver und ertragreicher Land- und Forstwirtschaft. Die gute Verkehrslage begünstigte die Ansiedelung von Industrie und Gewerbe. Mehrere Burgruinen und Ansitze machen auf die historische Bedeutung des Tales aufmerksam.Montafon Das Montafon umfasst den Oberlauf der Ill, vom Piz Buin, bis zu ihrem Eintritt in den Walgau. Mit einer Fläche von etwa 560 km2 umfasst es fast ein Viertel der Landesfläche. Die Berge des Montafons gehören zu Rätikon, Verwallgruppe und Silvretta. Hauptort des Montafon ist der Kur- und Wintersportort Schruns.

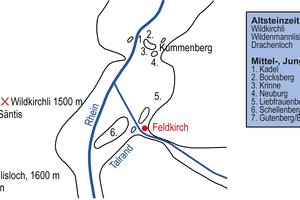

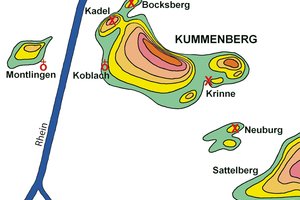

Die ersten Siedler dürften Rätoromanen gewesen sein. Der Name leitet sich vom rätoromanischen „Muntavun“ ab und dürfte „Grubenberg“ (Bergbau) bedeuten. Die Walser siedelten sich in der ersten Hälfte des 14. Jhs. im Montafon an. Zu der Zeit wurde am Bartholomäberg mit dem Silberabbau begonnen. Vom 17. - 20. Jh. war der Hauptwirtschaftszweig die Landwirtschaft. Heute dominieren Tourismus, Land- und Forstwirtschaft sowie die Energiegewinnung.Rheintal Das Vorarlberger Rheintal bildet die Grenze zwischen Ost- und Westalpen. Diese große Ebene entstand durch einen vorzeitlichen Grabenbruch und wird vom Rhein, dem Grenzfluss zwischen Österreich und der Schweiz, durchflossen. Inmitten der Talebene erhebt sich ein Inselberg, der Kummenberg, der die Grenze zwischen Oberem und Unterem Rheintal bildet.

Jahrhundertelang war das Tal wegen Rheinüberschwemmungen nur am Fuße der beidseitigen Gebirgsflanken besiedelt. Heute ist die NUTS-3-Region „Rheintal-Bodenseegebiet“ nach Wien die am zweitdichtest besiedelte Region Österreichs. In Rheintal und Walgau konzentrieren sich Industrie und produzierendes Gewerbe.Tannberg Der Tannberg liegt im Osten Vorarlbergs und umfasst mehrheitlich das Gebiet der Gemeinden Lech, Warth und Schröcken. Der Name steht nicht für eine in sich geschlossene Talschaft. Sie geht auf die geschichtliche Einheit dieser Gemeinden zur Zeit des Walsergerichtes Tannberg zurück. Es liegt zwischen den Lechtaler und den Allgäuer Alpen. Es wird durch die Bregenzerach und den Lech entwässert. Im Tannberggebiet liegen mit Formarin-, Zürser-, Butzen-, Körber- und Kalbelesee einige Bergseen.

Ab dem 14. Jh. ließen sich in dem damals unbesiedelten Gebiet Walserfamilien nieder. 1953 wurde Schröcken durch den Bau der Hochtannbergstraße mit Warth verbunden. Die Verkehrsverbindungen, die landschaftlichen Vorteile und der Bau von Schiliften begünstigten den wirtschaftlichen Aufschwung. Heute ist der Tannberg, touristisch auch „Arlberggebiet“ genannt, ein weltweit bekanntes Fremdenverkehrsgebiet.Walgau Der Walgau erstreckt sich zwischen Feldkirch und Bludenz rund 20 km lang entlang der Ill. In den Walgau münden vier besiedelte Seitentäler: Klostertal, Montafon, Brandnertal und das Große Walsertal. Es liegt zwischen dem Gebirgsstock des Rätikon im Süden sowie dem Walserkamm und den Lechtaleralpen im Norden. Archäologisch belegt haben bereits urgeschichtliche Menschen den Walgau genutzt.

Die Siedlungen liegen zumeist auf den Schuttkegeln der Seitenbäche oder auf den sonnigen Terrassen an der Talnordseite. Hochwasserschutz und Industrialisierung haben Bau- und Siedlungstätigkeit sowie wirtschaftliche Blüte begünstigt. In Rheintal und Walgau konzentrieren sich Industrie und produzierendes Gewerbe.

- Wirtschaft

Übersicht Bevor die Textilindustrie Einzug hielt, war Vorarlberg jahrhundertelang geprägt von Landwirtschaft. Inzwischen ist der Dienstleistungssektor zentral, insbesondere der Tourismus. Die Vorarlberger Wirtschaft ist geprägt von einer klein- und mittelbetrieblichen Struktur und stark exportorientiert.

In Rheintal und Walgau konzentrieren sich Industrie und produzierendes Gewerbe. In den übrigen Talschaften sind Tourismus, Handwerk und Gewerbe vorherrschend. Die topografischen Nachteile des Landes werden durch die zentraleuropäische Lage des Alpenraumes kompensiert.Daten und Zahlen Beschäftigte 1981 2001 2011 Land- und Forstwirtschaft 3,3 % k. A 3.749 2,1 % Industrie und Gewerbe 54 % 55.706 56.021 31,8 % Dienstleistungssektor 42 % 92.452. 116.442 66,1 % Betriebe 1981 2001 2011 Land- und Forstwirtschaft k. A. k. A. 2.440 Industrie und Gewerbe 11.783 3.728 4.139 Dienstleistungssektor 21.795 21.795 Industrie Viele Jahrzehnte war Vorarlberg ein Textilland. In den 1980er und 1990er Jahren mussten einige führende Textilunternehmen konkurrenzbedingt schließen. Der Exportanteil der Textilbranche beträgt nur mehr 8,6 % (2015). Inzwischen ist die Eisen-, Metall- und Elektroindustrie die stärkste Industriebranche.

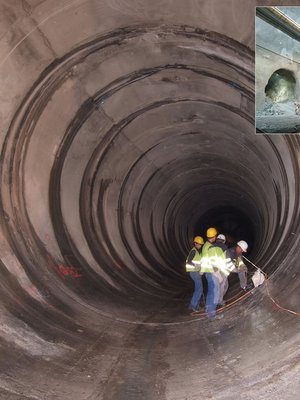

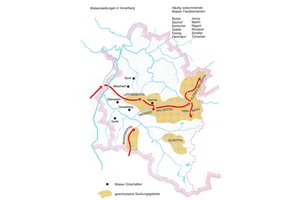

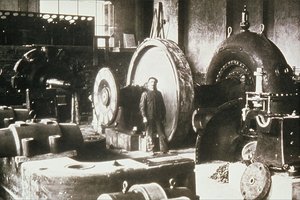

Das Exportvolumen hat sich seit dem EU-Beitritt mehr als verdreifacht. 32 % der Beschäftigten arbeiten in Industrie und Gewerbe. Noch in den 1980er Jahren waren mehr als die Hälfte der Erwerbstätigen (54 %) im industriellen und gewerblichen Sektor tätig. 2011 sind es 31 %. 2011 ist der Dienstleistungssektor mit 66 % der Beschäftigten größter Arbeitgeber. 1981 waren es 42 %.Energieerzeugung Vor allem Gewässer des hochalpinen Gebietes von Verwall, Silvretta und Rätikon werden in Stauseen gesammelt und in Kraftwerken der Illwerke VKW AG zur Erzeugung von Spitzenstrom genutzt. Sitz der Illwerke VKW ist Bregenz. Das größte Energiedienstleistungsunternehmen Vorarlbergs produziert zu 100 % Ökostrom.

Das Wasser wird in höhergelegenen Stauseen gespeichert, zur Gewinnung von Spitzestrom genutzt und in Ausgleichsbecken aufgefangen. Pumpen können in Zeiten niedrigen Strombedarfs das Wasser zur neuerlichen Nutzung wieder in den Stausee hochpumpen. Auch Fließwasser wird zu Energiegewinnung genutzt. Dies erfolgt beispielsweise an der Bregenzerach, der Lutz, der Bolgenach und der Dornbirnerach.Dornbirner Messe Hunderte von Ausstellern aus dem In- und Ausland präsentieren seit 1949 alljährlich in der Messestadt Dornbirn tausenden Besucherinnen und Besuchern ihre industriellen und gewerblichen Erzeugnisse verschiedensten Branchen.

Die Frühjahrsmesse SCHAU! und die Herbstmesse sind die zentralen Veranstaltungen.Tourismus Vorarlberg wird in die sechs Tourismusregionen unterteilt: Alpenregion Bludenz, Arlberg, Bodensee-Vorarlberg, Bregenzerwald, Kleinwalsertal und Montafon.

Im Tourismusjahr 2018/2019 verbuchten die Beherbergungsbetriebe 9,2 Mio. Nächtigungen von 2,5 Mio. Gästen. Am bedeutendsten ist dabei die Hotellerie mit mehr als 70 % der Nächtigungen, vor allem in den Regionen Arlberg, Klostertal, Leiblachtal und Rheintal, gefolgt von privaten Ferienwohnungen insbesondere im Großen Walsertal, Montafon und Bregenzerwald. In Summe sind die Gemeinden Mittelberg und Lech die Spitzenreiter. Die meisten Gäste kommen aus Deutschland, der Schweiz und den Niederlanden.Land- und Forstwirtschaft Obwohl Vorarlberg das waldärmste Bundesland ist, hat sich seit Jahrhunderten der Wald als wichtige Rohstoffquelle für die Wirtschaft des Landes erwiesen. Besonders auf dem Bauholzsektor entwickelte sich eine leistungsfähige und exportorientierte Industrie.

2,1 % der Beschäftigten arbeiten 2011 in diesem Wirtschaftssektor. 1981 waren es 3,3 %. 32 % der Betriebe wirtschaften im Vollerwerb.Alpwirtschaft In den Hochgebirgstälern Vorarlbergs, unterhalb der Alpregion, erleichtern technische Geräte und Fahrzeuge die schwere und oft gefährliche Arbeit der Bergbauern. Gerade die Bewirtschaftung der Bergflächen in extremen Lagen bedeutet einen unentbehrlichen Beitrag zur Erhaltung der Kulturlandschaft.

Bedingt durch Klima und Bodengestalt sind in der Vorarlberger Landwirtschaft Grasnutzung, Viehzucht und Milchwirtschaft vorherrschend. Da viele hochgelegene Bergwiesen (im alemannischen Sprachraum als Alpen bezeichnet) für eine Heunutzung ungeeignet sind, werden diese im Hochsommer durch das Vieh abgeweidet. Ein ausgedehntes Netz von Güterwegen erleichtert die Nutzung solcher Weideflächen.

- Verkehr

Übersicht Siedlungsraum und Verkehrswege gehen seit jeher Hand in Hand. 97,6 % der Bevölkerung sind an den öffentlichen Verkehr angebunden. In Vorarlberg besteht ein gut ausgebautes Fuß- und Radwegenetz. Der Radverkehrsanteil liegt in Vorarlberg mit 15 % doppelt so hoch wie österreichweite Durchschnitt.

Vorarlbergs überregionales Verkehrsnetz ist geprägt von der Verbindung nach Bayern, Tirol und in die Schweiz. Die geographische Lage zwischen Bodensee und Hochgebirge macht es notwendig aufwändige Bauten wie Tunnels, Brücken oder Lawinenverbauungen zu errichten und zu erhalten. Das Verkehrsaufkommen wächst.Autobahn Zur Bewältigung des Durchzugsverkehrs wurde die Rheintalautobahn unweit der Staatsgrenze zur Schweiz gebaut. Von Feldkirch bis Bludenz verläuft sie als Walgauautobahn entlang der Ill. Der erste Teilstück wurde 1971 eröffnet.

1980 wird der Pfändertunnel feierlich eröffnet, 1984 der Citytunnel, der das Stadtzentrum von Bregenz mit der Rheintalautobahn verbindet. 1985 wird mit der Öffnung des Ambergtunnels eine Autobahnverbindung von Hörbranz bis Bludenz fertiggestellt. Seit 2013 sind beide Pfändertunnel-Röhren für den Verkehr freigegeben.Flexenstraße Sie führt von der Arlbergstraße über den Flexenpass nach Zürs und Lech. Heute zählt sie mit ihren Lawinengalerien und Tunnels zu den kühnsten und schönsten Hochgebirgsstraßen Österreichs.

Im Mittelalter war Stuben wichtiger Rastplatz für Reisende über den Arlberg. 1897 wurde der Bau der Flexenstraße begonnen.Arlbergbahn Auf der Strecke zwischen Bludenz und Landeck führt die Arlbergbahn durch extrem lawinen-, wildbach- und murengefährdetes Gebiet.

Seit der Erbauung der Bahn im Jahre 1884 wird ununterbrochen an Sicherungsbauten gearbeitet.Hochbrücke bei Lingenau Über das tief eingeschnittene Flusstal der Bregenzer Ache spannt sich zwischen Lingenau und Alberschwende eine Hochbrücke, die den vorderen mit dem äußeren Bregenzerwald verbindet. Sie wurde 1965 bis 1968 erbaut und gilt als eine der größten Bogenbrücken Österreichs. Sie ist 370 m lang und 85 m hoch.

Silvretta-Hochalpenstraße In vielen, kühn angelegten Serpentinen führt die Silvretta - Hochalpenstraße von Partennen, am Talende des Montafon, vorbei am Vermunt- und Silvretta-Stausee über die Bieler Höhe (2.030 m). Ursprünglich diente diese Straße beim Bau der genannten Stauseen als Transportweg. Heute ist sie dem allgemeinen Verkehr zugänglich und eine weithin bekannte Fremdenverkehrsattraktion.

Liftanlagen Die Erschließung der Bergwelt durch Bergbahnen und Liftanlagen hat die Gründung von einschlägigen Betrieben begünstigt. Die Doppelmayr/Garaventa Gruppe mit Sitz in Wolfurt ist Weltmarktführer.

Durch mechanische Aufstiegshilfen verschiedenster Art wurden die schneereichen Gebiete auch im Hochgebirge für den Wintersport erschlossen.Schiffshafen In der Ostbucht des Bodensees in unmittelbarer Nähe zum Zentrum der Landeshauptstadt befinden sich die Anlagen des Bregenzer Hafens. Von Mai bis Oktober herrscht hier ein reger internationaler Schiffsverkehr. Das größte Schiff auf dem Bodensee, die MS Sonnenkönigin, ankert ebenso hier wie die dank ihrer legendären Taufe weithin bekannte MS Vorarlberg.

Am Rad- und Gehweg entlang des Bregenzer Bodenseeufers Richtung Mehrerau liegt der Yachthafen. Hier finden bis zu 130 Segel- und Motorboote eine sturmgeschützte Anlegestelle.

- Landschaft

Übersicht Die Landschaft Vorarlbergs hat Anteil an den Niederungen des Bodenseeraumes und Rheintales, am Mittelgebirge und am Hochgebirge. Das Rheintal bildet eine Besonderheit. Mit einer Breite von bis zu 11 km stellt es das breiteste Tal des Alpenzuges dar.

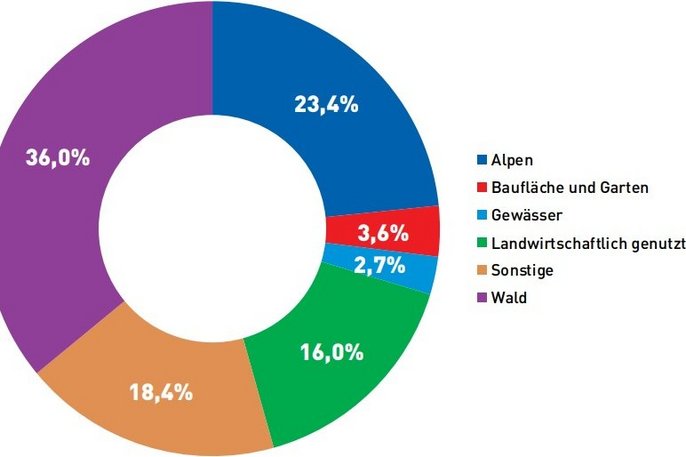

Die Landesfläche beträgt 2.601,59 m2. Aufgrund der alpinen Lage liegt die Oberfläche des Landes bei 3.173 km2.Nutzung der Landesfläche

- Gebirge

Beschreibung Weite Teile der Landesfläche werden von hochalpinen Gebirgen und Tälern geprägt. Im Norden des Landes geht die alpine Gebirgslandschaft im Bereich des vorderen Bregenzerwaldes und des Leiblachtals über eine sanfte Mittelgebirgslandschaft ins Alpenvorland über.

Rund 89 % der Landesfläche liegen oberhalb von 500 m, rund 65 % der Fläche liegen oberhalb von 1.000 m. Zwischen Bodensee (396 m) und dem höchsten Berg, dem Piz Buin (3.312 m), besteht auf einer Distanz von weniger als 80 km Luftlinie ein Höhenunterschied von 2.916 m.Daten und Zahlen höchster Berg Allgäuer Alpen Widderstein 2.538 m Bregenzerwald Braunarlspitze 2.649 m Freschenstock Damülser Mittagsspitze 2.095 m Lechquellengebirge Untere Wildgrubenspitze 2.095 m Pfänderstock Pfänder 1.064 m Rätikon Schesaplana 2.965 m Silvretta Piz Buin 3.312 m Verwall Pfundspitzen 2.912 m Walserkamm Tälisspitze 2.000 m - Berge

Piz Buin (3.312 m) Der höchste Berg Vorarlbergs ist der Piz Buin. Sein Gipfel liegt in der Silvretta-Gruppe auf 3.312 m ü.A. auf der Staatsgrenze zur Schweiz. An seinem Abhang liegt der Ochsentalergletscher. Er und der Vermuntgletscher sind die größten Vorarlbergs, auch wenn beide in den letzten Jahren stark geschrumpft sind. Die lll entspringt unweit der Wiesbadner Hütte am Ochsentaler Gletscher.

- Gewässer

Beschreibung Vorarlberg ist ein wasserreiches Land. Bäche, Flüsse und unterschiedliche Seentypen prägen und strukturieren Landschaft und Landschaftsbild vom Rheintal bis ins Hochgebirge. Gewässer- und Feuchtgebiete nehmen rund 3 % der Landesfläche ein. Davon sind 59 % stehende und 30 % fließende Gewässer.

Gewässer bieten Erholungsraum und tragen wesentlich zu einer reichhaltigen Flora und Fauna bei. Neben dem Bodensee bieten Gebirgsbäche, Hochgebirgsseen, Weiher, Teiche oder Tieflandbäche für viele Tiere und Pflanzen Lebensraum. Die Unterschiede in den Lebensräumen werden von natürlichen, aber auch künstlichen Einflüssen und Gegebenheiten geprägt.- Naturseen

Körbersee und Formarinsee Zu den schönsten Bergseen zählt der Körbersee. Er liegt im Gemeindegebiet Schröcken auf einer Seehöhe von 1.654 m ü.A., weist eine Fläche von ca. 3,1 ha und eine maximale Wassertiefe von ca. 8,3 m auf.

Ebenfalls erwähnenswert ist der Formarinsee am Fuße der Roten Wand. Er liegt im Gemeindegebiet von Dalaas auf einer Seehöhe von 1.793 m und weist eine Fläche von ca. 15,9 ha auf.Bodensee Der größte Natursee Vorarlbergs ist der Bodensee. Ihn teilen sich die Anrainerstaaten Deutschland, Schweiz und Österreich. Innerhalb des See ist kein Grenzverlauf festgelegt. Seine Fläche beträgt 536 km2, seine maximale Tiefe 252 m. Bezogen auf seine Uferlänge von 273 km ist er der größte Binnensee Europas.

Der Bodensee spielt als touristischer Anziehungspunkt und Naherholungsgebiet ebenso eine wichtige Rolle, wie als Klimaküche und Wasserspeicher.- Stauseen

Beschreibung Vor allem Wasser des hochalpinen Gebiets wird in Stauseen gesammelt, zur Stromerzeugung genutzt und von Auffangbecken wieder hochgepumpt. Der Bau solcher Anlagen stellt einen enormen Eingriff in die Natur und deren Wasserhaushalt dar. Beispiele sind Lünersee und Silvretta-Stausee.

Neben der energiewirtschaftlichen Bedeutung stellen diese Seen oft auch eine touristische Attraktionen dar und bieten inmitten des alpinen Geländes zahlreiche Wandermöglichkeiten. Oft können Sie über Straßen oder Seilbahnen erreicht werden. Erwähnenswert sind die Silvretta-Hochalpenstraße und die Lünerseebahn.

Stauseen Fassungsvermögen: Lage: Lünersee 78 mio m3 1.970 m ü.A. Stausee Kops 43 mio m3 1.809 m ü.A. Silvretta-Stausee 38 mio m3 2.030 m ü.A. Spullersee 16 mio km3 1.827 m ü.A. Silvrettastausee Der Silvrettastausee ist der höchstgelegene Stausee der Kraftwerksgruppe an der oberen Ill. Er liegt im Gemeindegebiet von Gaschurn auf 2.032 m ü.A. und weist eine Fläche von 1,3 km2 auf. Er wird vor allem von Ill und Klostertalerbach gespeist.

Unmittelbar über dem Seeufer erhebt sich das Hohe Rad (2.934 m), in südlicher Richtung am Ende des Ochsentales der Große Piz Buin (3.312 m).Lünersee Sein Stauziel liegt in 1.970 m ü.A. Er gehört zum Gemeindegebiet von Vandans. Mit einer Fläche von 1,5 km2 ist er der größte Stausee des Landes. Der Wasserspiegel dieses Hochgebirgssees, einst ein natürlicher See, wurde durch den Bau einer Staumauer um 30 m aufgestaut. Das Wasservolumen wurde damit von 46 auf 76 Mio. m3 erhöht und bildet eine bedeutende Energiereserve.

Er ist auch über eine Seilbahn erreichbar. Das Wandergebiet um den See ist das meistbesuchte des Brandnertales.

- Flüsse

Rhein Mehrere Quellflüsse bilden als Vorder- und Hinterrhein bei Reichenau (CH) den Alpenrhein. Dieser fließt von Feldkirch bis Lustenau 23 km entlang der Grenze zwischen Österreich und der Schweiz (außer im Bereich Diepoldsau) und mündet in Hard in den Bodensee. Diesen durchfließt er, um nach den Rheinfällen in Schaffhausen als Hochrhein in Richtung Basel und von dort als Mittel- und Niederrhein weiter bis in die Nordsee zu fließen.

Um die immer wiederkehrenden Überschwemmungen zu verhindern wurde zwischen Österreich und der Schweiz im Jahre 1892 ein Staatsvertrag über die gemeinsame Regulierung des Rheins abgeschlossen. 1900 wurde der Fußacher Rheindurchstich in einer Länge von 3,6 km fertiggestellt, 1923 folgte der Durchstich bei Diepoldsau.Ill Die Ill fließt zur Gänze in Vorarlberg und ist mit 75 km der längste Fluss innerhalb des Landes. Bei einem Flusslauf unterscheidet man Ursprung, Oberlauf, Mittellauf, Unterlauf und Mündung. Ihr Ursprung, ihre Quelle, liegt unterhalb des Piz Buin, beim Ochsentaler Gletscher. Das Montafon bildet den Oberlauf der Ill. Mittel- und Unterlauf führen durch den Walgau. Mit der Oberen Illschlucht bei Feldkirch fließt sie 8 km im Rheintal.

Sie mündet an der Grenze zwischen Grenze zwischen Feldkirch und Meiningen in den Rhein.

- Siedlungs- und Hausformen

Mittelalterliche Stadt In der Neustadt am Fuße der Schattenburg sind charakteristische Merkmale der mittelelterlichen Stadt zu sehen. Dies sind Laubengänge oder ein Stadtbrunnen.

Die Schattenburg selbst zählt zu den besterhaltenen, mittelalterlichen Burgen im Bodenseeraum. Sie war zwei Jahrhunderte lang Sitz der Grafen von Montfort, ehe die Herrschaft Feldkirch im 14. Jahrhundert an das Haus Habsburg überging.Walsersiedlung Typisch für die von den Walsern besiedelten Täler sind die Streusiedlungen an den Berghängen. Sie lassen die schrittweise Rodung der einstmals unwirtschaftlichen Täler sowie die Eigenständigkeit der Walser Bauernfamilien erkennen. Ursprünglich wurden Wohnhaus und Stall getrennt errichtet.

Montaferhaus Das Montafonerhaus zeigt die Verbindung von Holz- und Steinbauweise. Der mittlere, gemauerte Hausteil ist rätoromanischen Ursprunges. Dort war die Feuerstelle zum Kochen und Heizen zu finden. Der Holzteil ist der bewohnte Teil. Er wurde durch die Walser später verbreitert. So vereinigten sich in einer langen Entwicklung zwei verschiedene Wohnkulturen bzw. Baustile zu einem neuen Haustyp, dem Montafonerhaus.

Bauernhöfe Durch Arrondierung von Grundbesitz und Entwässerung wurden Voraussetzungen für neue und leistungsstarke Bauernhöfe geschaffen. Darin kommt der Strukturwandel von den vielen Kleinbauernhöfen als Nebenerwerbsbetrieb zu wenigen Vollerwerbsbetrieben zum Ausdruck. Ein hoher Einsatz technischer Hilfsmitteln ist an diesen Höfen eine Voraussetzung.

Siedlungen Die günstige wirtschaftliche Entwicklung hatte in den letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts eine starke Zunahme der Bevölkerung zur Folge. Sie findet ihren sichtbaren Ausdruck in den Wohnsiedlungen und Hochhäusern an der Peripherie der Städte. Fast ausschließlich in den 1970er Jahren wurde höher als zehn Stockwerke gebaut. Um der rasanten Bodenversiegelung entgegenzuwirken wird ab den 2010er-Jahren auf die Anhebung der Baunutzungszahl geachtet.

Spitalswesen Das starke Anwachsen der Bevölkerung des Landes und der Fortschritt der Medizin veranlassten Gemeinden und Land zu einem Ausbau des Spitalwesens. Das medizinische Zentrum in Feldkirch wurde seit der Eröffnung 1973 erheblich erweitert. Im Laufe der Jahre wurden alle Krankhäuser mit Ausnahme der Dornbirners vom Land übernommen. So können fachliche Schwerpunkte gesetzt werden.

- Tradition

Trachten In Vorarlberg werden Trachten aus unterschiedlichen Stilepochen getragen. Die Bregenzerwäldertracht gilt als die älteste im Alpenraum. Die Montafonertracht wurde beispielsweise vom Stil des Barocks inspiriert, Städtetrachten meist vom Biedermeier. Bei Städtetrachten wird zwischen Patrizier- und Volkstracht unterschieden.

Der Vorarlberger Trachtenverband sieht historische Trachten in Verbindung mit Volkstanz, Volkslied, Volksmusik und Mundart.Mundart Vorarlberg ist das einzige alemannisch geprägte Bundesland Österreichs. Es unterscheidet sich in Hausformen, Trachten oder Bräuchen, die das kulturelle Gesicht prägen. Auch sprachlich sind Unterschiede erkennbar.

Die Vorarlberger Mundarten zählen zu den alemannischen Dialekten. Diese unterscheiden sich von anderen vor allem durch das Unterbleiben des neuhochdeutschen Lautwandels (Diphthongierung). So bleibt bei "Huus" (Haus) ein "u" statt eines "au" erhalten. Die Anzahl an unterschiedlichen Mundarten ist in Vorarlberg überdurchschnittlich hoch. Wie alle österreichischen zählen sie zu den hochdeutschen Mundarten - im Gegensatz zu den niederdeutschen. Hochdeutsch darf dabei nicht mit Standard- oder Schriftsprache gleichgesetzt werden.Brauchtum Bis heute unverändert lebendig geblieben ist das Funkenabbrennen am „Funkensonntag“ (erster Fastensonntag). Auf einem viele Meter hohen Holzstoß, der nach Einbruch der Dunkelheit entzündet wird, wird eine Hexe als Sinnbild des Winters verbrannt. Damit wird dem nahende Frühling Ausdruck verliehen.

Nach der Viehsömmerung auf den Alpen wird im Herbst das Vieh zu Tal getrieben. Mit dem Alpabtrieb ist ein reiches Brauchtum verbunden, ebenso mit dem Feiertag Fronleichnam. Am "Üsa Herrgottstag" begleiten in Hohenweiler und Hörbranz Schützenkompanien die Prozession. Im Bregenzerwald wird wie an vielen Fest- und Feiertagen die traditionelle Tracht getragen.

- Kulturgeschichte

Ur- und Frühgeschichte In der Bronzezeit waren der rätische Volksstamm Vennonen im Raum Rankweil beheimatet. Verzierungsformen sind typisch für die frühe und mittlere Bronzezeit des süddeutschen, nordostschweizerischen und westösterreichischen Raumes.

Am Kummen finden sich die ältesten Siedlungsnachweise des Landes. Aus derselben Fundstelle verfügt das Vorarlberg Museum über Keramiken mit Leistenverzierung aus Halbkreisstempeln, Warzenverzierung und Fingertupfendekor.Romanik Das Hochmittelalter ist die Zeit der Romanik (ca. 950 bis 1250). In dieser Zeit wurden die Städte Bregenz, Feldkirch und Bludenz gegründet.

Wenn aus dieser Zeit auch keine Steinplastiken erhalten sind, so gibt es doch eine Reihe bemerkenswerter plastischer Bildwerke aus Holz und Metall. Es handelt sich dabei vorwiegend um Kruzifixe (Chorbogenkreuze, Altar- und Vortragskreuze), die im Vorarlberg Museum, in Kirchen und Pfarrhöfen verwahrt werden. Ein weiteres hervorragendes Beispiel für Kunsthandwerk in Metall ist der Andelsbucher Tür-Ring.Gotik Die Gotik (bei uns etwa von 1250 bis Anfang des 16. Jhs.) fällt in die Zeit des Spätmittelalters. Vielfach wurden romanische Kirchenanlagen im neuen Stil umgebaut oder durch ein gotisches Chorhaus erweitert. Für die Gotik typisch sind auch Flügelaltäre.

Unter den liturgischen Geräten ist der sogenannte Wettinger Stifterkelch hervorzuheben. Er stammt aus der Schweiz und zählt zum heutigen Klosterschatz der Mehrerau. Das Bild zeigt eine 190 cm hohe holzgeschnitzte Figur des gekreuzigten Christus aus der Kirche St. Martin in Ludesch.Barock Die alte gotische St. Gallus-Kirche wurde 1737 nach den Plänen des Bregenzer Barockbaumeisters Franz Anton Beer umgebaut und mit spätbarocker Einrichtung ausgestattet. Sie gilt als der schönste barocke Kirchenraum des Landes.

Die barocke Baukunst ist in Vorarlberg nur spärlich vertreten, obwohl eine ganze Reihe hervorragender Baumeister aus dem Bregenzerwald hervorging und im Bodenseeraum großartige sakrale Bauten geschaffen hat. Beispiele dafür sind die Kirchen in Weingarten, Birnau, St. Gallen oder Einsiedeln.Demokratische Bauernrepublik Der Bezeggsul ist eine neugotische Sandsteinsäule auf einer Waldlichtung zwischen Bezau und Andelsbuch. Er wurde 1871 geschaffen und erinnert an das alte Rathaus, in welchem die freien Bregenzerwälder jahrhundertelang über alle öffentlichen Angelegenheiten berieten und entschieden.

Dieses mit vielen Sonderrechten ausgestattete politische Eigenleben war einmalig in der Monarchie und kannte nur Gegenstücke in der freien Schweiz.Renaissance Während sich in Italien im 15. Jh. die Renaissance gänzlich durchgesetzt hatte und die zweite Hälfte des 16. Jhs. bereits dem Barock zugehörte, wirkte nördlich der Alpen die Gotik weit in das 16. Jh.

Das Altarbild des Feldkirchers Wolf Huber, eines berühmten Meisters der Donauschule, stellt eine kunsthistorische Kostbarkeit ersten Ranges dar und ist im Feldkircher Dom zu sehen. Es zeigt die Kreuzabnahme Christi hineingestellt in die heimatliche Landschaft des Künstlers.Klassizismus Nach der Mitte des 18. Jahrhunderts verbreitete sich von Rom und Paris ausgehend eine neue Kunstauffassung, die im Gegensatz zum Spätbarock um Klarheit der Formen bemüht war. Man griff dabei auf klassische Vorbilder der römisch-griechischen Antike zurück.

Eine klassizistische Kirche steht beispielsweise in Wolfurt. Einige Vorarlberger Bildhauer gelangten wie Angelika Kaufmann im Ausland zu Ruhm und Ehren. Die künstlerische Tradition der Bregenzerwälder Bauhandwerker setzte sich in einigen bedeutenden Stuckateuren fort.Kunst des 20. Jahrhunderts Nach dem Beginn des 20. Jh. fand der Jugendstil in Vorarlberg seinen Niederschlag, es folgten Bauten im Bauhausstil oder in verdichteter Bauweise. In der Malerei hielten Abstraktion, Realismus, Impressionismus oder Expressionismus Einzug.

Die dominierenden Jugendstilbauten im Lande sind das Feldkircher Landesgericht (1903 - 1905) und das unmittelbar gegenüberliegende Gebäude der ehemaligen Finanzlandesdirektion.

Impressum Diese Zusammenstellung basiert auf "Bilder aktuell" und dem Dokument Begleittext.pdf der Basisinformationen. Diese finden Sie inkl. des Impressums unter Material bzw. Multimedia, wo weitere Bilder und ergänzende Informationen enthalten sein können.

Geschichte Vorarlbergs im Überblick

Zeitleiste

| Vor- und Frühgeschichte | 1100 bis 1300 | Hochmittelalter | 1600 bis 1700 | Absolutismus und Aufklärung | |

| 500 v. Chr. bis 500 n. Chr. | Römisches Reich | Antike | 1300 bis 1500 | Spätmittelalter | 1800 bis 1900 | Industrialisierung | |

| 500 bis 1100 | Frühes Mittelalter | 1500 bis 1600 | Frühe Neuzeit | ab 1900 | Neueste Geschichte |

- Vor- und Früh-Geschichte

60.000 v. Chr. | Jäger und Sammler Die ersten Menschen im Rheintalgebiet traten als Jäger und Sammler nachweislich in der letzten Zwischeneiszeit auf.

20.000 - 8.000 v. Chr. | Eiszeit Während der letzten Eiszeit verschwindet wieder alles menschliche Leben.

Ende des 3. Jahrtausends v. Chr. | Bauern Es lassen sich wieder Menschen in unserer Gegend nieder. Die ersten Bewohner waren Bauern, die einfachen Ackerbau betrieben, Vieh züchteten und Handel betrieben. Sie arbeiteten mit Rillenhammer, Getreidemühle und Arbeitshammer.

um 2000 v. Chr. | Inselberge bei Koblach Die Inselberge bei Koblach waren bevorzugte Siedlungsplätze. Sie boten Schutz vor Überschwemmungen und vor Angriffen von Mensch und Tier. Das Rheintal war stark versumpft.

- 500 v. Chr. bis 500 n. Chr. |

- Römisches Reich | Antike

400 v. Chr. | Kelten und Räter Die keltische Latènekultur entfaltete sich. Von dieser Zeit an bewohnten den Norden unseres Landes die Kelten (Hauptort Bregenz), den Süden die Räter (Hauptort Rankweil).

15 v. Chr. | Römer am Bodensee Die Römer eroberten unter Tiberius und Drusus, den beiden Stiefsöhnen des Kaisers Augustus, das Gebiet nördlich und südlich des Bodensees und machten es zu einer neuen Provinz ihres Weltreiches.

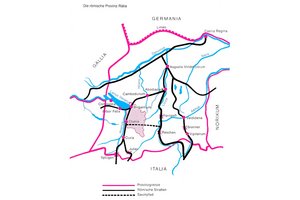

15 v. Chr.| Provinz Rätia Die neugeschaffene Provinz Rätia umfasste nicht nur Vorarlberg, sondern auch die heutige Ostschweiz und reichte bis an den Inn und die Donau.

- 0 | Christi Geburt

um 50 | Brigantium Brigantium erhält das römische Stadtrecht.

Brigantium Den römischen Soldaten folgten römische Kolonisten, die Bregenz zu einer typisch römischen Provinzstadt ausbauten. Das Bild zeigt eine Rekonstruktion des römischen Brigantiums mit Ölrain und Hafen.

Römische Kunst Fundstücke aus Brigantium Die Römer hatten eine andere Kultur mitgebracht, die erst allmählich von der ansäßigen Bevölkerung übernommen wurde. So gab es Unterschiede in Bauweise, Sitten, Sprache, Religion oder Recht.

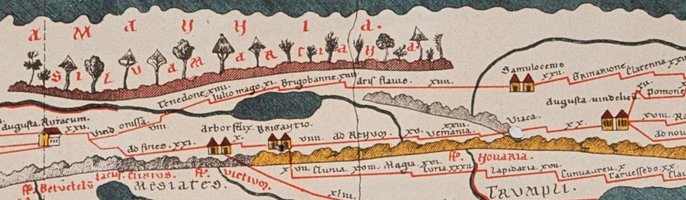

Straßen Die Römer verstanden sich auf den Straßenbau sehr gut. Ihre Straßen hielten die Verbindung zu ihrem Mutterland aufrecht. Bregenz wurde ein wichtiger Straßenknotenpunkt mit Poststation. Das Bild zeigt den Bodensee mit Brigantium.

Handel Als tüchtige Kaufleute betrieben die Römer einen regen Handel. Sie tauschten südländische Waren gegen heimische Produkte, brachten römisches Geld in Umlauf. Neue Arten von Kulturpflanzen und Nutztieren wurden eingeführt.

- 200

212 | Bürgerrecht Allen Provinzen wird das römische Bürgerrecht verliehen.

258 | Teilung Rätiens Unter Kaiser Diocletian erfolgte eine Teilung Rätiens. Ein Großteil des Landes wird zur Provinz Rätia prima mit der Hauptstadt Chur zugeteilt. Sie reichte bis Bregenz. Rätia secunda mit der Hauptstadt Augsburg erstreckte sich vom Leiblachtal in nordöstlicher Richtung.

260 | Alemannen Alemannen dringen in Vorarlberg ein.

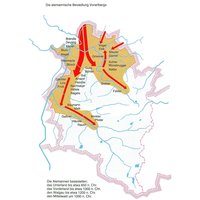

Mitte des 5. Jh. | Alemannenansiedlung Nach anfänglichen Einfällen in römisches Gebiet drängten die Alemannen von Norden kommend in die Gegend südlich des Bodensees und ließen sich bis etwa 650 dauerhaft zwischen Bodensee und Kummenberg nieder.

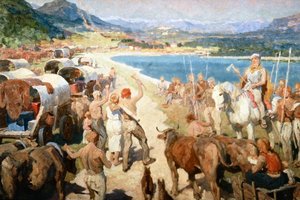

In den folgenden Jahren erweiterten sie ihre Siedlungstätigkeit.Mitte des 5. Jh. | Alemannen im Rheintal Mit ihren Familien, Fahrnissen, Haustieren und Waffen zogen die Alemannen vermutlich am nördlichen Bodenseeufer entlang in das Rheintal, wo sie eine Bleibe fanden. Die Alemannen gründeten Markgenossenschaften und brachten deutsche Sprache und deutsches Brauchtum mit. Namen wie Blum, Bösch, Brändle, Deuring, Kiene oder Nagel erinnern an diese Zeit.

493 | Ostgoten Das Land kommt unter die Herrschaft des Ostgotenkönigs Theoderich.

- 500 bis 1100 |

- Frühes Mittelalter

531 | Hl. Fridolin Vor dem Gaugericht in Müsinen (Rankweil) wird der legendäre Prozess des hl. Fridolin verhandelt. Das in der unteren Eingangshalle der Liebfrauenkirche in Rankweil hängende Bild zeigt ihn vor dem Gaugericht, wo ein von ihm zum Leben auferweckter Zeuge für ihn aussagt. An ihn erinnert auch der Fridolinsstein in der Rankweiler Liebfrauenkirche.

536 | Franken Das Land gerät unter fränkische Herrschaft.

- 600

um 610 | Kolumban und Gallus Die irischen Mönche Kolumban und Gallus kamen vom Zürichsee nach Vorarlberg, um die christliche Lehre zu verbreiten. Sie gründeten eine klösterliche Gemeinschaft und lebten einige Jahre hier. Wegen der geringen Erfolge zog Gallus in die Gegend des heutigen St. Gallen, Kolumban weiter nach Italien.

- 800

807 | Ältestes Dokument Rankweils Ein Urkunde aus der rätischen Kanzlei von Vinomna (Rankweil) ist das älteste Dokument, das die Gemeinde nennt. Rankweil war Verkehrsknotenpunkt zwischen Chur und Augsburg.

nach 834 | Schottenkonvent Viktorsberg In Viktorsberg wird ein Schottenkonvent errichtet. 1383 wird es zum Minoritenkloster.

887 | Königshof Lustenau Kaiser Karl III. erholt sich im Königshof Lustenau.

- 900

926 | Ulrich von Bregenz Ulrich, der erste Graf von Bregenz, verlegt seinen Sitz nach Bregenz. Er ist Vater des hl. Gebhard.

949 | Hl. Gebhard Der Hl. Gebhard - aus dem Geschlecht der Grafen von Bregenz - wurde in Bregenz geboren. Er trat um 960 in die Klosterschule Konstanz ein, wurde später Bischof dieser Stadt. Er gründete Kirche und Kloster Petershausen am Rhein, wo er nach seinem Tode 995 beigesetzt wurde. Nach ihm wurde der Schlossberg in Bregenz, Gebhardsberg, benannt, wohin der Volksglaube auch seine Geburtsstätte verlegte.

bis 1000 | Alemannen im Mittelwald Alemannen besiedeln den Mittelwald. Nachnamen wie Böhler, Dorner, Felder, Fink, Gmeiner, Greber, Gunz, Kohler, Moosbrugger, Natter, Steurer oder Vögel erinnern daran.

bis 1000 | Alemannen im Vorderland Alemannen besiedeln das Vorderland. Die Namen Amann, Frick, Gächter, Gut, Häfele, Heinzle, Lins, Nachbauer oder Nägele können darauf zurückgeführt werden.

- 1000

um 1000 | Burg Bregenz Die Burg Bregenz wird auf dem heutigen Gebhardsberg gegründet. Sie war in gefahrvollen Zeiten Sitz der Grafen von Bregenz, dem Stamm der Montforter. Sie wird im 30-jährigen Krieg um 1647 von den Schweden zerstört.

um 1080 | Kloster Andelsbuch Das Klosters Andelsbuch wird gegründet. Es ist Vorläufer des Klosters Mehrerau in Bregenz.

1097 | Kloster Mehrerau Das bedeutendste Kloster in Vorarlberg ist das alte Benediktinerkloster Mehrerau. Es wird als Hauskloster der Grafen von Bregenz gegründet. Die Mönche leisteten beachtliche Rodungs-, Kultivierungs-, Bildungs- und Seelsorgearbeiten.

- 1100 bis 1300 |

- Hochmittelalter

12. Jh. | Markusevangelium Aus der ehemals reichen Stiftsbibliothek der Mehrerau stammt eine kostbare Handschrift des lateinischen Markusevangeliums.

12. Jh. | Schattenburg Die Geschichte der Schattenburg beginnt im 12.Jh. Sie verfügte über alle Elemente einer typischen Burganlage des Mittelalters. Sie war 200 Jahre der Sitz der Montforter Grafen, später der österreichischen Vögte. Sie überdauerte die Appenzellerkriege und den 30-jährigen Krieg. Das Bild zeigt eine Rekonstruktion dieser besterhaltenen Burganlage Vorarlbergs.

1134 | Hl. Gebhard Gebhard, Bischof von Konstanz, wird heiliggeprochen. Über seiner Heimatstadt und seinem Vätersitz, dem heutigen Gebhardsberg, thront der Patron der Diözese Feldkirch wie ein Schutzherr.

1139 | älteste erhaltene Urkunde (Landesarchiv) Die älteste erhaltene Urkunde des Vorarlberger Landesarchivs handelt von Privilegien für Abt Gerhard, den Gründer des Klosters Mehrerau.

um 1150 | Grafen von Bregenz Die Grafen von Bregenz sterben aus. Im Streit um deren Erben setzt sich Pfalzgraf Hugo von Tübingen gegenüber Graf Rudolf von Pfullendorf durch.

Mitte des 12. Jh. | Neuburg Die im Jahre 1152 erstmals urkundlich genannte Neuburg lag auf einem Inselberg zwischen Götzis und Koblach. Als Sitz der Edlen Thumb von Neuburg lag sie demnach an einem strategisch wichtigen Punkt an der Grenze zwischen Ober- und Unterland.

Mitte des 12. Jh. | Neuburg Burg Neuburg und die dazugehörige Herrschaft waren der erste Besitz, den die Habsburger in Vorarlberg erwarben (1363). Die Reste der einstigen stolzen Feste, der größten Burganlage des Landes, lassen die Ausmaße des ehemaligen Adelssitzes erahnen.

1180 | Ritter von Ems Die Ritter von Ems scheinen erstmals als staufische Dienstmannen auf. Es geht um deren Italienpolitik und die Beherrschung von Passstraßen.

1190 | 1200 | Städtegründungen Die Städte Feldkirch und Bregenz werden gegründet.

- 1200

1218 | Johanniterhaus Feldkirch Das Johanniterhauses in Feldkirch wird gegründet. Graf Hugo von Montfort stiftet die Niederlassung des Johanniterordens in Feldkirch. Zur Betreuung von Reisenden, Pilgern und Kreuzfahrern errichteten diese im Klostertal ein Hospiz, ein „Klösterle“. So leisteten Sie wertvolle Arbeit, die den Arlbergverkehr und die Erschließung der Talschaft förderten. Von diesem Klösterle leitet sich der Name des Ortes und des Tales ab.

erste Hälfte des 13. Jh. | Burg Bludenz Die alte Burg Bludenz wurde durch die Grafen von Werdenberg erbaut. An der Stelle der alten Burg, die samt der Stadt 1491 bei einem Großbrand vernichtet wurde, entstand wieder eine solche, die im 18. Jh. in ein stattliches Schloss im Palaststil umgestaltet wurde. Das Schloss Bludenz, wie der ursprüngliche Name lautete, war jahrhundertelang Sitz der Vogteiverwaltung.

- 1250

13. Jh. | Weltchronik Im Auftrag Kaiser Konrads IV. hat Rudolf von Ems in einer Weltchronik die Geschichte der Menschheit seit der Erschaffung der Welt zusammengefasst. Die Szene aus dem Alten Testament ist nach dem zeitgenössischen Vorbild des Rittertums dargestellt. Rudolf v. Ems lebte von 1200 bis 1254.

um 1258 | Teilung der Werdenberger Die Werdenberger teilen sich in Werdenberg-Heiligenberg und Werdenberg-Sargans. Zum Wappen der Werdenberger wird die montfortische Kirchenfahne in schwarz.

1270 | Verteidigung Feldkirchs Die Stadt Feldkirch wird erfolgreich gegen Rudolf von Habsburg und seine Bundesgenossen verteidigt.

1294 | Stadt Bludenz Bludenz wird erstmalig als Stadt erwähnt.

1298 | Schlacht von Göllheim Die Söhne Hugos II. von Montfort verlieren in der Schlacht von Göllheim gegen die Habsburger. Dies bewirkt das Ende der eigenständigen Politik der Montforter.

13./14. Jh. | Walseransiedlung Aus dem schweizerischen Oberwallis kamen die Walser bis nach Vorarlberg und Tirol. Sie besiedelten vor allem das Laternsertal, das Große und Kleine Walsertal, den Tannberg und das Brandnertal. Im Silbertal betrieben sie Bergbau. Häufig vorkommende Walser Familiennamen sind Bickel, Bischof, Burtscher, Dobler, Domig, Hartmann, Jenny, Martin, Nigsch, Rinderer, Schäfer, Türtscher.

- 1300 bis 1500 |

- Spätmittelalter

frühes 14. Jh. | Montafoner Wappen Die gekreuzten Schlüssel als Wappen für die Talschaft Montafon bezeugen, dass dieses Tal schon früh seine Eigenständigkeit erhalten hatte. Mit dem Wappen ist die Legende von Papst Johannes XXIII. und dem Konzil zu Konstanz verbunden worden.

Auf dem Bild sind die Jahreszahlen 1313 und 1653 vermerkt.1309 | Burg Gutenberg Die strategisch wichtige Burg Gutenberg in Balzers geht an die Habsburger und nicht an Werdenberg-Heiligenberg.

1313 | Walseransiedelung Walser siedeln sich in Laterns und im Bereich der Uga (Damüls) an.

Die Wappen zahlreicher von Walser Familien besiedelter Orte tragen sogenannte Wallisersterne in Erinnerung an die Herkunft der Kolonisten des 13. und 14. Jh.1329 | 1330 | Stadtwappen Die ältesten Wappen von Bludenz und Feldkirch stehen für Ausdruck politischer Selbständigkeit.

1338 | Grafschaft Bregenz Die Bregenzer Linie der Montforter stirbt aus. Die Grafschaft Bregenz wird in Montfort-Feldkirch und Montfort-Tettnang geteilt.

1345 | Angriff auf Feldkirch Kaiser Ludwig der Bayern greift Feldkirch an und belagert es. Er scheitert.

1349 - 1689 | Pest Mehr als 30 Mal wütet die Pest in unterschiedlicher Stärke in Vorarlberg. Ende des 16. Jahrhunderts und im Dreißgjährigen Krieg waren die Anzahl an Pesttoten besonders hoch. Der Schwarzen Tod führte 1635 alleine in Bregenz, Egg, Feldkirch, Hörbranz, Lauterach, Lustenau und Mellau zu mehr als 1.250 Toten.

- 1350

1363 | Herrschaft Neuburg an Österreich Die Herrschaft Neuburg geht mit dem Gebiet um Koblach durch Kauf an Österreich.

1375 | Montfort-Feldkirch an Österreich Graf Rudolf V. von Montfort-Feldkirch (gest. 1390) verkauft seine Herrschaft auf Ableben an Österreich.

1376 | Großer Feldkircher Freiheitsbrief Im Großen Feldkircher Freiheitsbrief erhält die Feldkircher Bürgerschaft weitreichende Rechte, bevor Graf Rudolf V. Montfort-Feldkirch an Österreich übergibt. 1390 stirbt er als letzter Graf von Montfort-Feldkirch auf Burg Fußach.

1379 | Herrschaft Bregenz Die Herrschaft Montfort-Bregenz wird geteilt.

1383 | Montafoner Hofbrief Das Montafon erhält mit dem Montafoner Hofbrief ein eigenes Landrecht, das die Gemeinsamkeit dieses Landes verdeuchtlicht.

1383 | Minoritenkloster Viktorsberg Aus dem Schottenkonvent in Viktorsberg wird renoviert und erweitert ein Minoritenkloster.

1391 | Vorarlberger Eidgenossenschaft Die in der Vorarlberger Eidgenossenschaft vereinbarte Unterstützung zwischen den Grafschaften Bludenz (mit dem Kellhof Wolfurt) und Feldkirch gilt als Basis für die Vorarlberger Landstände.

1394 | Bludenz an Österreich Graf Albrecht von Werdenberg verkauft auf sein Ableben die Herrschaft Bludenz an Österreich.

1395 | Verpfändung Lustenaus Die Werdenberger verpfänden den Reichshof Lustenau mit der in dessen Gebiet liegenden Festung Zwingenstein an Ritter Ulrich II. von Ems. 1526 kauften die Emser Lustenau.

- 1400

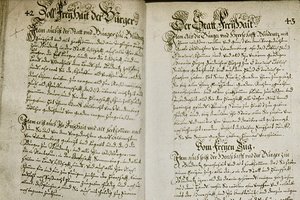

Beginn des 15. Jh. | Freiheiten für Bludenz Die Bürgerinnen und Bürger von Bludenz erhielten vom letzten Werdenberger Grafen große Freiheiten. Diese wurden in diesem Brief aufgezeichnet. So wurde auch die Hörigkeit aufgehoben. Die Stadtbewohnerinnen und -bewohner wurden freie Bürgerinnen und Bürger.

15. Jh. | Rechte für Feldkirch In dieser Handschrift wurden nach dem Vorbild von Lindau die Rechte der Bürger von Feldkirch (Stadtrecht) aufgeschrieben.

1405 | Appenzell gegen Habsburg Um das Joch der schweren Steuern und unfreiwilligen Kriegsdienste endgültig abzuschütteln, erhoben sich die Appenzeller gegen den Abt von St. Gallen, ihren Landesherrn, und gegen die Habsburger. Am Stoß brachten sie diesen, ihren Gegnern, eine empfindliche Niederlage bei. Das Bild zeigt die Gedenktafel am Rathaus Appenzell-Innerrhoden.

1405 | Gedächtniskapelle am Stoß Die Gedächtniskapelle erinnernt an die Schlacht der Appenzeller am Stoß gegen die Österreicher. Fast 400 Vorarlberger verloren damals ihr Leben.

1405 | Bund ob dem See Feldkirch, Bludenz, Fußach, Höchst, Lustenau, Rankweil, das Montafon und der Walgau schließen sich dem Bund ob dem See an. Es folgen Burgenbruch und die Vertreibung des einheimischen Adels. Burg Tosters und Altmontfort werden 1405 zerstört

1406 | Appenzeller Die Appenzellern nehmen die Schattenburg ein und zerstören Ems und Lauterach.

1408 | Bund ob dem See Nach ihrem Erfolg am Stoß kamen die Appenzeller auch über den Rhein nach Vorarlberg, verbündeten sich mit den Bürgern und Bauern ("Bund ob dem See") und eroberten eine Burg nach der anderen. Nur gegen Bregenz erlitten sie eine empfindliche Niederlage.

Die Seekapelle in Bregenz und die Sage der Ehre Guta erinnern an diese Kämpfe.1408 | Bund ob dem See Während der Appenzellerkriege verliert der Bund ob dem See mit Appenzell vor Bregenz gegen Habsburg. Im Konstanzer Frieden wird der Bund ob dem See aufgelöst.

1417/36 | Herrschaft Feldkirch Die Herrschaft Feldkirch wird von König Sigismund an Graf Friedrich von Toggenburg verpfändet. Dieser stirbt 1439 auf der Schattenburg, die er zuvor umfangreich erweitern ließ.

1418 | Landgericht Müsinen Das kaiserliche freie Landgericht Müsinen in Rankweil wird wieder eingesetzt. Zur Bestätigung von Urkunden wurden früher solchen Schriftstücken Siegel angehängt, um die Echtheit zu bezeugen. Das Bild zeigt oben das Montfortsche Kriegsbanner und die Toggenburger Dogge, unten das Österreichische Bindenschild und den Reichsadler des habsburgischen Hauswappens.

1420 | Bludenz und Montafon Nach dem Tode Graf Albrechts von Werdenberg kommt Bludenz und das Montafon an Österreich.

1445 - 1446 | Zürichkrieg Österreich kämpft mit der Stadt Zürich im Alten Zürichkrieg gegen die Eidgenossen. Im Zuge dessen fallen diese in Altenstadt, Rankweil, Lustenau und Fußach ein, brandschatzen in Dornbirn, Wolfurt und Lauterach und zerstören Teile von Bregenz. In der Schlacht bei Ragaz im Sarganserland 1446 verlieren Zürich und Österreich die Schlacht und dabei zahlreiche Vorarlberger Kämpfer ihr Leben.

1448 | Herrschaft Bregenz Der Versuch der Grafen von Waldburg die Hälfte der Herrschaft Bregenz zu erwerben scheitert.

- 1450

1451 | Bregenz an Österreich Die erste Hälfte der Herrschaft Bregenz geht mit den Gerichten Hofsteig, Lingenau und Alberschwende durch Kauf an Österreich.

1453 Tannberg und Mittelberg Tannberg und Mittelberg gehen durch Gewalt an Österreich. Zuvor hatten sie Graf Ulrich von Werdenberg-Sargans und Hans von Rechberg festgenommen. Im Zuge einer Befreiung durch Österreich wurde die Talschaft eingenommen. So verloren Sie ihre Walserfreiheiten.

Die Walser im Montafon verzichten auf ihre Freiheiten.1455 | Herrschaft Sonnenberg Die Grafen von Werdenberg verkauften die Herrschaft Sonnenberg an Graf Eberhard von Waldburg.

1460 | Thurgauerkrieg Österreich kämpft im Thurgauerkrieg gegen die Eidgenossen.

1474 | Herrschaft Sonnenberg Im Auftrag Sigismunds von Tirol wird Burg Sonnenberg eingenommen und zerstört. Die Herrschaft Sonnenberg wird an Österreich übergeben.

1487 | Eidgenossen Die Bayern planen Vorarlberg an die Eidgenossen zu übergeben. Es sollte die Gegenleistung für die Hilfeleistung bei der Erwerbung Vorderösterreichs sein.

1488 | Eidgenossen Kaiserliche Diplomaten versprechen, dass nach dem Tode Sigismunds Vorarlberg an die Eidgenossenschaft übergeben wird.

1499 | Schwabenkrieg - Schlacht von Hard Die größte Auseinandersetzung zwischen den Eidgenossen und den Habsburgern war die Schlacht bei Hard am 20. Februar, bei der etwa 3.000 Kaiserliche den Tod fanden. Die Eidgenossen siegten. Erst nach der Brandschatzung von Dornbirn und des Bregenzerwaldes zogen sie ab.

1499 | Schwabenkrieg - Schlacht von Frastanz Nach der Schlacht von Hard kam es kurze Zeit später, am 20. April, in Frastanz zu einer neuerlichen kriegerischen Auseinandersetzung zwischen den Eidgenossen und den österreichisch-schwäbischen Truppen. Wiederum kamen Tausende ums Leben. Gegen eine hohe Summe ließen die siegreichen Schweizer von der Brandschatzung ab und zogen sich zurück. Die Sage von Bertsch und seinen sieben Söhnen erinnert an dieses Ereignis. Dieser Sieg brachte den Eidgenossen die endgültige Freiheit.

- 1500 bis 1600 |

- Frühe Neuzeit

Beginn der Neuzeit | Einteilung der Herrschaften Die Vorarlberger Herrschaften wurden in die drei Städte und 21 Gerichte eingeteilt. Sie bildeten die Vorarlberger Landstände, die österrisch-habsburgischen Gebiete.

Daneben bestanden die reichsunmittelbaren Gebiete: Probstei St. Gerold, Reichshof Lustenau, die Grafschaft Hohenems und die Herrschaft Blumenegg, die in der Karte weiß eingezeichnet sind.16. Jh. | Ansicht der Stadt Feldkirch Federzeichnung des Kunstmalers Wolf Huber, geb. um 1485 in Feldkirch. Als bischöflicher Hofmaler in Passau wurde er einer der bedeutendsten Meister der Donauschule.

16. Jh. | Bartholomäus Bernhardi aus Schlins Der bedeutende Reformator und Freund Martin Luthers, Bartholomäus Bernhardi aus Schlins (1487 - 1551), war der erste protestantische Priester, der sich verheiratet hatte.

16./17. Jh. | Familienwappen in Feldkirch Feldkirch war Mittelpunkt bürgerlicher Kultur. Neben den adeligen Geschlechtern führten bereits im 14. und 15. Jh. viele Bürgerfamilien zum Zeichen ihrer Freiheit ein eigenes Wappen. Im 16./17. Jh. erhielten die Geschlechter Wappenbriefe, in denen ihnen von weltlichen oder geistlichen Fürsten ein altes Wappen bestätigt oder ein neues verliehen wurde.

16./17. Jh. | Familienwappen in Bregenz Auch in Bregenz erhielten angesehene Familien ihre Wappen, die sich als Familienwahrzeichen Jahrhunderte hindurch erhalten haben.

1506 | Hieronymus Münzer Der bekannte Humanist und Geograph Hieronymus Münzer aus Feldkirch stiftete der Stadtpfarrkirche St. Nikolaus seiner Heimatstadt diese kostbare Monstranz aus purem Silber. Sie ist 90 cm hoch und 4 kg schwer.

Dieses Kunstwerk gotischer Silberschmiedekunst zählt heute noch zum Domschatz.1511 | Erbeinigung Österreich Schweiz Mit Unterzeichnung der Erbeinigung versucht Kaiser Maximilian mit der Eidgenossenschaft den Frieden zu festigen. Es geht dabei um die Vorarlberg, Tirol und die Vorlande.

1512 | Kreisverfassung In der Kreisverfassung des Hl. Römischen Reiches wird Vorarlberg zum österreichischen Kreis zugeteilt. Ausnahmen sind Hohenems, Lustenau, Blumenegg und St. Gerold. Sie werden dem schwäbischen Kreis zugeteilt.

1518 | Graubünden Erb-Einigung Österreichs mit Graubünden

1522 | Wälder Bauernrepublik Erstmals wird urkundlich eine Sitzung im Rathaus der Wälder Bauernrepublik abgehalten. Das Rathaus stand am Passübergang Bezegg. Auf der linken Senke zwischen Andelsbuch und Bezau, der Bezegg, stand durch Jahrhunderte das Rathaus, in welchem die Bregenzerwälder Ratsherren aufgrund ihrer großen Freiheiten und Rechte ihre Beratungen abhielten und Beschlüsse fassten. Während der Bayernbesetzung wurde es 1807 abgebrochen. Eine Steinsäule erinnert heute noch daran.

1523 | Bregenz an Österreich Auch die zweite Hälfte der Herrschaft Bregenz geht durch Kauf an Österreich.

1524 | Bauernkrieg Die Bauernunruhen in Süddeutschland, der Schweiz und Österreich standen unter dem Einfluss der Reformation. Es ging um mehr Rechte, Selbstbestimmung und das Ende der Leibeigenschaft. Sie wurden blutig niedergeschlagen. Der Geist der Reformation war in Lindau und im Allgäu sehr spürbar.

1525 | Bauernkrieg Das Gericht Lingenau beteiligt sich am Bauernkrieg im Allgäu.

1529 | Stadt Bregenz Der Stadt Bregenz wird das Wappen verliehen.

1530 | Graf Jakob Hannibal I. von Hohenems Graf Jakob Hannibal I. von Hohenems (1530 - 1587) spielte vor allem als siegreicher Obrist im Dienste der Spanier auf dem niederländischen Kriegsschauplatz eine Rolle. Er war mit einer Stiefschwester des Mailänder Kardinals Karl Borromeo verheiratet.

- 1550

um 1550 | Feldkirch Die Darstellung von Feldkirch von Sebastian Münster aus dem Jahr 1544 zeigt das typische Bild einer spätmittelalterlichen Stadt mit Stadtmauer, Toren, Türmen und Kirchen inmitten einer ländlichen Umgebung.

1560 | Die Emser werden in den Reichsgrafenstand erhoben. Die Emser werden in den Reichsgrafenstand erhoben.

1567 | Walser Gerichte Die Gerichte Mittelberg und Tannberg werden getrennt.

1567 - 1568 | Hohenems Der Plan Jakob Hannibals zur Gründung eines Fürstentums Hohenems scheitert.

1572 | Markus Sittikus von Ems Wappenscheibe des Kardinals Markus Sittikus, Bischof von Konstanz (1533 - 1595). Markus Sittikus von Ems wurde zuerst Bischof, dann Kardinal.

Die Inschrift unter dem Fenster lautet: "Märk Sittich von Gottes Gnad der heilige Römische kilche Cardinal, Erwelter Bischoff zu Constantz und her zu Rychenouw 1572".1579 | Gericht in Rankweil Kodifizierung der Landgerichtsordnung für Rankweil

1581 | Gefahr der Verpfändung Die Stände verhindern eine Verpfändung großer Teile Vorarlbergs an die Emser.

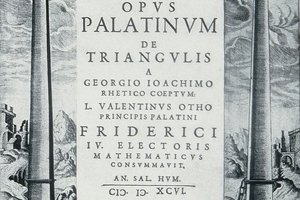

1596 | Georg Joachim Rhetikus Der berühmteste Humanist Georg Joachim Rhetikus aus Feldkirch (1514 - 1574) wurde vor allem dadurch bekannt, dass er die Lehre des Kopernikus verkündete, nach der die Erde um die Sonne kreist. Sein mathematisches Hauptwerk "Opus Palatinum" wurde nach seinem Tod veröffentlicht. Es wurde noch in unserer Zeit in Amerika zur Berechnung von Raketenbahnen benützt.

1587 - 1612 | Wolf Dietrich von Raitenau Der Vorarlberger Wolf Dietrich von Raitenau war Erzbischof von Salzburg.

- 1600 bis 1800 |

- Absolutismus und Aufklärung

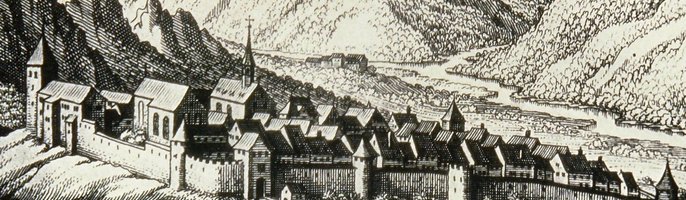

17. Jh. | Bludenz Die Ansicht zeigt Bludenz. Erkennbar sind die Stadtmauer, das Obere Tor und die Laurentiuskirche. Der Blick reicht nach Südosten gegen Klostertal und Montafon.

17. Jh. | Jüdische Gemeinde Jüdische Familien ließen sich in Hohenems nieder. Sie bildeten eine größere jüdische Gemeinde, die bis zum 2. Weltkrieg bestand. Aus ihr gingen bedeutende Persönlichkeiten wie Stefan Zweig hervor.

um 1600 | Wiedertäufer Die protestantische Splittergruppe der Wiedertäufer verfügte über einen Schwerpunkt im hinteren Bregenzerwald, in Au. Sie traten gegen die Kindertaufe ein, wurden verfolgt, vertrieben und teilweise hingerichtet.

1605 - 1655 | Kapuzinerklöstergründung In Vorarlberg werden Kapuzinerklöster gegründet: 1605 in Feldkirch, 1636 in Bregenz, 1644 in Bludenz und 1655 in Bezau.

1609 | Vaduz und Schellenberg Die Stände lehnen einen Ankauf der Herrschaften Vaduz, Schellenberg und Blumenegg ab.

1610 | Johanniter Die Feldkircher Johanniterkommende wird an Weingarten verkauft.

1612 - 1619 | Markus Sittikus von Ems Markus Sittikus von Ems war Erzbischof von Salzburg. Er war der Sohn des Emser Grafen Jakob Hannibal I., Erbauer des Salzburger Domes und des prunkvollen Barockschlosses Hellbrunn in Salzburg.

um 1613 | Hohenems Hohenemser Schlossbauten und Gartenanlagen: Der Palast wurde als Renaissanceschloss am Fuße des Burgfelsens im Auftrag von Kardinal Markus Sittich, Bischof von Konstanz, im 16. Jh. erbaut. In der Mitte des Bildes sieht man das Lusthaus auf dem Schlossberg Alt Ems, das schon im 12. Jh. erbaut wurde.

1613 | Vaduz und Schellenberg Die Emser erwerben Vaduz und Schellenberg.

1614 | Blumenegg und St. Gerold Graf Rudolf III. verkaufte Blumenegg und St. Gerold werden an das Benediktinerreichsstift Weingarten.

1616 | Erste Druckerei Barthomä Schnell eröffnet in Hohenems die erste Druckerei Vorarlbergs.

1617 | Jüdisches Leben in Hohenems In Hohenems wird ein jüdisches Ghetto errichtet.

1618 - 1648 | Dreißigjähriger Krieg 1622 | Fidelis von Sigmaringen Fidelis von Sigmaringen, ein Kapuziner, bekannt als Wissenschaftler und hervorragender Prediger, wirkte einige Jahre hochgeachtet und einflussreich in Feldkirch. Er zog 1622 nach Graubünden, um die Reformierten zur katholischen Kirche zurückzuführen. Er wurde im selben Jahr von Glaubensgegnern in Seewis (Prätigau) ermordet. Das Bild zeigt die im Kapuzinerkloster in Feldkirch aufbewahrte Darstellung des Heiligen, die bei dessen Heiligsprechungsfeier im Petersdom zu Rom zur Verehrung ausgestellt war.

1622 | Bündner und Prätigauer Die Vorarlberger verlieren im Mai bei Fläsch gegen bündnerische Truppen. Im Juli fallen Prätigauer ins Montafon ein.

1630 | Geplante Abtretung Vorarlbergs Österreich plant eine Abtretung Vorarlbergs an Graubünden als Ersatz für Veltlin.

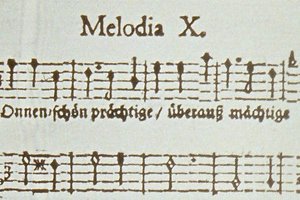

1633 | Laurentius von Schnifis Laurentius von Schnifis (1633 - 1702) wurde ein berühmter Barockdichter und Liederkomponist. Er entstammte einer armen Bauernfamilie in Schnifis und trat als Priester in den Kapuzinerorden ein. Das Bild zeigt ein Lied aus der "Mirantischen Mayen-Pfeiff".

1647 | Schweden Kurz vor dem Ende des 30-jährigen Krieges wurde auch Bregenz von den Schweden erobert. Durch Umgehung der Klause über den Pfänder konnten sie Burg Bregenz einnehmen. Vergeblich hatte Hauptmann Rhomberg aus Dornbirn versucht die Feinde aufzuhalten. Die Schweden plünderten zwei Monate lang das ganze Land und sprengten bei ihrem Abzug Burg Bregenz in die Luft.

1649 - 1773 | Jesuitengymnasium in Feldkirch Jesuiten führten ein Gymnasium in Feldkirch. Der Fürstbischof von Chur gilt als Auftraggeber. Das Schulwesen war zu dieser Zeit in städtischer Hand. Die Schule bestand bis zur Auflösung des Jesuitenordens durch Papst Clemens XVI. im Jahre 1773.

Ende des dreißigjährigen Krieges | Bregenzerwälderinnen besiegten die Schweden Auf ihren Streifzügen drangen die Schweden auch in den Bregenzerwald vor, wo sie "An der roten Egg" von den mutigen Wälderinnen besiegt wurden.

- 1650

1655 | Wappenbrief Dornbirns Die Landstände konnten den Griff der Emser Grafen auf Dornbirn erfolgreich verhindern. Die rechtliche Stellung Dornbirns, das ein Wappen erhielt, wurde verbessert.

seit 1670 | Bregenzer Ordinari-Postzeitung Sie war die erste Vorarlberger Zeitung. Sie erschien wöchentlich und war ganz dem Weltgeschehen gewidmet. Einen Lokalteil kannte diese Zeitung nicht. Das abgebildete Exemplar berichtet u. a. vom Besuch einer Moskauer Gesandtschaft beim Papst.

1695 | 1696 | Priorat Ottobeuren Das Priorat der Johanniterkomturei in Feldkirch geht 1695 an die Stadt Feldkirch, 1796 an das Kloster Ottobeuren.

- 1700

um 1700 | Der gemeine Mann Die demokratische Erneuerungsbewegung "Der gemeine Mann" lehnte sich gegen Missstände wie Korruption auf und trat für ein gerechtes Steuersystem ein. Es wurden Erfolge erzielt, die vor allem die Unter- und Mittelschicht vor Überschuldung bewahren sollten. Die Oberschicht wehrte sich mit neuen Steuern. Es kam zu Unruhen, die militärisch niedergeschlagen wurden.

1701 - 1714 | Spanischer Erbfolgekrieg 1702 | Verpfändung Die Stände verhindern eine Verpfändung Vorarlbergs an die Fürstabteien von St. Gallen und Kempten durch Österreich. Dafür wurde eine Zahlung von 200.000 Gulden an Kaiser Leopold I. geleistet.

1703 | Graubünden Das Klostertal und das Montafon planten sich an Graubünden anzuschließen.

1704 | Graf Philipp von Arco In Bregenz wurde Graf Philipp von Arco hingerichtet, weil er während des Erbfolgekrieg Burg Breisach den Franzosen überlassen hatte.